The following article will explore “one of the greatest scandals in art circles of fin-de-Siècle Vienna.”1 The affair around Gustav Klimt and his rejected University Paintings (1900–1905) was considered a defining ordeal for the artist. It is a tale that is often told to illustrate how Klimt was misunderstood and how the world was not ‘ready’ for his monumental works which took him years to complete. An artist abolished by fearful and conservative people. Numerous authors have applied the trope of the misunderstood genius – a myth so often encountered in the history of art – to Klimt due to this affair. In this article, I would like to demonstrate that this narrative mythologises and distorts a much more complex and nuanced debate. I argue that the University Paintings affair was not a clash between the prudes of the ‘Establishment’ and a heroic, unflinching artist and his unusually open-minded supporters. Rather, the scandal revolves around much more nuanced – and a lot less sensationalist – questions about the freedom and constraints of applied works of art.

There is a pervasive notion that the Klimt scandal, which lasted from 1903 to 1905, shows how hostile and ignorant his environment was. Doris Guth, for instance, writes:

Klimt may not have been murdered in the literal sense, but one can certainly call it a character assassination, this manner in which Klimt’s physical and mental integrity were challenged.2

In addition, the University Paintings scandal’s narrative is often peppered with quotes from the Viennese press to show how keen his contemporaries were to label his work not just as scandalous, but as pathological and degenerate, even adding anti-Semitic remarks to an already offensive mix. Claude Cernuischi for instance writes:

And when Klimt’s proposed University Paintings were causing scandal and controversy amongst the faculty, Klimt’s opponents attempted to defame Klimt and his defender, the art historian Franz Wickhoff, by painting both men as the willing participants of a Jewish conspiracy…3

Whilst Alfred Werner states: “They [the University Paintings] were rejected as ‘immoral’, even ‘pathological.’”4

However, one could also say that because the affair dragged on for several years before being resolved, this proves that Vienna offered a lot of space for its artists. Rather than viewing it as a ‘scandal’, one could also consider it a far-reaching debate into the function and potential limits of modern art. I argue that there were not necessarily purely conservative or purely progressive factions. Rather, all parties involved operated in a complex manner that was both traditional and experimental – most of all, Klimt himself.

Today, the works Gustav Klimt is most known for, such as Der Kuss (1907-1908), Danae (1907-1908) or the portrait of Adele Bloch-Bauer (1907) combine minutely painted faces and hands that show his academic training, whereas their bodies are covered in cloaks filled with symbolist, abstract imagery. His use of colour also unites contrasting elements: opulent gold leaf offsets the feverishly red cheeks but otherwise pale faces of his heavy-eyed subjects. Many figures in his works look as though they were in the throes of an all-consuming fever, whilst at the same time the paintings exude a strange melancholy calmness. Despite the use of expensive materials, parts of many of Klimt’s canvases are left almost raw, unfinished. His works are classical as well as modern, simultaneously feverishly alive and morbid. I argue that when Klimt applied for the commission of the University Paintings in 1894, he did not bring together these seeming oppositions so boldly. He was still a mostly classical, uncontroversial artist then – but by the time he displayed all three large canvases Philosophie, Medizin and Jurisprudenz in 1903, he had firmly stepped into the realm of independence, controversy and modernity, defying the expectations of his audience.

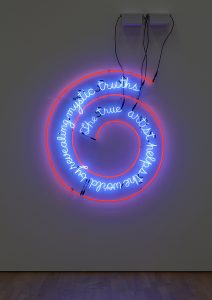

Fig. 1: Gustav Klimt, Theater at Taormina, 1886–1888, mural at Wiener Burgtheater

Raised by his engraver father to become an artistic craftsman like himself, Klimt began his career as a painter in service of architecture. After training at the Kunstgewerbeschule, Klimt, his brother Ernst and their friend Franz Matsch quickly became successful artists receiving commissions to create murals for prestigious buildings including in the new Viennese Burgtheater (executed between 1886 and 1888). The Burgtheater was part of the new Ringstraße – a wide ring around Vienna’s old city centre made up of spectacular, monumental buildings. The main building of the University, where the controversy around Klimt’s painting erupted, was on this boulevard, as were many other new public buildings, including the parliament, the city hall and the opera. The Burgtheater had been designed in the neo-Baroque style, one of the different “neo” styles of Historicism – e.g. neo-Gothic or neo-Renaissance – that marked the architecture of the Ringstraße. Just as the Burgtheater’s design honoured historical architecture, the murals by Klimt and Matsch paid homage to the history of theatre. Stylistically and thematically, the works are marked by a harmonious classicism (fig. 1). Continuing his ascent, Klimt painted portraits of the Emperor’s mistress, Katharina Schratt − for which he received the prestigious Emperor’s Prize in 1890 − and of the city’s populist mayor Karl Lueger in the same year. In addition, this was all followed by murals for the new Museum of Art History in 1891 where Klimt’s work was rooted in classicism and history, presenting harmonious female figures such the goddess Athena as allegories of the arts.5

Fig. 2: A view of the Festsaal today

Fig. 3: The ceiling of the Festsaal with reproductions of Klimt’s University Paintings

In 1894, Klimt and Matsch were commissioned to create allegorical paintings for the Großer Festsaal of the new University of Vienna building. The structure, designed by architect Heinrich von Ferstel, had been completed in the neo-Renaissance style a decade earlier. Due to a lack of funds, the paintings were commissioned more than ten years after the architect’s death, but Ferstel’s vision endured. The room was lavishly decorated, with ornate tiles and intense colours (fig. 2-3). According to Ferstel’s design the ceiling had already been divided into different segments by ornamental dividers.6 Thus, Klimt and Matsch literally worked within the framework and colourscheme of the architect. The entire building was a vision of harmonious coherence, of light over darkness. Its neo-Renaissance style was directly inspired by Italian universities such as Bologna and Rome, which Ferstel had visited in 1871 to develop his designs.7 Like many other Ringstraße buildings, this was supposed to be a spectacular, yet harmoniously realised building, where all elements – from the main design to the smallest decoration – told one story.8 In the case of the University, the building’s message was one of positivism and harmony: here was the home of scholarship, where all disciplines were equal and complementary – and scholarship itself was a triumph of light over darkness.9

Fig. 4: Gustav Klimt, Portrait of Joseph Lewinsky as Carlos in Clavigo, 1895, 64 x 44cm, oil on canvas, Österreichische Galerie Belvedere

Since Klimt had created many works for buildings in the previous years, and he and Matsch had already proven the effectiveness of their harmonious collaboration. It seemed as though both Klimt and the University knew what to expect from one another. Klimt’s earlier, more academic style already displayed some of the characteristics of symbolism (fig. 4), but it had been a subtle ‘flavour’ in his earlier commissions. Meanwhile, in his University Paintings, it became the uncompromising, main ingredient.

In 1894, Klimt received the commission for the Festsaal paintings. In 1900, audiences could have a first look at first of his three allegorical ceiling paintings at the Secession exhibition of 1900, which drew over 30,000 visitors.10 The description of Philosophie in the Secession exhibition catalogue sounds neutral enough: “Group of figures to the left: Creation, the fertile Being, Demise. To the right: the Globe, the Mystery of the World. Emerging from below, an enlightened figure: Knowledge.” 11 The original works were lost in a fire in 1945, but even the black-and-white reproductions convey the unusual intensity of Klimt’s allegories (fig. 5-7).

Fig. 5: Reproduction of: Gustav Klimt, final version of Philosophie, lost in a fire in 1945

Philosophie prominently features twisted naked bodies and the full frontal male nude figure at the bottom, and a profound melancholy pervades it all. The large but transparent figure of Knowledge on the right side, with its impassive expression and closed eyes, could not be called a straightforward allegory that provides light in this darkness. Medizin is characterised by a similar upward and linear vertical composition. Its proud figure of Hygeia appears to be an adequate allegory for a University building, but the effect is changed by the closed eyes and thrown-back heads of numerous female nudes, all entwined with each other by long strands of hair and connected by a veiled skeleton. The morbidity is enhanced by the disjointed torso-like appearance of the male figure crouching with his back to us at the bottom right of the painting. Finally, Jurisprudenz is even more experimental both in form and technique, arranging the allegorical nudes in an almost abstract pattern, their forms cut out into round, organic shapes with enormous strands of hair in the foreground. Their expression is wistful, asleep or even angry, with another dramatic figure at its center: an emaciated body that seems to slowly be engulfed by a giant kraken. What Klimt offered here was such a leap from his earlier Ringstraße works, that it is no surprise that the discussion about these works was to last from 1900 until 1905.

Fig. 6: Reproduction of: Gustav Klimt, final version of Medizin, lost in a fire in 1945

In 1900, a petition addressed to Minister of Culture Wilhelm Ritter von Hartel, an advocate of modern art,12 signed by the majority of the University Professors, called for the rejection of Klimt’s paintings, even before two of them, Medizin and Jurisprudenz had been displayed by the artist. Philosophie was potent enough in itself to provoke a flurry of debates and a deluge of newspaper articles, so many in fact that in 1903, Hermann Bahr – an author and a friend of Klimt’s – published a collection of all the negative press Klimt had received, calling it ‘Gegen Klimt [Against Klimt].’

Unlike the aforementioned pervasive narrative of a brilliant artist facing a wave of ignorant criticism, it turns out that the University Paintings were not flat-out rejected. Instead, they were analysed, discussed and chewed over by seemingly anyone who had anything to do with art and culture. For the sake of brevity, this article will focus on the negative reception of the first painting, Philosophie,13 which prompted the petition and thus may be considered the painting at the heart of the scandal.

The majority of the negative articles do not simply cry in outrage, but try to explain why they think the images are inappropriate. One such reason is that they feel the image is not a suitable allegory:

It [Philosophie] neither fulfills its visual purpose, to serve as a dignified decoration for an Italian Renaissance-style stairwell,14 nor is the work’s message an appropriate one […] Even if modern philosophy is nothing less than the mystical-metaphysical pondering of unsolved riddles […] [still] the painter should then depict this riddle, not create a new one himself [italics added].15

Fig. 7: Reproduction of: Gustav Klimt, final version of Jurisprudenz, lost in a fire in 1945

Others even deconstruct the image into various parts, and praise one part while criticising another:

Klimt’s command of pathos is outstanding, this he has also demonstrated in the left corner of Philosphy with his representation of the Fertile Being,16 but what to make of the interpretation of the Mystery of the World? All human knowledge may be patchy. This however is a banal patchwork. 17

For all the mentions about Klimt overstepping, a lot of the criticism does not seem directed at the nudity or the darkness of the work. Rather, Klimt is accused of crossing another boundary, that of a kind of artistic hubris, as in the excerpt above. Too much of his own artistic, conceptual and philosophical ideas had seeped into a work that was intended to be subordinate to the architecture and the self-image of the Faculties. A safe and pleasant allegory was expected of him; decorative grand but humble in its conceptual innovation. A Deutsches Volksblatt article exemplifies:

[…] this failed attempt at the enlightenment of Philosophy […] The painting can only find a place in a secessionist building, where its strangeness would blend in, however it is not appropriate for the tasteful Renaissance setting of the University of Vienna, in this enchanting building by Ferstel.18

The main criticism in catholic, conservative publication Das Vaterland is similar: “The painter himself is an insufficiently profound soul, to be of any interest beyond this aphorism.“19

The majority of the articles against Philosophie collected in Hermann Bahr’s Gegen Klimt volume complain that the image is vague, not suited to the architecture or simply strange. The word ‘wahnsinnig’ [insane] is used, but it is used mildly, in terms of ‘overtly fantastic’ rather than as a synonym for ‘pathologically insane.’ Only four of the articles use arguments that could be construed as offensive, three making reference to mental instability of the pathological kind and one making blatant anti-Semitic remarks, as the unknown author of the Deutsches Volksblatt20 writes:

This jewish shamelessness is already well-known, which has turned the proclamation of the lowest and meanest common denominator into its leading priciple, in order to poison the population.21

However, although the three other articles do use terms relating to insanity in the pathological sense – rather than ‘crazy’ in the colloquial manner – even these three texts are hyperbolical, satirical and humorous. In all likelihood, they refer to pathology as a rhetorical device, rather than genuinely stating that Klimt’s work is a testimony to the artist’s declining mental state. A sentence from the first article in Plein-Air has often been quoted to emphasise how harshly and unfairly Klimt’s work was criticised, when the anonymous author speaks of Philosophie’s “saccharine, nervous and flat-chested elegance,”22 but this is mostly a critique of the small format, embedded in an article that, in fact, mostly praises Klimt for his talent.

The second article mentioning insanity posits that “dieser Wahnsinn ansteckend wirkt.” Taken out of context (see the excerpts from Werner and Guth, above), this may sound exactly as though Klimt was branded as a dangerous, contagious ‘degenerate.’ But the author does not, in fact, refer to Klimt, but rather to people who apparently over-interpret the work:

[…] last year he once more brought such a new painting to the Secession. I think it was called “Wellenspiel” or something like that. It looked as though an entire bucket of paint had been tipped over. The youngest members of the Secession prostrated themselves in the dust in front of this work. The visitors were too embarassed to admit, that they did not understand it. And the dangerous thing about this is, that this insanity is contageous. So much has been said about this paiting, that some people have come to believe that this work has a deeper philosophical meaning.”23

Thus, it appears the author is talking about the insanity of the hype surrounding Klimt’s work, rather than Klimt as a pathological artist. The third article, which states that neurotics living in sanatoriums24 are Klimt’s target audience, is an entirely hyperbolic and absurd piece: it also deliberates, for instance, whether or not people should eat a Papier-mâché chicken. This satirical and humorous article was moreover written by a great admirer of modern art – and of Klimt’s friend Egon Schiele, whose works may be considered more overtly transgressive than Klimt’s.25 These three texts aside, not a single article complains about the nudity or melancholy of the work itself.

Had the professors not started a petition, would it have actually come to such a scandal in the first place? They had to resort to writing a petition because the University’s board of directors was initially unsympathetic to their cause. Originally, the petition, despite being signed by 87 professors, was simply filed without prompting any further action.26 In addition, 12 other professors responded with a counter-petition.27 After the petition, the University had ample opportunity to intervene, and steer Klimt’s work in a less controversial direction (Klimt was still working on Medizin and Jurisprudenz at the time of the petition), but chose not to do so. This can be inferred from minister Von Hartel’s statement to the press:

The sketch for Klimt’s ceiling painting was presented to the art committee, supported by the University’s of Vienna’s artistic committee, and was – with a few minor changes which were willingly accepted by the artist – accepted unanimously. The commission was granted upon request of the aforementioned committee. 28

This is surprising, considering the prominent symbolic connection between Klimt’s works and the Faculties’ objectives: Klimt’s allegories were intended for the most ceremonial room of the enormous University complex. He and Matsch had not simply been invited to create paintings for this space, rather, they had responded to an open call – and won.29 Even though Klimt was already successful when he received the commission, he was still in an unequal hierarchical relationship with his patrons – he had offered his services to the University, hoping he would win. As such, Klimt was part of a large workforce of artists who were called in to provide the finishing touches to the vision of the architects and landlords of the Ringstraße buildings with sculptures, paintings or frescoes. Ringstraße buildings may have been eclectic in the sense that they were inspired by different neo-styles, nevertheless classicism, symmetry and harmony were paramount. And thus, Christian Griepenkerl painted Greek gods and goddesses on the ceiling of the parliament’s Festsaal; Moritz von Schwind depicted the figures from Mozart’s Zauberflöte in flowing togas and symmetrical arrangements for the Oper; and even Josef Urban and Heinrich Leflers wall paintings for the Rathauskeller’s Rittersaal, though clearly inspired by Jugendstil, are still harmonious and historical.

Fig. 8: Franz Matsch, Naturwissenschaft, c1905, Festsaal, University of Vienna

Therefore, Klimt and Matsch were expected to literally create works that would fit in. Even the Festsaal’s decoration reinforced this hierarchy, adorned as it was with the Emperor’s coat of arms and heraldry. The lay-out of the ceiling (fig. 4) appears to mirror the architectural layout of the building: a main hall, with the main rooms on the faculties directly above their allegorical paintings. In this light, Klimt was not just painting any old allegory of the Arts and Sciences, he was creating the main image for each of these new faculties. Franz Matsch’s works in this sense are much more conventional, such as a scientist looking through a microscope in the figure of Naturwissenschaft (fig. 8). When looking at the abbreviated, published version of the petition by the University professors, the only argument against Klimt’s work is architectural, which, introduction aside, ultimately only argues for the following two points, namely that:

1. The opinion should be expressed, that the aforementioned [work] does not match the style of Ferstel’s Renaissance building.

2. That the request should be made to his Excellency [the minister of Education] to halt, if possible, the installation of the painting in the aula.30

In the press, further defying the idea that the criticism of Klimt’s work was proudly small-minded, the professors hastened to assert that they did not reject the work because they were shocked by it. Their defensiveness here further hints at the quite progressive values that were generally held dear in Vienna’s cultural climate. This runs counter to the pervasive notion of Vienna as a place where now world-renowned artists such as Klimt (or other contemporaries such as Egon Schiele and Oskar Kokoschka) were consistently repressed. Vienna was not simply a hostile city that resisted all its rich artistic innovation by default. Rather, the city was both progressive and traditionalist, where Secession could draw thousands of visitors but also where Entartung [Degeneracy], Max Nordau’s 1892 attack on the decadence of modern life – including modern art – became a bestseller- A place where new ideas brewed both in coffee houses and proto-fascist societies. The Klimt controversy shows that Viennese society did not hold on to a rigid framework of what was right, wrong or beautiful. Neither is it possible to simply consider critics of Klimt as enemies of modern art.

This is illustrated for example by the statement of Professor Friedrich Jodl, one of the petitioners against Klimt, who was also an admirer of modern art:

We distance ourselves entirely from such proclivities as those expressed in the Lex Heinze. 31 We are not opposing the painting’s nudity, but its unsightliness [“Hässlichkeit”]. In addition, we believe that the dark, unclear symbolism of the image, which few people will grasp and understand, runs counter to the function of the painting. 32

An explanation accompanying the petition even explicitly refrained from making an aesthetic judgement, unlike Jodl’s accusation of “Hässlichkeit”:

We would like to refrain from criticising the unclear movements, contrived shapes and numerous deformities of the represented bodies. It is possible, that these stem from certain artistic ideas of the painter, even if these are unrecognisable to the viewer […] concerning the palette, we gladly acknowledge the virtuosity, with which the painter strives to capture an an obscure, fantastical atmosphere.33

Ultimately, Philosophie, the work with which the scandal began, failed to provoke a reaction that was ‘prudish.’ It appears as though there was no room for convenient, moralising truisms: if people wanted to criticise the paintings, they had better argue their case well. The Deutsches Volksblatt even presents their criticism of the paintings as the opposite of representing ‘the Establishment,’ implying instead that they are a brave, rare voice going against public opinion, when they said the painting was entirely inappropriate for a University setting.

We’re anxious to find out if any other influential voices, who share our views, will make themselves heard in Vienna, or whether we are the only ones, who dared to tell the truth.34

In fact, Klimt had many supporters in Viennese society, from journalists to wealthy patrons, who were defending him with gusto. Eventually, the affair ended in 1905, when the decision was finally made by the University not to put up the images in the Festsaal. Following this decision, Klimt decided to buy the paintings back; supported by wealthy industrialist August Lederer, he returned the money he had been paid for the paintings. It was the first time, after years of public debate and others arguing on his behalf, that Klimt himself made a public statement: ‘Enough of censorship […] I want to get away […] I refuse every form of support from the state, I’ll do without all of it.’35

Rather than seeing the University Paintings as a scandal that resulted from the friction between an artist that was misunderstood by a society that was not ready for him, I would like to offer a different interpretation. Klimt indeed overstepped a boundary, but it was the boundary between being a hired hand to being a fully autonomous artist. Prior to the University Paintings, Klimt had put his art in the service of the entire conception of the building he made the work for, here he decided to create a work that matched his artistic ideas rather than the architectural décor. This may have been the real cause that sparked the outrage, and this may have been the element of modern artistdom that a part of Vienna was not ready for. Not everyone may have liked that so many artists and architects began to abandon Historicism in favour of Jugendstil and other more experimental forms, but there was still room enough for avant-garde artists to eventually become successful.

However, in this case, the sanctity of the artist, their artistic autonomy and moral right – or even obligation – to uncompromisingly follow their own concept, was not the freedom that was ultimately afforded to Klimt at the time. He was required to create a work for a building, within the confines of a commission. In that sense, his situation may not have been very different from the position of most artists that had come before him throughout the history of art. After all, so many artists had to adjust their style to the architectural concept, aesthetic ideas or message of their patrons.

Perhaps the resistance Klimt faced for his University Paintings is considered such a crude act of censorship and small-mindedness, because we have come to think of Klimt as a great avant-garde artist. In hindsight, it seems difficult to imagine that anyone could reject the vision of such a master. And yet, I would argue that this is not the clash between an artist ahead of his time and a society that was not ready to see his brilliance. In fact, the reception of Klimt’s works was complex, nuanced – and even his fiercest detractors did not provide simplistic judgements. There are many more recent cases where commissioned artists created unexpectedly transgressive images. Unlike in Vienna, these were not mulled over for years – instead, they were simply destroyed, e.g. Diego Rivera’s mural at the Rockefeller Centre in 1934 or Karel Appel’s 1949 mural at the Amsterdam city hall cafeteria. And what to think of the recent covering up of a parking lot painting by high school student Tamia Williams dedicated to the Black Lives Matter movement in 2016?36 In that sense, it could be argued that the Viennese were actually ahead of their time.

In the University Paintings controversy, Klimt asserted his artistic autonomy, and when he failed to be accepted, he withdrew from state commissions altogether. He could afford to do this, since his period at the Secession had provided him with a wide circle of wealthy clients. Of course this still raises the question whether Klimt ever achieved the zenith of artistic autonomy, or whether he was able to trade a more extreme form of subordination for a much milder dependency upon the generosity and support of his affluent friends.

Whether he ever became entirely independent or not is a question that might never be answered. But one thing is certain: Klimt was not a ‘free agent’ when he received the University Paintings commission. Rather he had (with his brother and Franz Matsch) actively pursued monumental commissions that had to adapt to the architecture – which were a contribution and reinforcement of the concept and style of the building. In a letter asking to work for the new Ringstraße buildings, they wrote:

[…] it would be our dearest wish, if we would at least once be granted the opportunity of creating a larger work in our hometown, and perhaps such a possiblity does indeed exist […]37

Neither did this mean that Klimt was no longer appreciated by the establishment. Two letters from 1903 show an exchange in which Klimt ‘reluctantly’ offers the Ministry of Culture and Education his portrait of Emilie Flöge for the hefty sum of 10,000 Kronen (ultimately, the deal fell through because the price was too high).38

The affair of the University Paintings is not the rejection of a misunderstood artist by an unreceptive, ignorant audience – it rather shows the limits of artistic autonomy, which still exist today. Public art commissioned in our age also frequently attracts anger, debate, petitions or protests regarding its aesthetic, underlying message, or faces accusations over the ‘misuse of public funds.’ In that sense, the scandal is perhaps not a story about the adversity faced by modernist pioneers in less enlightened times, but rather a fascinating example of an issue that remains unresolved: when it comes to works of art commissioned to benefit a wider audience, where does public interest begin and artistic autonomy end?

1 Kurt Mühlberger, Palace of Knowledge: A Historical Stroll through the Main Building of the Alma Mater Rudolphina Vindobonensis. Vienna etc. 2008, p.130. For some reason, many authors use exactly this description of ‘greatest’ or ‘one of the greatest scandals’ of this period.

2 Doris Guth, “Das ist kein Zeichen der Zeit, das ist ein Zeichen der Überspanntheit,” in: Tobias Natter and Max Hollein (eds.), Die Nackte Wahrheit: Klimt, Schiele, Kokoschka und andere Skandale. New York etc. 2005: p. 67 – 76. “Im konkreten wird Klimt wohl nicht ermordet, doch als Rufmord kann man diese Infragestellung Klimts körperlicher und geistiger Integrität in jedem Fall bezeichnen.” All translations, unless stated otherwise, by Nausikaä El-Mecky.

3 Claude Cernuschi, Re/casting Kokoschka: Ethics and Aesthetics, Epistemology and Politics in Fin-de-Siècle Vienna. Cranbury etc 2002, p.129.

4 Alfred Werner, Gustav Klimt: 100 Drawings. New York 1972.

5 Carl E. Schorske, Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture. Cambridge 1981, p. 212.

6 Julia Rüdiger, Die monumentale Universität: Funktioneller Bau und repräsentative Ausstattung des Hauptgebäudes der Universität Wien. Vienna 2015a, p. 120.

7Julia Rüdiger, The Main Building: An Architectural Victory of Light over Darkness, in: Julia Rüdiger and Dieter Schweizer (eds.), Sites of Knowledge: The University of Vienna and Its Buildings: A History. Vienna 2015b, p. 165–192, p. 166.

8 Rüdiger 2015b, p. 188.

9 Rüdiger 2015b, p. 180–184.

10 Guth 2005, p. 68.

11 Edwin Lachnit, Miszelle: neuentdeckte Dokumente zur Professorenstreit um Klimt’s “Philosophie,” in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, XXXIX, 1986, p.208. “Linke Figurengruppe: das Entstehen, das fruchtbare Sein, das Vergehen. Rechts: die Weltkugel, das Welträtsel. Unten auftauchend eine erleuchtete Gestalt: das Wissen.”

12 Schorske, 1981, p. 237.

13 The reception of Medizin which is also collected in Bahr’s Gegen Klimt has a similar tenor.

14 The author may have confused the planned location of the painting here, as Philosophie was not meant to be in a stairwell, but rather on the ceiling of the Festsaal.

15 Author unknown, title unknown, in: Plein-air, 12.3.1900, cited from Bahr 1903, p. 43. “Es erfüllt weder seinen äußerlichen Zweck, die Dekke eines in italienischer Renaissanceform gehaltenen Stiegenhauses stilvoll zu zieren, noch deckt es sich inhaltlich mit seiner Aufgabe. […] auch [wenn]

die moderne Philosophie nichts weniger als mystisch-metaphysisches Dahinträumen unter ungelösten Rätseln [ist] […] Der Maler soll das Rätsel darstellen, aber nicht selbst eines aufgeben.“

16 The original text speaks of “das furchtbare Sein,“ – which means “the terrible state of existance instead of “das fRuchtbare Sein.“ I have assumed this is a typo, as the author appears to follow Klimt’s own description of the figures throughout the article.

17Author unknown, title unknown, in: Neue Sonn-und Montagszeitung, 12.03.1900, cited from Bahr, 1903, p. 43. “Klimt verfügt über die höchste pathetische Kraft, das hat er auch in der linken Philosophenecke mit der Darstellung des furchtbaren Seins gezeigt, aber was soll man zur Auffassung des Welträtsels sagen? […] Alles menschliche Wissen ist zwar Stückwerk. Hier aber ist es ein banales Kopfstückwerk.“

18 Karl Schreder, title unknown, in: Deutsches Volksblatt, 17.03.1900, cited from Bahr 1903, pp. 44-45. “[…]der missglückte Versuch, Philosophie zu erleuchten […] Das Bild kann nur in einem secessionistischen Hause Platz finden, wo es sich in seiner Sonderbarkeit einem ebenbürtigen Stile anpasst, aber nicht in der geschmackvollen Renaissanceumrahmung der Wiener Universität, in diesem herrlichen Bau Ferstels.”

19 Author unknown, title unknown, in: Vaterland, 17.03.1900. “Der Maler selber ist ein zu wenig tiefer Geist, um über dies Epigramm hinaus zu interessiren [sic].”

20 Deutsches Volksblatt was a publication known for its extreme-right views and anti-Semitism.

21 Author unknown, Secession und Christenthum in der “Philosophischen Gesellschaft,” in: Deutsches Volksblatt, 15 May 1900, p. 4. “Man kennt ja diese jüdische Unverschämtheit, welche, um mit ihrem Gifte die Bevölkerung zu durchsetzen, die Proclamation der niedrigsten und gemeinsten Gesinnung sich zum Principe gemacht hat.“

22 Author unknown, title unknown, in: Plein-Air, 12.3.1900, cited from Bahr, 1903, p. 44. “[…]süßliche, nervöse und schmalbrüstige Eleganz,”

23 Author unknown, title unknown, publication unknown, 30.3.1900, cited from Bahr 1903, p. 60. “[…] im Vorjahre brachte er wieder ein neues Gemälde in die Seces- sion. Ich glaube, es hieß „Wellenspiel“ oder so ähnlich. Da schien ein ganzer Eimer mit Farbe darauf verschüttet zu sein. Die Jüngsten aus der Secession lagen im Staube vor diesem Bilde. Die Besucher schämten sich zu gestehen, daß es ihnen nicht verständlich sei. Und das Gefährliche daran ist, daß dieser Wahnsinn ansteckend wirkt. Man hat so viel von dem Bilde gesprochen, dass es Menschen gibt, welche schließlich glauben, dass ein tiefer philosophischer Sinn darinnen steckt.”

24 Friedrich Stern, title unknown, in: Unknown, 30.5.1900, cited from Bahr 1903, p.67.

25 See e.g. Friedrich Stern, Wiener Kunstausstellungen: Sezession – Hagebund, in: Neues Wiener Tagesblatt, 11.4.1912, ESA 283r and ESA 283v.

26 Susanne Kühberger, Gustav Klimt und der Staatsauftrag, in: Österreichisches Staatsarchiv Website, 1.12.2017, accessible online at: http://www.oesta.gv.at/site/cob__49436/currentpage__0/6644/default.aspx.

27 AT-OeStA/AVA Unterricht UM Präsidium Akten 266, Zl. 1126/1900

28 Ill., no title, in: Wiener Extrablatt, 26.3.1900 cited from Bahr 1903, p. 49.

“Die Skizze zur Klimt’s Deckengemälde hat der Kunstcommission, verstärkt durch das artistische Comité der Wiener Universität, vorgelegen und wurde mit einigen kleinen Änderungen, welche der Künstler bereitwilligst zugestanden hat − einstimmig angenommen. Auf den Antrag der genannten Commission hin wurde der Auftrag erteilt.“

29 See e.g. Catherine Horel, Austria–Hungery 1867–1914, in: Robert Justin Goldstein and Andrew M. Nedd (eds.), Political Censorship of the Visual Arts in Nineteenth-Century Europe: Arresting Images. New York 2015, p. 88 – 129, p. 119.

30 Rudolf Chrobak, Friedrich Jodl, et al. ‘Petition’, reproduced in: author unknown, title unknown, Neue Freie Presse, 28.3.1900 cited from Bahr, 1903, p.50. “1. Der Meinung Ausdruck gegeben werden soll, daß dasselbe nach dem Styl dem Renaissancebau Ferstel’s nicht entspreche. 2. An Se. Excellenz die Bitte gestellt werden soll, die Anbringung des Bildes in der Aula, wenn möglich, hintanzuhalten.“

31 This law passed in Germany in 1900 against sexual transgressiveness contained a controversial paragraph against ‘unsittliche Darstellungen’ in art and literature, which was often used to censor artists using nudity and allowed for legal confiscation of their work.

32 Author unknown, Die Agitation gegen Klimt’s “Philosophie”, Neue Freie Presse, 26.3.1900, p. 3. “Tendenzen, wie sie in der Lex Heinzezum Ausdruck kommen, liegen uns vollständig ferne. Nicht das Nackte auf dem Bilde, sondern das Häßliche wird von uns angefochten. Wir sind ferner der Meinung, daß die dunkle, unklare Symbolik des Bildes, die nur von wenigen erfaßt und verstanden werden dürfte, der Bestimmung des Gemäldes zuwiderläuft.“

33 Österreichisches Staatsarchiv, AT-OeStA/AVA Unterricht UM Präsidium Akten 266, Zl. 1126/1900, page 3. “Wir wollen es unterlassen, an den unklaren Bewegungen den [sic] gekünstelten Formen und den zahlreichen Missbildungen der dargestellten menschlichen Leiber Kritik zu üben. Es ist möglich, daß der Maler damit bestimmte, dem Beschauer allerdings nicht erkennbare künstlerische Betrachtungen verbunden habe […] was die Wahl der Farben betrifft, so erkennen wir gerne die Virtuosität an, mit der der Maler eine der trüben Phantastik des Bildes entsprechende Stimmung festzuhalten versucht hat.“

34 Author Unknown, Universitätsprofessoren gegen Klimt’s Gemälde “Die Philosophie“, in: Deutsches Volksblatt, 25.03.1900, p. 6. “Wir sind begierig zu erfahren, ob sich denn nicht in Wien noch einige einflussreiche Stimmen erheben werden, die unserer Ansicht sind oder ob wir allein den Muth [sic] hatten, die Wahrheit zu sagen.“

35 Giles Néret, Klimt. Cologne 2005, p. 8.

36 Erin Fenner, Mountain Home Black Lives Matter portrait painted over, in: Idaho Statesman, 26.9.2016, accessible online at: http://www.idahostatesman.com/news/state/idaho/article104225416.html.

37 Letter from the ‘Malercompagnie’ (Klimt, his brother and Matsch) to Direktor Eitelberger, 2.2.1884, Bibliothek Wien, no. 22 Y 39. “[…]unser sehnlichster Wunsch wäre daher, wenn wir einstens in unserer Vaterstadt eine größere Arbeit ausführen könnten und vielleicht wäre eben diese Möglichkeit vorhanden […]

38 Akt des Ministeriums für Kultus und Unterricht, 8.2.1904, Östa – VA, ZL 4197 / 1904, as well as Klimt’s letter to the Ministerium from the 17.1.1903, Östa – AV, ZL 4197 / 1904.