Die Verbindung von Bild und Text reicht bis in die Anfänge der Verschriftlichung der Sprache zurück, bevor Bild und Text in der Auseinandersetzung um die Macht des Bildes im reformatorischen Bildersturm entzweit1 und erst wieder durch die Avantgarde im 19. Jahrhundert zusammengeführt wurden. Kunststile wie Dadaismus, Surrealismus, Kubismus, Konstruktivismus, Konzeptkunst und Bewegungen wie das Bauhaus und Art and Language thematisierten unter anderem das Verhältnis zwischen Bild und Text. Wegweisend für die Beschäftigung mit diesem Verhältnis waren die Sprach-Bilder des belgischen surrealistischen Künstlers René Magritte sowie seine theoretischen Abhandlungen. Magritte beeinflusste in dieser Hinsicht viele Künstler, allen voran seinen Landsmann Marcel Broodthaers.2 Im Folgenden wird unter Rückgriff auf zeichentheoretische Ansätze das Verhältnis zwischen Bild und Text in Magrittes Sprach-Bildern problematisiert, um seine künstlerische Rezeption durch eine jüngere Generation von KünstlerInnen in den 1960er und 1980er Jahren ins Zentrum der Betrachtung zu rücken. Diese Rezeption wird exemplarisch an zwei Künstlern verdeutlicht: Joseph Kosuth, der über Bild-, Text- und Gegenstandsbeziehungen die Frage nach dem Wesen der Kunst in den Bereich der Ideen verlagert, und Martin Kippenberger, der mit einer anfänglich banal anmutenden Wiederholung von Magrittes Bild-Text-Formel ein Netz von unterschiedlichen sozialen und kulturellen Bedeutungsebenen eröffnet.

I. Magrittes Bild-Text-Formel

Abb. 1: René Magritte, Der Sprachgebrauch/Der Verrat der Bilder (La trahison des images),

1928–29, Öl auf Leinwand, 60 × 81 cm, County Museum of Art, Los Angeles.

René Magritte schuf Ende der 1920er Jahre eine Serie von Werken, die der Kunsthistoriker Uwe M. Schneede zusammengefasst als Sprach-Bilder bezeichnet hat.3 Eines der bekanntesten dieser Sprach-Bilder ist das auf den ersten Blick formal einfach wirkende, tatsächlich jedoch komplexe Werk Der Sprachgebrauch (Abb. 1), auch als Der Verrat der Bilder bezeichnet. Dargestellt ist auf der Fläche der Leinwand eine realistisch gemalte Pfeife. Darunter steht in sorgfältiger, regelmäßiger Handschrift, ähnlich der Schülerschrift in einem Schönschreibheft, der französische Satz „Ceci n’est pas une pipe“ (Dies ist keine Pfeife). Auf den ersten Blick stellt sich die Frage, warum die bildliche Darstellung durch die Textzeile widerrufen wird. Der zweite Blick entdeckt eine Problematik, die außerhalb des künstlerischen Produkts liegt, nämlich die des Verhältnisses zwischen Bild und Gegenstand.

Magrittes Werk konfrontiert auf der Ebene des Bildes eine bildliche und eine sprachliche Behauptung, die sich zu widersprechen scheinen. Es zeigt damit, dass die Bilder auf einer anderen Realitätsebene zu verorten sind als das Abgebildete, der reale Gegenstand. Damit macht Magritte nicht nur auf die Diskrepanz zwischen Abgebildetem und Abbild aufmerksam, sondern auch auf das komplexe Beziehungsgefüge zwischen Text, Bild und Gegenstand.

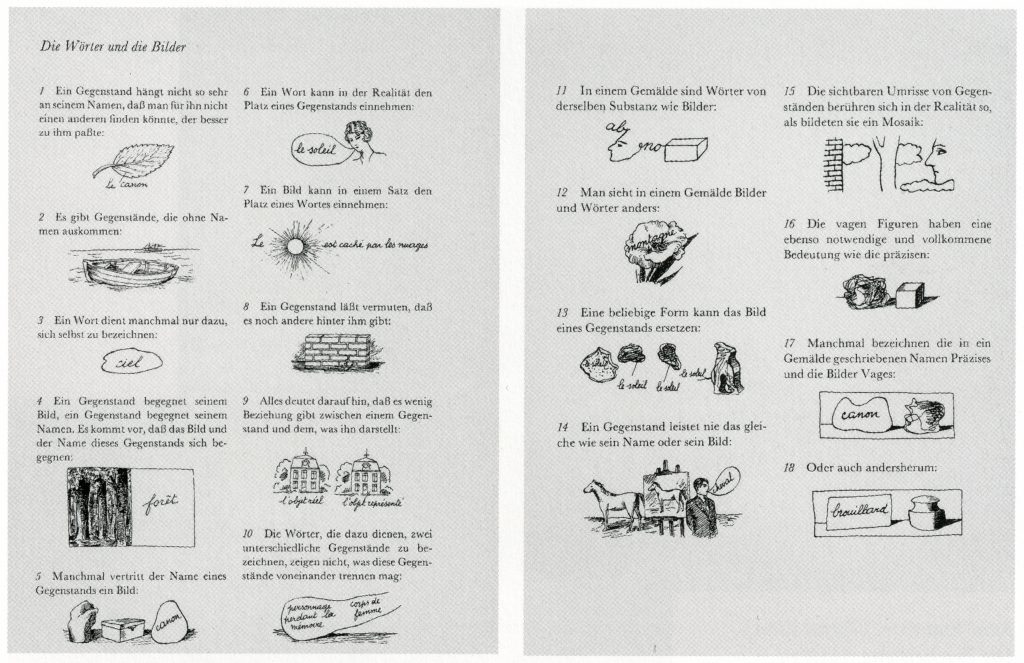

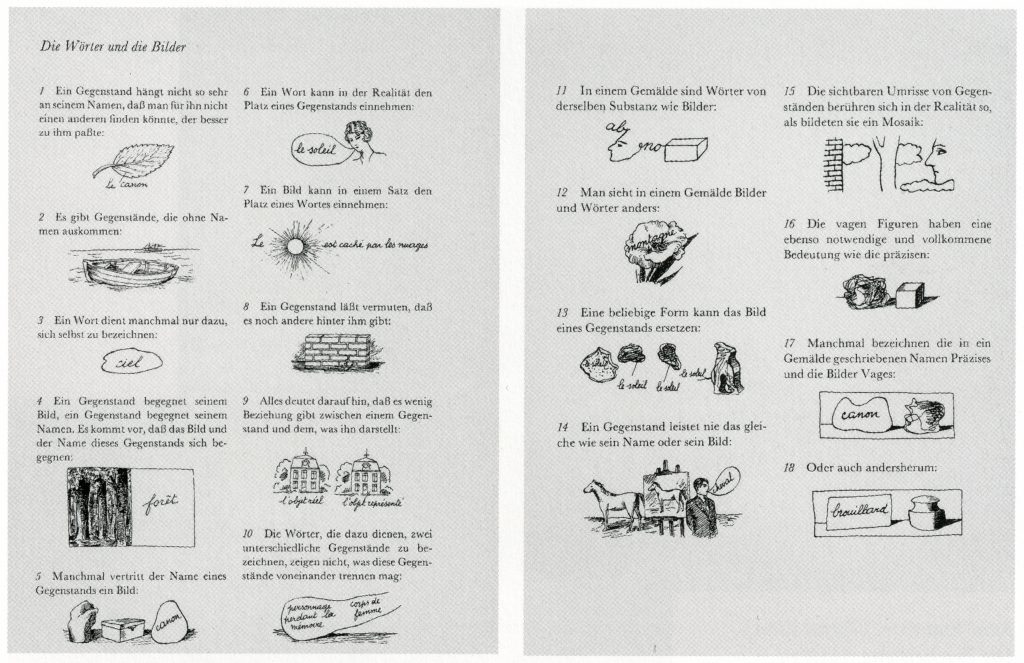

Abb. 2: René Magritte, Les Mots et les images (Die Wörter und die Bilder), 1929.

Mit seinen das Verhältnis von Bild, Text und Gegenstand problematisierenden Sprach-Bildern scheint Magritte an eine Diskussion aus der Semiotik anzuknüpfen, und zwar an die Theorie des strukturalistischen Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure, der das sprachliche Zeichen im konkreten Akt des Sprachgebrauchs untersuchte. Ein sprachliches Zeichen setzt sich, Saussure zufolge, aus einem Signifikanten – dem Lautbild – und einem Signifikat – der Vorstellung, die dem Zeichen Bedeutung oder Inhalt gibt – zusammen. Der Signifikant und das Signifikat sind dabei jedoch nicht identisch, sondern lediglich äquivalent,4 weshalb Saussure zu folgender Erklärung kommt: „Das Band, welches das Bezeichnete mit der Bezeichnung verknüpft, ist beliebig; und da wir unter Zeichen das durch die assoziative Verbindung einer Bezeichnung mit einem Bezeichneten erzeugte Ganze verstehen, so können wir dafür auch einfacher sagen: das sprachliche Zeichen ist beliebig.“5 Somit kann ein „Tisch“ auch „Stuhl“ heißen, so wie man im Englischen dasjenige Objekt als „chair“ bezeichnet, das im Deutschen als „Stuhl“ bezeichnet wird.

Abb. 3: René Magritte, Der Schlüssel der Träume (La clef des songes), 1930, Öl auf Leinwand, 81 × 60 cm, Privatbesitz.

Magritte scheint an diese zeichentheoretischen Gedanken anzuknüpfen, verlagert den Diskurs jedoch in die Malerei und ergänzt ihn mit dem Abbild eines Gegenstandes und führt damit eine weitere Ebene des Gegenstandsbezugs ein. Während ein schriftliches Zeichen beliebig einem Gegenstand zugeordnet werden kann, muss das ikonische Zeichen dem Gegenstand ähnlich sein.6 Seine Erkenntnisse zu solchen Bezügen bündelte Magritte in seinem kleinen Text Les mots et les images (Die Wörter und die Bilder) (Abb. 2) aus dem Jahr 1929.7 Die darin abgedruckten 18 Theoreme behandeln das Verhältnis von Text, Bild und Gegenstand in Form eines Textes, der wiederum selbst aus Bild und Text besteht. Die Theoreme sind Vorlagen für verschiedene Bildmotive, wie etwa Punkt 1: „Ein Gegenstand hängt nicht so sehr an seinem Namen, dass man für ihn nicht einen anderen finden könnte, der besser zu ihm passt.“8 Unter diesem Satz findet sich ein gezeichnetes Blatt, das mit „le canon“ (die Kanone) beschriftet ist. Solche Wort-Bild-Kombinationen sind in Magrittes Werk Der Schlüssel der Träume (Abb. 3) aus dem Jahr 1930 zu finden. Das Bild ist in sechs Quadrate unterteilt und jedem darin abgebildeten Gegenstand ist ein Begriff zugeteilt, der den Gegenstand jedoch nicht benennt, sondern ihm scheinbar willkürlich zugeordnet ist: Das Ei wird als „Akazie“, der Schuh als „Mond“, der Bowler als „Schnee“, die Kerze als „Zimmerdecke“, das Trinkglas als „Gewitter“ und der Hammer als „Wüste“ bezeichnet.

Unter Punkt 5 von Magrittes Text Les mots et les images ist vermerkt: „Manchmal vertritt der Name eines Gegenstandes ein Bild.“9 Darunter sind zwei gemalte Objekte, eine Faust und eine Box, und eine amorphe Form mit dem Namen „Kanone“ zu sehen. Das sprachliche Zeichen ersetzt also das Abbild. Diese Überlegung taucht auch 1928/29 im Gemälde Erscheinung (Abb. 4) auf, auf dem ein Mann von hinten zu erkennen ist. Anstelle weiterer Objekte stehen amorphe Formen als Platzhalter und ihre Bezeichnungen: „nuage“ (Wolke), „horizon“ (Horizont), „cheval“ (Pferd), „fauteuil“ (Sessel) und „fusil“ (Gewehr). Magritte thematisiert die Zuordnung von Wörtern und Gegenständen sowie deren unterschiedliche Bedeutungen und deren Bezug zum Gegenstand. Damit verweist er auf die Unterschiede von Zeichensystemen und auf die Grenzen der Übersetzbarkeit zwischen ihnen.

Abb. 4: René Magritte, Erscheinung (L’apparition), 1928/29, Öl auf Leinwand, 81 × 116 cm Staatsgalerie Stuttgart.

Über den Grad der Zufälligkeit von Magrittes Wort-Bild-Kombinationen gibt es verschiedene Ansichten: Michel Butor interpretiert den Titel Der Schlüssel der Träume als eine Art psychologische Lese- oder Übersetzungshilfe, wie sie oft in psychologischen Ratgebern oder auch in Freuds Traumdeutung angeboten wird.10 In der Tat erscheint diese Interpretation naheliegend. Die SurrealistInnen nahmen die Psychoanalyse begeistert auf, die im Traum vorkommende Gegenstände unabhängig von ihrer jeweiligen Alltagsbedeutung interpretierte. Somit könnte ein von Magritte gemalter Hut, der stellvertretend für einen geträumten Hut steht, in der Traumanalyse „Schnee“ bedeuten – so, wie es unter dem Abbild geschrieben steht.11 Butor geht in seiner Interpretation noch weiter: So meint er, dass Magritte schriftliche Zeichen nur noch aufgrund ihrer diametral entgegengesetzten Bedeutung entsprechenden Bildern zuordnete. So sieht Butor in dem Wort „Schnee“ alles evoziert, was mit dem Abbild eines Hutes eben nicht bezeichnet werden kann. Das heißt, „der Hut repräsentiert […] alles, was ich aus meiner Erfahrung des Schnees beim Aussprechen des Wortes auszuschließen suche.“12 Dagegen erkennt der Bildwissenschaftler Klaus Speidel schon in Magrittes frühen Bild-Wort-Verbindungen Wahlverwandtschaften zwischen Bild und Text, die Magritte vielfach in späteren Arbeiten wieder aufgreift, beispielsweise in seiner Arbeit Les affinités électives (Wahlverwandtschaften)13 (1936) oder auch in seinem Text Lebenslinie (I)14 (1938).15 Statt beliebig zu kombinieren habe Magritte seine Sprach-Bilder aus Gegenstandsassoziationen abgeleitet, die Speidel mit dem Sprach-Bilder-Paar Vogel-Taschenmesser begründet. Ein Taschenmesser könne Speidel zufolge morphologisch einem Vogel ähnlich sein, was auch die Bezeichnung Kolibri-Messer belege. Auf diese Weise entstehen Wahlverwandtschaften beziehungsweise poetische Verhältnisse zwischen Wort und Bild, die die Dinge von ihrer bloßen Nützlichkeit befreien würden.16 Sicherlich beruht jedoch nicht jedes poetische Verhältnis zwischen Wort und Bild auf einer Gegenstandsassoziation. In seinem wichtigsten Text zu diesem Thema, Les mots et les images, schreibt Magritte noch nichts von solchen Assoziationen.

In Magrittes Werken treffen Text und Bild sowohl im Gemälde selbst als auch im Verhältnis zwischen Gemälde und Titel aufeinander.17 Seine Titel entstanden – wie es in der Kunst häufig zu beobachten ist und bei den SurrealistInnen üblich war – erst nach Beendigung der künstlerischen Arbeit. Die dadurch gelockerte Beziehung zwischen dem Titel und dem Bild bestimmte Magritte als einen Bezug poetischer Art. Der Titel solle weder einen konkreten Hinweis geben noch eine symbolische Rolle spielen, sondern lediglich „überraschen“ und „entzücken“.18 Eine ebensolche Wirkung sollten auch die Wörter auf dem beschriebenen Gemälde Der Schlüssel der Träume (Abb. 3) entfalten. Exemplifiziert durch eine Formulierung des Dichters Lautréamont wurde die „unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch“19 – also die zufällige Begegnung von Dingen beziehungsweise Worten, die nichts miteinander verbindet – zu einem Leitmotiv des Surrealismus. Dieser hatte sich in vielerlei Hinsicht aus der Antikunst des Dadaismus entwickelt und suchte nach Motiven „wider die Vernunft“.20 Die Gründe dafür lagen vor allem in der Annahme, dass die extreme Brutalität im Ersten Weltkrieg auf das vernunftbasierte menschliche Handeln zurückgeführt werden könne. Wenn vernünftiges Handeln aber solch unmenschliche Auswirkungen nach sich ziehe, so die SurrealistInnen, wolle man nun „wider die Vernunft“ handeln. Diese Haltung führte zu einer Wertschätzung des Zufalls, der nun zu einem Leitprinzip der künstlerischen Praxis avancierte.

Der Verrat oder Betrug21 in Magrittes Werktitel eröffnet auch eine weitere (Bedeutungs-) Dimension der Irreführung, denn die Augentäuscherei oder das Trompe-l’Œil ist seit der Antike ein Wesensmerkmal der Malerei.22 Ein Werk, das durch seine plastische und naturgenaue Darstellung nicht mehr von der Realität unterschieden werden konnte, wurde als besonders gute Kunst bezeichnet. Magrittes stereotyper Malstil, den er sich möglicherweise in seiner anfänglichen Tätigkeit als Plakat- und Werbezeichner ab 1923 angeeignet hatte, entspricht jedoch eher einer Reklame-, Plakat- oder auch Schulbuchästhetik.23 Magritte verzichtete auf „altmeisterliche Originalität“24, indem er die Gegenstände in einer akademischen und unpersönlichen Technik präsentierte, wie er selbst erläutert: „Diese distanzierte Art, Gegenstände darzustellen, scheint mir auf einem universellen Stil zu beruhen, bei dem die großen und kleinen Vorlieben des einzelnen keine Rolle mehr spielen.“25 Gerade durch diese stereotype Darstellung der Alltagsobjekte werden schnell ihre „wortsprachlichen Etiketten“ evoziert und die bildliche Täuschung – als Dimension des titelgebenden Verrats – exponiert.26

Doch zurück zum Gemälde Der Verrat der Bilder. Foucault vermutet, dass Magritte sein Gemälde aus einem Kalligramm entwickelt habe.27 Das Kalligramm sei eine Tautologie, da es mit verschiedenen Zeichen zweimal dieselben Dinge sage. Diese Einheit des Kalligramms breche Magritte auf, indem er Bild und Text voneinander trenne. Trotzdem seien sie Teile des gleichen Gemäldes. Magrittes Gemälde zeigt auf diese Weise letztendlich, dass nichts die Pfeife so gut darstellen kann wie das Bild selbst. Und der Text verweist darauf, dass er aus Buchstaben besteht und lediglich das Lesen ermöglicht. Trotzdem bleibt unklar, ob sich das Demonstrativpronomen „diese“ auf das Bild, den Satz oder auf das Ganze aus Bild und Satz bezieht.

Abb. 5: René Magritte, Die rasche Hoffnung (L’espoir rapide), 1927, Öl auf Leinwand, 50 × 65 cm, Kunsthalle, Hamburg.

Der Kunsthistoriker Michael Oppitz erkennt hier einen „optischen Denkvorgang“, da das Bild von den BetrachterInnen als Kunstwerk rezipiert werden kann.28 Damit müsste der Satz lauten: Dieses Ganze ist keine Pfeife, weil es ein Kunstwerk ist. Dieser Bezug demonstriert den Unterschied zwischen der Vorstellung von einem Gegenstand und der Vorstellung vom Gegenstand als Kunstwerk. Oppitz erweitert durch seine Interpretation demnach den interpretativen und bedeutungsproduzierenden Bezugsrahmen von Magrittes Sprach-Bildern. Magrittes Bilder untersuchten nicht nur das Verhältnis zwischen Text, Bild und Gegenstand, sondern auch das Verhältnis zum Kunstgegenstand bis hin zur Idee von Kunst. Solche Überlegungen führen partizipatorische Aspekte in die Kunst ein, da Magrittes Werke teilnehmende Imaginationsprozesse herausfordern. Dies zeigt sich etwa im Bild Die schnelle Hoffnung (Abb. 5) aus dem Jahr 1927, das eine Landschaft in Schwarz-, Weiß- und Grautönen darstellt. Der Raum ist vor allem durch den Horizont charakterisiert, die Objekte sind stellvertretend durch amorphe Formen angedeutet und dann durch Wörter benannt. Lediglich ein Koordinatensystem ist abgebildet: Alle Farben, das Licht und die konkreten Gegenstände müssen von den BetrachterInnen ergänzt werden, ihnen kommt mithin die Aufgabe zu, das Bild imaginär zu vollenden. Die BetrachterInnen werden so zu einer Art KoautorInnen und Magrittes Kunst zum Vorbild der partizipatorischen Kunst der 1960er Jahre.29

II. Magritte, Kosuth, Kippenberger

Joseph Kosuth griff in seinen Werken viele Fragen zum Verhältnis zwischen Text, Bild und Gegenstand, nach ihren jeweiligen Bedeutungen sowie die damit verbundene Frage nach der Kunst auf. Auffällig erscheint in diesem Zusammenhang, dass sowohl Magritte als auch Kosuth und in der Folge Martin Kippenberger theoretische Schriften zur Kunst verfasst haben, die eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen nicht nur auf einer kunstimmanenten, sondern auch auf einer sprachlich-theoretischen Ebene bezeugen.30 Kosuths Bezug zu Magritte zeigt sich besonders in seiner Ausstellung „Das Wesen der Rhetorik liegt in der Allegorie“, die 1996 im Musée des Beaux-Arts de Montréal stattfand.31

Abb. 6: Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965, Museum of Modern Art, New York.

Im Folgenden soll jedoch Kosuths Werk One and Three Chairs (Abb. 6) aus dem Jahr 1965 im Zentrum stehen, das auf Magrittes Sprach-Bilder wie auch auf seinen sprachphilosophischen Bildessay Bezug nimmt,32 in dem es unter Punkt 14 heißt: „Ein Gegenstand leistet nie das gleiche wie sein Name oder sein Bild“33. Ausgestellt besteht die Arbeit aus einem Stuhl, einer Fotografie eines Stuhls sowie einer Reproduktion eines Lexikoneintrags über den Stuhl.34 Während Magritte seine Befragung des Verhältnisses von Bild, Text und Gegenstand bildimmanent, mithin nur im Kontext der Malerei vollzog, ging Kosuth darüber hinaus und rekontextualisierte die Frage in Bezug auf die reale Situation und die Institution. Kosuth „kommentiert nicht wie Magritte durch einen Aussagesatz, sondern knüpft sein Argumentationsgefüge, indem er drei Realitäten nebeneinanderstellt, die sich in dieser Inszenierung selbst erklären.“35 An die Stelle des gemalten Bildes tritt die Reproduktionstechnik: die Fotografie. Mit dem Stuhl und der Fotografie eines Stuhles greift Kosuth aktuelle Phänomene der Kunst der 1960er Jahre auf. Die Objektkunst und die Fotografie als Kunstform entstanden zwar in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als Ausstellungskunst wirklich salonfähig wurden sie jedoch erst nach 1950.36 Auch den sprachlichen Kommentar entwickelt Kosuth weiter, indem er nicht nur ein einfaches Wort, das einen Gegenstand benennt, verwendet, sondern einen lexikalischen Text. Somit geht Kosuth über die bloße Benennung hinaus, da der lexikalische Eintrag den Gegenstand historisch, sozial, politisch und kulturell charakterisiert und definiert. Es scheint so, als ob Kosuth gleichsam die Kluft zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem für die BetrachterInnen nachvollziehbar macht, während er zugleich Magrittes Hypothese teilt, der zufolge ein Gegenstand nie das Gleiche leisten könne wie sein Name oder sein Bild. Kosuth stellt nun eben den Gegenstand mit aus und findet durch die ergänzende Fotografie wie auch den Lexikonartikel eine sprachliche und bildliche Variante, die weitaus präziser in der Repräsentation dieses Gegenstandes ist als ein gemaltes Bild oder eine Bezeichnung allein.

Kosuth verlagert die von Magritte angestoßene Diskussion überdies auch in den institutionellen Raum und stellt damit insbesondere die Frage, was ein Kunstwerk ausmacht und was es leisten kann. Dazu, so Kosuth, müssten die BetrachterInnen mehr wissen, als sie sehen, denn ausgestellt sei nicht das Kunstwerk, sondern nur seine Materialisierung. Das eigentliche Werk sei die Idee: im Fall von One and Three Chairs in Gestalt eines Zertifikats mit Gebrauchsanweisung, die allerdings nicht ausgestellt werden dürfen.37 Zum Zertifikat gehört der ausgedruckte Lexikoneintrag, der wiederum nicht Teil des Kunstwerkes sei. Das darauf beschriebene Objekt ergänzt den Titel, denn One and Three gibt es in verschiedenen Ausführungen: mit Stuhl, Hammer, Tisch, Regenschirm et cetera. Der Begriff soll laut Gebrauchsanweisung ergänzt werden, der Gegenstand dokumentarisch-wissenschaftlich fotografiert und in Originalgröße abgebildet werden. Um welchen Gegenstand es sich genau handelt, steht frei. Kosuth traf diese Vorkehrung, wie Alexander Streitberger treffend formuliert, „um den statischen Werkcharakter einer Präsentation von Gegenstand, Abbild und Definition zu vermeiden und das dynamisch-prozesshafte der Konzeption, der Idee, in den Vordergrund zu stellen“38. Dementsprechend fokussiert Kosuths Arbeitsmethode auf die Beziehungen zwischen Worten und Gegenständen: „About the same time I did a series of works which where concerned with relationships between words and objects (concepts and what they refer to).“39 Nicht das Materielle (der Stuhl) oder der Zeichenträger (ein Wort oder ein Bild) ist das Kunstwerk, sondern die Idee, die Vorstellung.40 Die drei ausgestellten Elemente werden im Kunstkontext als Kunstwerk identifiziert, denn nur „Eingeweihte“ wissen, dass Kosuth mit dieser Präsentation die visuelle und haptische Qualität der Kunst unterlaufen wollte.41 Kosuth zeigte damit die diskursiven Praktiken auf, die bei der Definition von Kunst am Werk sind; denn der Kunstbetrieb hält sich nicht an die Bestimmung der Idee allein als Werk: Das, was heute als Kunst bezeichnet wird, wird vom Kunstdiskurs mit all seinen ProtagonistInnen festgelegt.

Magrittes fast schon kühle Warenästhetik gleicht der wissenschaftlich objektiven Darstellung des Stuhls in den Fotografien von Kosuth und näherte sich selbst bereits der Fotografie an. Etwa Henry Keazor sieht in den Arbeiten von Magritte sogar eine „prophetische Veranschaulichung“42 des zehn Jahre später formulierten Texts Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von Walter Benjamin.43 Magrittes stereotype Malweise verdeutlichte, dass es ihm nicht um ein bestimmtes Objekt, sondern um Objekttypen ging. Auch Kosuth überlässt den KäuferInnen oder ausstellenden Institutionen die Wahl des konkreten Objekts. Es scheint ihm, wie Magritte, nicht um die Darstellung eines bestimmten Objekts zu gehen, sondern um die Möglichkeit, in der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Repräsentationsformen eines Objekts über die Idee der Kunst zu reflektieren. Auf diese Weise verloren die bis dato mit der Idee des Kunstwerks verbundenen traditionellen Vorstellungen wie handwerkliche Herstellung und formale Perfektion an Bedeutung. Bildliche und sprachliche Zeichen traten nun gleichberechtigt im Kunstwerk auf.44 Die Bevorzugung der Idee der Kunst und der sich daran anknüpfenden Imaginationsprozesse verdeutlicht Magrittes Werk Die schnelle Hoffnung, in dem die Vollendung des Bildes in die Imagination der BetrachterInnen verlagert wird. Es könnte die Grundsteinlegung für Kosuths „Kunst als Idee“ gewesen sein.

Abb. 7: Martin Kippenberger, Kein Capri bei Nacht, 1981, Acryl auf Leinwand, 202 × 299 cm, Sammlung Tiefe Bäcke im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.

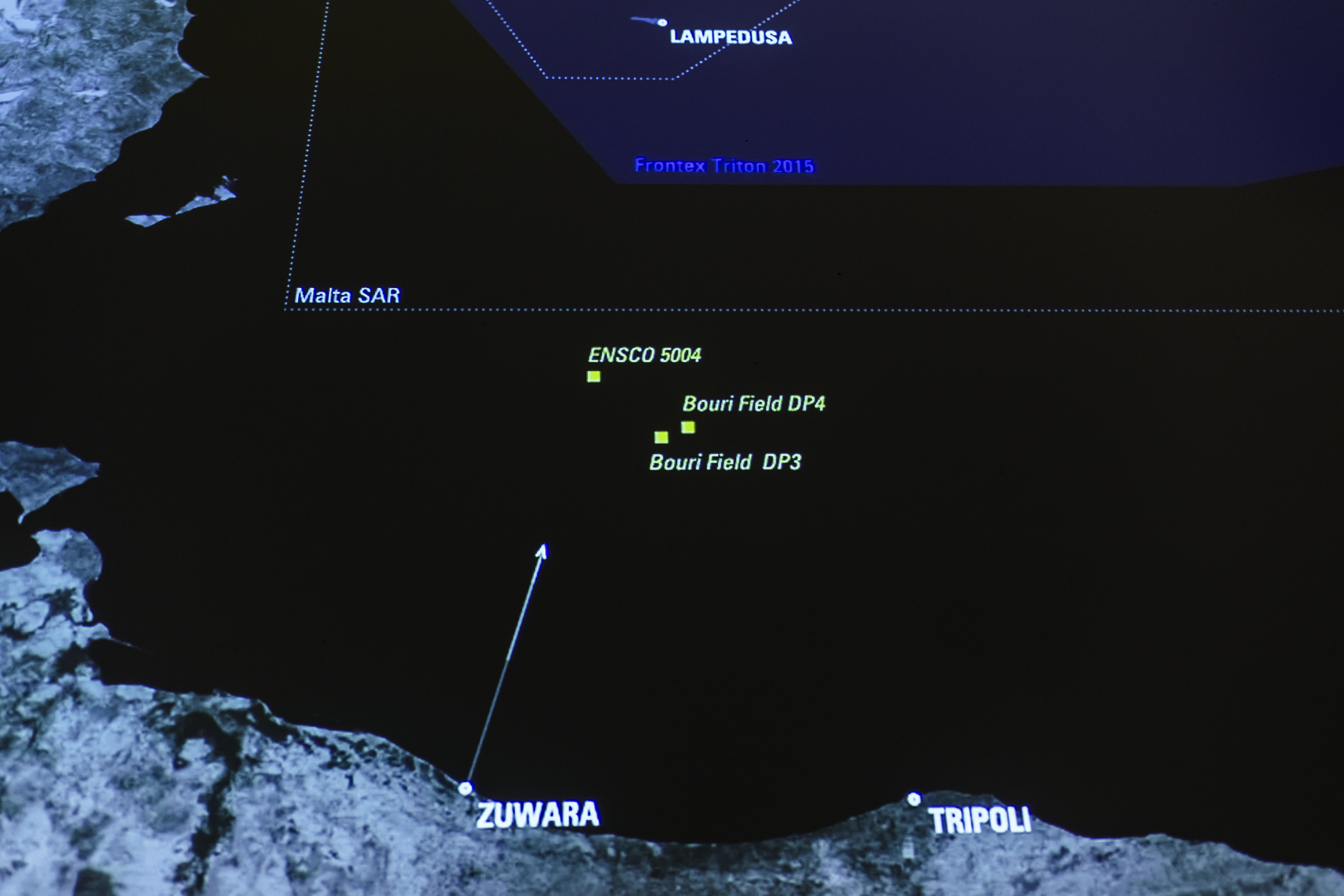

Auch Martin Kippenberger griff die Gedanken von Magritte auf, wenn er in seinem Gemälde Kein Capri bei Nacht (Abb. 7) aus dem Jahr 1981 in einer nächtlichen Winterszenerie ein schneebedecktes, im Licht einer Laterne stehendes Auto zeigt, auf dem die in den Schnee geschriebene Aufschrift „Kein Capri“ deutlich lesbar ist.45 Der Text scheint das zu verneinen, was auf dem Bild zu sehen ist, in einer ähnlichen Negation wie in Magrittes Gemälde Der Sprachgebrauch. Doch stimmt das? Beabsichtigte Kippenberger lediglich aufzuzeigen, dass es sich nur um einen gemalten Ford Capri und nicht um ein reales Auto handelt? Die Beantwortung dieser Frage ist bei Kippenberger etwas komplizierter, denn in diesem Fall ist nicht ersichtlich, ob es sich wirklich um einen Ford Capri handelt. Das Auto ist unter dem Schnee schwer zu identifizieren. Wenn es kein Ford Capri ist, dann würde die sprachliche Aussage die bildliche unterstützen und ihr entsprechen. Doch damit würde sich eine weitere Frage aufdrängen, nämlich die, welches Auto unter dem Schnee begraben ist. Kippenberger selbst gab an, dass es sich bei dem Auto um einen Ford Taunus handelt.46

Der Bezug zu Magrittes Werk Der Sprachgebrauch ist offensichtlich und entspricht Kippenbergers Methode, sich mit bekannten Werken der Kunstgeschichte wie denen von Théodore Géricault, Pablo Picasso, Francis Picabia, Jackson Pollock, Sigmar Polke und anderen KünstlerInnen auseinanderzusetzen.47 Weniger auffallend – ob Zufall oder nicht – ist eine andere Sache: Magritte fügte in seinem Werk Der Schlüssel der Träume dem gemalten Bowler das Wort „Schnee“ (la Neige) bei. Nach Butors bereits diskutierter Interpretation ist Schnee eines der Wörter, die am wenigsten mit einem Hut zu tun haben. Kippenberger scheint nun genau den Schnee in dieser Bedeutung zu nehmen, um sein Auto verschwinden zu lassen. Für ihn funktioniert die Kombination der beiden Wörter nicht trennend, vielmehr verbindet er die beiden Objekte, Auto und Schnee, und macht dadurch die sprachliche Aussage uneindeutig.

Das Bild wirft jedoch nicht nur zeichen-, sondern auch kulturtheoretische Fragen auf. Denn selbst wenn es sich nicht um einen Ford Capri handelt, soll das Auto unter dem Schnee einen Ford Capri repräsentieren beziehungsweise nicht repräsentieren. Das Gemälde untersucht folglich die status- und identitätsstiftende Funktion des Autos. Was bedeutet es, einen Ford Capri vor dem Haus stehen zu haben, der nach dem Sehnsuchtsziel vieler Italienreisender benannt ist? Angesichts der kalten Witterung wirkt die südländische Aura des Typennamens deplatziert. Mit seinen beiden Worten desillusioniert Kippenberger genau dieses Verlangen, deckt die darin wirksamen Assoziationen auf und konfrontiert diese mit der beängstigenden, kalten Realität der heimischen Großstadt. Was wir sehen, ist „Kein Capri“ bei Nacht. Und genau hier entwickelt die sprachliche Aussage ihre zweite Botschaft, denn die schneebedeckte, etwas trostlos und verlassen wirkende Stadtlandschaft ist eben nicht die italienische Insel Capri. Somit bestätigt der Text das Bild.

Kippenberger setzt sich in seinen Werken vielfach thematisch mit dem Alltag und dem Banalen auseinander, wobei ein wichtiger Aspekt immer die Rolle des „Namings“ in der Werbung war.48 Werbung versucht, die von ihr zu vermarktenden Objekte mit positiven Assoziationen zu verbinden. So wird etwa beim Ford Capri ein billiger Sportwagen, der eben kein Porsche ist, aber gern einer wäre, mit den Urlaubsvorstellungen derer, die gerne reich wären, verbunden und ihm dadurch eine Aura von Luxus verliehen. Kippenbergers Aneignung von Magrittes Bild-Text-Formel macht die Reflexion solcher assoziativen Aufwertungsmechanismen deutlich. Wobei sich gerade das Auto als dauerhaftes Statussymbol etablierte und dementsprechend vielfach in Kippenbergers Arbeiten auftauchte.

Kippenberger arbeitete immer wieder in verschiedenen Ausprägungen an denselben Motiven. „Das Arbeiten in Serie, die mehrfache Spiegelung, das Wiederholen im Selbstzitat, die Verschiedenheit der Materialien und Stile, die diversen Sprecherebenen“49 – das zeichnet seine Arbeit aus. Diese Arbeitsweise hat er dem menschlichen Sprachgebrauch entliehen, wie er selbst formuliert hat: „Das Vertuschen-Können, Verharmlosen, Übertreiben, das sind alles Reize, um die Menschen beim Leben zu erhalten, sich selbst und die Konfrontation. Was mit der Sprache geht, geht genauso gut mit Bildern. Verstecken, entdecken, übertünchen, auf falsche Fährten leiten.“50 Das Arbeiten in Form von Serien, Bildvariationen oder mit einem Motiv in unterschiedlichen materiellen Ausprägungen charakterisiert Kippenbergers Werk. So taucht auch das Capri-Motiv in verschiedenen Bildern sowie in unterschiedlichen Variationen auf.51 In diesem Fall kann sicherlich nicht nur Magritte als künstlerische Referenz genannt werden, interessant ist diese Referenz jedoch insofern, als auch Magritte seine Bildmotive mehrmals und in verschiedenen Variationen wiederholte, beispielsweise in Der Sprachgebrauch.

Eine Variante des Capri-Motivs ist die Serie 5 Capri bei Nacht (1981/82).52 Der Bezug zum Capri-Motiv kann hier mit Ausnahme eines Bildes, auf dem die Abkürzung „C.B.N.“ zu sehen ist, nur noch durch den Titel der Serie hergestellt werden. Noch schwieriger wird es bei der Arbeit Blaue Lagune (1982), die aus acht monochromen, blauen Farbfeldern besteht und dadurch eher einen Bezug zur Konkreten Malerei nahelegt. Die Beispiele zeigen, dass Kippenberger auch in seinem Umgang mit den Werktiteln ähnlich wie Magritte zu verfahren scheint, indem er den Titel mal als Lesehilfe, mal zur Verrätselung oder mitunter auch als ironisch bissigen Kommentar nutzt. Seine Worte erschließen „eine zusätzliche Ebene, die für Verwirrung und Inkongruenz sorgt. Kippenbergers sprachliches (Macht-)Zentrum speist sich aus allerlei (un)möglichen Reimen und Ritualen, Slogans, politischen Botschaften, Kalauern, Wirtschafts-, Werbungs- und Nachrichten-Jargons“53. Gerade die Art und Weise der Sprachverwendung vereint die beiden Künstler, wobei das Stilmittel der Ironie nicht außer Acht gelassen werden darf, das von beiden immer wieder genutzt wird. Wer also nicht mit genügend – teilweise bitterbösem, sarkastischem bis hin zu politisch unkorrektem – Humor an ihre Werke geht, wird sie nicht verstehen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass Magritte unterschiedliche Zeichenträger (Wort und Bild) und ihr Verhältnis zum realen Gegenstand untersuchte, jedoch dabei im Medium der Malerei blieb, während Kosuth diese Fragestellung aufgriff und mit realen Gegenständen in den (institutionellen) Raum erweiterte. Auch Magrittes Untersuchung, was Kunst ist, also was ein Bild beziehungsweise ein Text zu leisten vermag, wurde von Kosuth problematisiert. Doch während Magritte die Kunst im Medium der Malerei verortete, verlagerte Kosuth sie in den Bereich der Ideen und Vorstellungen. Kunst kann nur erkannt werden, wenn die sie bestimmenden diskursiven Praktiken bekannt sind. Obwohl Magritte Kunst noch als Malerei verstand, verlagerte auch er insofern eigene Bildvorstellungen in den Bereich der Ideen, als er die BetrachterInnen mit ihrer Imagination an der Verbildlichung beteiligt sah. Kosuth führt diesen Gedanken insofern weiter, als das Kunstwerk für ihn nur noch in der Idee und in der Vorstellung der BetrachterInnen existiert. Das Kunstwerk ist für ihn mithin das, was man nicht sieht, während das, was man sieht, nicht das Kunstwerk ist. Auch der jüngste der drei in diesem Essay behandelten Künstler, Martin Kippenberger, hat Magrittes Frage aufgegriffen und die Bild-Text-Formel im Medium der Malerei formuliert. Sein anfänglich methodisch identisches Verfahren entpuppt sich jedoch bei näherer Betrachtung als ein System unterschiedlichster sozialer und kultureller Bedeutungsebenen. Und somit ist das Bild bei Kippenberger nicht bloß Träger einer Bedeutung, sondern auch hier sind die BetrachterInnen konstitutiv für die komplexen Bedeutungszusammenhänge des Bildes.

1 Vgl. Hans Belting, Bild und Kult. Die Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990.

2 Vgl. Susanne König, Marcel Broodthaers. Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Berlin 2012.

3 Der von Schneede übernommene Begriff der Sprach-Bilder soll auf Magrittes Trennung von Sprache und Bild hinweisen, die jeweils eigene Zeichensysteme sind. Vgl. Uwe M. Schneede, René Magritte, Köln 1973, S. 34 – 46.

4 Vgl. Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, hg. von Charles Bally und Albrecht Sechshaye, Berlin 2001, S. 78f.

5 Vgl. Saussure 2001, S. 79.

6 Vgl. zum Begriff der Ähnlichkeit: Regine Prange, Der Verrat der Bilder. Foucault über Magritte, Freiburg im Breisgau 2001, S. 41 – 48; Christoph Schreier, René Magritte, Sprachbilder 1927–1930, Hildesheim 1985, S. 81 – 94; Susanne Biber, Mysterium der Wirklichkeit bei René Magritte, Petersberg 2015, S. 142 – 151.

7 Vgl. René Magritte, Die Wörter und die Bilder, in: Ders., Sämtliche Schriften, München 1981a, S. 43 – 45.

8 Magritte 1981a, S. 43.

9 Magritte 1981a, S. 43.

10 Vgl. Sigmund Freud, Die Traumdeutung, Hamburg 2010 (Erstveröffentlichung 1900, erste französische Übersetzung 1926).

11 Vgl. Michel Butor, Die Wörter in der Malerei, Frankfurt am Main 1992, S. 66.

12 Butor 1992, S. 66.

13 Der Titel bezieht sich auf: Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften, Leipzig 1971. Siehe dazu auch: Suzi Gablik, Magritte, München u. a. 1977, S. 104; Sarah Whitfield, Magritte (Kat.), The South Bank Centre, London 1992, S. 60; Susanne Biber, Mysterium der Wirklichkeit bei René Magritte, Petersberg 2015, S. 21 – 43.

14 Vgl. René Magritte, Die Lebenslinie (I), in: Ders., Sämtliche Schriften, München 1981c, S. 78 – 89, hier S. 86 f. Magritte berichtet hier, dass er im Jahr 1936 einmal nachts aufgewacht sei und anstelle eines Vogels ein Ei in einem Käfig gesehen habe. Er sei geschockt gewesen, jedoch gerade durch die Verwandtschaft beider Objekte, Käfig und Ei, und nicht wie bisher durch ein „Zusammentreffen beziehungsloser Objekte“.

15 Klaus Speidel, Zwischen Wahlverwandtschaften und Beliebigkeit, in: Didier Ottinger (Hg.), Magritte. Der Verrat der Bilder (Kat.), Centre Pompidou Paris und Schirn Kunsthalle Frankfurt, München u. a. 2017, S. 56 – 56.

16 Vgl. Speidel 2017, S. 61.

17 Vgl. René Magritte, Über die Titel, in: Ders., Sämtliche Schriften, München 1981b, S. 207 – 213.

18 Magritte 1981b, S. 211.

19 Lautréamont, Die Gesänge des Maldoror, Reinbek bei Hamburg 2004, S. 223.

20 Vgl. Reinhard Spieler, Eine Einführung, in: Reinhard Spieler/Uwe Appelbe, Gegen jede Vernunft. Surrealismus Paris – Prag (Kat.), Wilhelm-Hack-Museum und Kunstverein Ludwigshafen am Rhein, Stuttgart 2009, S. 226 – 232.

21 In der deutschen Übersetzung von Butors Magritte-Buch wird der Werktitel nicht mit „Der Verrat der Bilder“, sondern mit „Der Betrug der Bilder“ übersetzt.

22 Man denke etwa an den Wettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasios, siehe dazu: Plinius, Naturalis historia 35, 65 (Plinius 1978, S. 55).

23 Vgl. Georges Roque, Des images qui font penser ou dépenser, in: Centre Pompidou (Hg.), Art et Pub (Kat.), Paris 1990, S. 372 – 393; Jacques Meuris, Magritte, Köln 1998, S. 193 – 209.

24 Ralf Schiebler, Die Kunsttheorie René Magrittes, München/Wien 1981, S. 25.

25 René Magritte, Die Lebenslinie, in: Ders., Sämtliche Schriften, München 1981c, S. 78 – 96, hier S. 84.

26 Schiebler 1981, S. 25.

27 Vgl. Michel Foucault, Dies ist keine Pfeife, München 1997. Obwohl Foucault dem Wort „Kalligramm“ eine tausendjährige Tradition zuschreibt, ist das Wort jüngeren Datums. Es ist vom Wort „Kalligrafie“ abgeleitet – ähnlich wie das Wort „Fotogramm“ bei Man Ray auf das Wort „Fotografie“ zurückgeht – und führt bildhafte Elemente in die Schönschreibkunst ein. Vgl. Regine Prange, Der Verrat der Bilder. Foucault über Magritte, Freiburg im Breisgau 2001, S. 49.

28 Vgl. Michael Oppitz, Adler Pfeife Urinoir, in: Interfunktionen 9, Köln 1972, S. 177 – 180, hier S. 178.

29 Vgl. Roland Barthes, Der Tod des Autors (1968), in: Uwe Wirth (Hg.), Performanz, Frankfurt am Main 2002, S. 104 – 110.

30 Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After. Collected Writings, 1966 – 1990, Cambridge 1991.

31 In dieser Ausstellung integrierte Kosuth 17 Werke von Magritte und lehnte seine Rauminstallationen an Magrittes Bildästhetik an, indem er die ausgestellten Werke mit biomorphen Sprachwolken kombinierte. Die darauf lesbaren Begriffe entnahm er Michel Foucaults Essay „Ceci n’est pas une pipe“ (1973). Vgl. Pia Müller-Tamm, Joseph Kosuth. Das Wesen der Rhetorik liegt in der Allegorie, in: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Hg.), René Magritte. Die Kunst der Konversation (Kat.), München u. a. 1996, S. 213 – 216.

32 Anna Meseure, in other words. Wort und Schrift in Bildern, in: Museum am Ostwall Dortmund (Hg.), Other Words. Wort und Schrift in Bildern (Kat.), Stuttgart 1989, S. 14.

33 Magritte 1981a, S. 43.

34 Vgl. Kosuth 1991; Joseph Kosuth, Eine grammatische Bemerkung, Ostfildern-Ruit 1993.

35 Sabine Dorothee Lehner, After Magritte, in: Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung (Hg.), René Magritte (Kat.), München 1987, S. 49 – 64, hier S. 51.

36 Gerade in den 1960er Jahren traten alltägliche Objekte beispielsweise in der Pop Art oder der Arte Povera auf und die Etablierung der Fotografie als künstlerisches Medium lässt sich mit den verschiedenen Gründungen von musealen Fotografieabteilungen belegen. Vgl. z.B. Wolfgang Kemp: Geschichte der Fotografie. Von Daguerre bis Gursky, München 2011, S. 90 – 91.

37 Vgl. Joseph Kosuth, Intension(s) (1996), in: Alexander Alberro/Blake Stimson (Hg.), Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings, Cambridge u. a. 2011, S. 466, Fußnote 2. Vgl. dazu auch Thomas Dreher, Konzeptuelle Kunst in Amerika und England zwischen 1963 und 1976, Frankfurt am Main 1992, S. 29.

38 Alexander Streitberger, Ausdruck – Modell – Diskurs. Sprachreflexion in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin 2004, S. 188.

39 Kosuth 1991, S. 30.

40 Kosuth 2011, S. 466, Fußnote 2.

41 „I like that the work itself was something other than simply what you saw.“ Art as Idea as Idea: Kosuth im Interview mit Jeanne Siegel, in: Kosuth 1991, S. 50.

42 Henry Keazor, Der menschenleere Tatort. Zu René Magrittes „Mann mit der Zeitung“, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, Band 4, 1994, S. 570 – 576, hier: S. 576.

43 Vgl. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main 1989.

44 Vgl. Pia Müller-Tamm, Joseph Kosuth. Das Wesen der Rhetorik liegt in der Allegorie, in: René Magritte. Die Kunst der Konversation, AK Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, München u. a. 1996, S. 213–216, hier S. 213.

45 Schlachtpunk: Malerei der Achtziger Jahre. Werke aus der Dauerleihgabe Sammlung Tiefe Blicke im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, Darmstadt 2012, S. 24 f.; Angelika Taschen/Burkhard Riemschneider (Hg.), Kippenberger, Köln u. a. 2003, S. 56 – 59; Fritz Emslander, Martin Kippenberger. Kein Capri bei Nacht, in: Johannes Bilstein/Matthias Winzen (Hg.), Ich bin mein Auto. Die maschinalen Ebenbilder des Menschen (Kat.), Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Köln 2001, S. 71.

46 Vgl. Stephan Schmidt-Wulffen, Alles in allem – Panorama „wilder“ Malerei, in: Bundesministerium der Verteidigung (Hg.), KUNST AM BAU. Graphik – Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz und Standortverwaltung Unna, ohne Ort und Jahr, S. 26, URL: http://www.fib-bund.de/Inhalt/Dokumentationen/KunstamBau/dokumentation_kunst_band4.pdf [04.05.2016].

47 Vgl. Stefan Hartmann, Martin Kippenberger und die Kunst der Persiflage, Berlin 2013.

48 Hartmann 2013, S. 84ff.

49 Manfred Hermes, Martin Kippenberger, hg. von Friedrich Christian Flick Collection, Köln 2005, S. 22.

50 Picasso vollenden. Martin Kippenberger im Gespräch mit Daniel Baumann (1996), in: Tate Modern London; K21 Düsseldorf (Hg.), Martin Kippenberger. einer von Euch, unter Euch, mit Euch (Kat.), Ostfildern 2006, S. 59 – 65, hier S. 65.

51 Unter anderem auf der Einladungskarte Kein Capri bei Nacht mit Albert Oehlen, Galerie Tanja Grunert, Stuttgart 1982; auf dem Katalogumschlag „Wer diesen Katalog nicht gut findet, muss sofort zum Arzt“, Galerie Max Hertzler, Stuttgart 1983; auf einer Fotografie im Katalog „Abschied vom Jugendbonus!“, München 1983; als Objektkunst in Capri bei Nacht, 1982, gemeinsam mit Albert Oehlen; in den Gemälden Vorgänger von Capri 1982/83 und Der Vater von Capri 1982; und in der Serie 5 Capri bei Nacht 1981/82. Vgl. Angelika Taschen/Burkhard Riemschneider (Hg.), Kippenberger, Köln u. a. 2003, S. 56 – 59.

52 Vgl. Taschen 2003, S. 56–59.

53 Lisa Ortner-Kreil, Am Ende des Alphabets. Sprache als Medium bei Martin Kippenberger, in: Lisa Ortner-Kreil/Ingried Brugger (Hg.), Martin Kippenberger. XYZ (Kat.), Kunstforum Wien, Köln 2016, S. 12 – 35, hier S. 13.