Mit dem Beginn der dOCUMENTA (13) startet auch die mediale Dokumentation der Weltkunstausstellung, ihrer Ausstellungsräume und einzelner dort präsentierter Werke. Manche der fotografischen Reproduktionen werden die spätere Sicht auf die Originalwerke entscheidend mitbestimmen, denn nach dem Ende der Laufzeit der Ausstellung werden die Werke wieder abgebaut und damit ihres intendierten Kontextes beraubt. Das Ausstellungsfoto wird so zum kunstwissenschaftlich relevanten Dokument des Werkes. Dies gilt bei auf den Raum bezogenen Kunstwerken ungleich mehr, da sie ihrem Wesen nach nicht transportabel sind und durch den Abbau ihr notwendiges Bezugssystem verlieren.

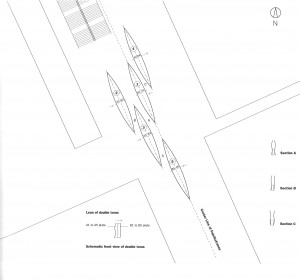

Dass dem so ist, zeigt prominent die Dokumentations- und Präsentationsgeschichte der documenta Bilder A, B und C von Ernst Wilhelm Nay: drei abstrakt-expressionistische Ölbilder mit figurativen Anleihen. Sie wurden auf Anregung Arnold Bodes, Begründer der Weltkunstausstellung und Kurator der documenta III, speziell für einen korridorialen, von beiden Seiten betretbaren Raum gemalt und dort hintereinander schräg an der Decke installiert. Unter dem Titel „Bild und Skulptur im Raum“ wollte Bode Rauminszenierungen schaffen, welche im bewussten Kontrast zu den gewöhnlichen musealen Seherfahrungen stehen. Er wollte dem Bild seinen Raum zurückgeben:

Wir haben eine Entwicklung durchlebt, die das Kunstwerk aus seinen geistigen, und das heißt gesellschaftlichen und architektonischen Zusammenhängen, aus den Kirchen und Palästen herausgelöst hat und die es zu dem Inhalt des Museums alter Form hat werden lassen […]. Daher versuchen wir nun, Räume zu schaffen und Raumbezüge herzustellen, in denen Bilder und Plastiken sich entfalten können, in denen sie sich nach Farbe und Form, nach Stimmung und Strahlkraft steigern und verströmen.[1]

Nach dem Ende der documenta III wurden die Bilder Nays bei verschiedenen Ausstellungen gezeigt: 1964 im Frankfurter Kunstverein und im Karlsruher Kunstverein, 1980 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg und 1998 bei einer Nay-Retrospektive im Stedelijk Museum in Amsterdam. Allerdings jeweils in einem neuen räumlichen Kontext. Seit 2001 hängen sie nun als Dauerleihgaben im Pressesaal des Bundeskanzleramtes in Berlin. Plan an der Wand und nicht wie ursprünglich intendiert an der Decke.

Abb. 1: Ernst Wilhelm Nay, documenta Bilder A, B und C, 1964, Ansicht des Ausstellungsraumes vom Eingang aus.

Begibt man sich auf die Suche nach fotografischen Dokumentationen der Hängung von 1964 stößt man immer wieder auf ein und dieselbe Schwarz-Weiß Aufnahme (Abb. 1). Die Fotografie stammt von Günther Becker, einem Bildreporter aus Kassel, und wurde nach dem Abbau des Werkes vielfach publiziert.[2] Sie zeigt eine Aufnahme des Raums mit den drei schräg an der Decke hängenden Bildern. Ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind die in Ausstellungsfotografien obligatorischen BetrachterInnen. Zwei nach oben blickende Personen am rechten Rand des Fotos, welche durch ihre Blicke die Aufmerksamkeit auf das Kunstwerk lenken. Zudem legen sie den Maßstab des Raumes fest, nur durch ihre Anwesenheit wird ein Gefühl für die reale Höhe des Raumes fotografisch vermittelbar. Da keine Raumpläne der damaligen Installation existieren, wurde diese Fotografie zur entscheidenden Grundlage einer Rekonstruktion der Originalhängung, die 2009 in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt im Rahmen der Ausstellung E. W. Nay – Bilder der 1960er Jahre unternommen wurde. Allerdings entsprach beim Nachbau der Abstand zwischen den Bildern nicht dem von 1964 – eventuell eine Folge des visuellen Eindrucks der Fotografie. Taucht im Diskurs eines Werkes immer wieder eine ganz bestimmte Reproduktion auf, beeinflusst dieses medial vermittelte Bild den Blick auf das Original. Denn jede Fotografie reproduziert nicht nur ein Objekt, sondern auch eine Sehweise.[3] Bei der Aufnahme von Becker fällt auf, dass sie vom Eingang des Raumes aus genau waagrecht in den Raum blickend aufgenommen wurde. Aus dieser Perspektive schließen sich die drei Einzelwerke zu einem scheinbar einheitlichen Bilderband zusammen. Es scheint, als würde kein Abstand zwischen den einzelnen Bildern existieren. Dieser Blick auf das Werk wird in der Rezeption oft als „ideal“ beschrieben. So schreibt Dirk Schwarze in seinem 2009 erschienen Buch Die Kunst der Inszenierung oder Als Arnold Bode Ernst Wilhelm Nay in den Himmel hob: „Denn nur in dieser Abfolge und in der Schräghängung unter der Decke schließen sie sich zu einer so geschlossenen Einheit zusammen, zu einem fortlaufenden Bilderband, zu einem Farbdreiklang, von dem schon Bode sprach. Deshalb ist die beste Position des Betrachters auch die Stelle, an dem der Bilderraum beginnt.“[4] Doch die Intention des Inszenators Arnold Bode lag auf einer bewegten Betrachtung der Bilder im Durchschreiten des Raumes. In einem Interview mit der Zeitschrift Magazin Kunst beschreibt er die ihm vor Augen stehende mobile Betrachtung der Bilder ausführlich:

„Ich bin der Meinung, dass man die Bilder von Nay, den ich für einen großartigen europäischen Maler halte, nur einzeln betrachten kann. Genau wie man nicht drei Grammophon-Platten gleichzeitig laufen lassen kann, so sollte man die Bilder von Nay nur einzeln sehen oder, wenn es sich um eine Folge von Bildern handelt, eben in der Abfolge. Wir haben versucht, eine solche Abfolge begreiflich zu machen in dem großen Nay-Saal, wo der Besucher erhobenen Hauptes drei große Farbklänge, die von der Decke her über ihn kommen, erleben kann.“[5]

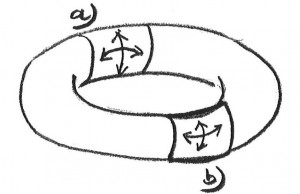

Die Raumaufnahme friert das hier beschriebene dynamische Wahrnehmungserlebnis auf ein Standbild ein. Das auf eine bestimmte Perspektive beschränkte Medium der Ausstellungsfotografie stößt hier an seine Grenzen. Es scheint daher sinnvoll, die Dokumentgrundlage zu erweitern. Bei der Suche nach angemessenem, bewegtem Bildmaterial zeigt sich die filmische Dokumentation einer Durchwanderung des Bilderraums vom Hessischen Rundfunk als kunsthistorisch relevant.[6] Das Material zeigt die beispielhafte Begehung des Raumes durch einen bewegten Rezipienten. Im Vergleich zu der monoperspektivischen Fotografie des Ausstellungsraumes kann der Film die Idee einer bewegten Betrachtung vermitteln. Natürlich gilt auch hier die bereits 1936 von Walter Benjamin formulierte generelle Einschränkung technischer Reproduktionen: „Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet.“[7] Da einzelne Momentaufnahmen aus der Dokumentation wiederum der Aspekte Bewegung und Zeitlichkeit entbehren würden, soll hier stattdessen in einer Art Erlebnisbericht der fiktive Parcours[8] durch die Ausstellung beschrieben werden:

Als BesucherIn der documenta III betritt man den Nay-Korridor und erblickt an der Decke die drei Bilder. Man wird sogleich an sakrale Wahrnehmungserfahrungen erinnert, da die Bilder den Blick nach oben verlangen, eine Wahrnehmungshaltung, die man aus der Betrachtung von Deckengemälden in Kirchen, nicht aber aus der musealen Erfahrung gewöhnt ist. Auch die langgestreckte Architektur des Raumes erinnert schon durch ihre Form an das Langhaus einer Kirche. Die am Eingang positionierte Sitzbank verstärkt zusätzlich die sakrale Anmutung der Rezeptionssituation. Steht man am Eingang dieses Raumes, nimmt man die drei separaten Tafelbilder als ein sich optisch nach hinten verjüngendes Bilderband wahr. Dieses ist nur minimal, durch die aufgrund der Schräghängung entstandenen Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Bildern, unterbrochen. Doch der Eindruck, ein zusammenhängendes Werk vor sich zu haben, entsteht nicht nur durch die Installation des Werkes. Nay schafft farbliche Anschlüsse zwischen den Ober- und Unterkanten der Bilder, welche die einheitliche Rezeption innerbildlich stützen. Zunächst wird das erste Bild, documenta Bild B (Blau-Rot-Gelb), die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es liegt den RezipientInnen räumlich am nächsten und schafft mit seinem naturalistisch und prominent platzierten Augenpaar in der oberen linken Ecke einen Einstieg in das Werk. Durch seine geneigte Installation an der Decke verlangt es einen Blick von zirka 45° schräg nach oben. Die Schrägansicht hat ihrem Wesen nach etwas Schwebendes, da in diesem Betrachtungswinkel die Richtungsvektoren von BetrachterIn und Bild weder deckungsgleich noch diametral verschieden sind.[9] Das Bild steht so zwar noch in direkter Beziehung zu den BetrachterInnen, es folgt jedoch bereits seinen eigenen räumlichen Gesetzmäßigkeiten. Dies ist vor allem für die figurativen Augenelemente von Bedeutung. Die Augen schweben hoch über dem Kopf der RezipientInnen an der Decke und neigen sich diesen doch explizit zu. Aus einer privilegierten Position heraus blicken die Augen auf die BetrachterInnen nieder und erzeugen so das Gefühl, beobachtet zu werden. Auch ihre zahlenmäßige Überdominanz lässt an eine Situation der Überwachung denken. Politisch ausgelegt könnten die Augen staatliche Überwachungsorgane symbolisieren und wurden auch vielfach so gedeutet.[10] Dass Nay selbst diese politische Sprechabsicht hatte, ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich, für Nay stellte das Auge ein „Kürzel von Mensch“[11] dar. In einem Katalogbeitrag zu einer Aquarell-Ausstellung äußerte Nay sich wie folgt: „von selbst emaniert das autonome artistische System meiner Kunst tiefgründige Zeichen, den Kreis, das Auge und andere, es verbindet sich darin die Größe des autonomen Menschen mit der Kleinheit des Universums.“[12] Und auch die Titel anderer von Nay gemalter Augenbilder, Die Nacht (1963), Traum (1963), Himmelsrichtung (1963), Quell (1964), Meteor (1964), Das Licht (1964)[13] verweisen auf eine kosmische Deutung im Sinne einer Verbindung von Mensch und Universum. Es ist zu vermuten, dass die schrägansichtige Präsentation der Bilder die Bedeutungsdimension des Beobachtetwerdens verstärkt, während bei an der Wand installierten Augenbildern die Reflexion des eigenen Sehens stärker auf die RezipientInnen wirkt.

Damit vom Eingang aus alle drei Bilder zu sehen sind, sind sie in absteigender Höhe an der Decke installiert. Eine Rezeption von dieser Position aus würde daher, wie bereits beschrieben, mit einem Blick von zirka 45° schräg nach oben auf das erste Bild beginnen und dann mit einem nur noch leicht nach oben gerichteten Blick beim letzten Bild enden. Die Schräghängung hat daher den optischen Effekt, dass – anders als bei drei plan hintereinander installierten quadri riportati – die sukzessive Entdeckung der Bilder ohne die Bewegung des ganzen Körpers, nur durch eine leichte Kopfbewegung erfolgen kann. Drei auf eine untersichtige Betrachtung ausgelegte Deckenbilder müssten im Unterwandern mit senkrechtem Blick nach oben rezipiert werden. Die schrägansichtig installierten documenta Bilder A, B und C können mit einer Kopfbewegung von oben nach unten vom Eingang aus betrachtet werden. Daraus lässt sich jedoch kein „idealer“ Standpunkt am Eingang des Raumes ableiten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass bewusst zunächst ein einheitlicher optischer Eindruck geschaffen wird, der sich beim Gang durch den Raum auflöst und zu einer neuen Wahrnehmung verschiebt. Durch verschiedene Aktivierungsstrategien wird die Bewegung des eigenen Körpers durch den Raum angeregt. Zum einen ist der korridoriale Aufbau des Raumes mit den Zugängen an beiden Seiten auf Durchschreitung angelegt. Zum anderen entsteht durch die optische Verjüngung nach hinten eine Art Sogwirkung in den Raum hinein. Und obwohl alle drei Bilder vom Eingang aus fast vollständig sichtbar sind, regt die mehrteilige Struktur des Werkes doch dazu an, sich sukzessive körperlich zu nähern. Wir folgen daher den gegebenen Impulsen und bewegen unseren Körper in den Raum hinein. Dadurch aber geht der Eindruck der Einheitlichkeit des Bildbandes verloren. Die räumlich gestaffelt installierten Bilder trennen sich im Durchschreiten voneinander und werden zu schräg hintereinander befestigten Einzelwerken. Es wird deutlich, dass die Bilder nicht wie von der Position am Eingang aus vermutet, bündig aneinandergereiht sind, sondern ein deutlicher Abstand zwischen den einzelnen Werken existiert. Würde man ein Papiertheater betreten, würde sich ein ähnlicher Effekt einstellen: Beim Betreten würde es seine einzelnen, räumlich voneinander getrennten Ebenen preisgeben. Durch ihre Raumstaffelung bekommen die Bilder skulpturalen Charakter: Sie ragen in den Betrachterraum hinein. Betrachterraum und Bildraum sind somit nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden. Die RezipientInnen befinden sich, indem sie den Raum betreten, im Bildraum selbst. Ein distanziertes und kontemplatives Betrachten ist daher nicht mehr möglich, vielmehr verlangt der Bilderraum eine aktive Bewegung durch den Raum, was auch einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung des Werkes zur Folge hat. Wie die Bewegung durch den Korridor verläuft, ist individuell verschieden. Bevorzugte Standpunkte sucht man vergeblich. Da die Bilder keiner Perspektivausrichtung folgen und die Augenpaare rotierend über das gesamte Bildfeld verteilt sind, kann man eher vom Ideal der bewegten Rezeption sprechen. Vermutlich würden „ideale“ RezipientInnen sich den Bildern zunächst sukzessive, also Bild für Bild, nähern. Dabei erfolgt eine räumliche Annäherung an die Leinwand, da die Bilder, wie bereits beschrieben, in abnehmender Höhe installiert sind. Während die hoch über einem schwebenden Augenpaare von documenta Bild B (Blau-Rot-Gelb) noch auf einen hinunter blicken, befinden sich die Augen auf dem documenta Bild A (Rot-Grün) nur noch in geringer Höhe über den BetrachterInnen. Das Bild sucht ein annähernd senkrechtes Gegenüber und ist somit weniger Deckengemälde als schräg installiertes Wandbild. Mit der Bewegung in den Raum hinein findet daher eine körperliche Annährung an das Bild statt, die eine Veränderung der Beziehung zwischen Bild und RezipientIn bewirkt. Das erste Bild verkörpert das von den BetrachterInnen verschiedene, sich in einer anderen Sphäre befindliche. Das letzte hingegen sucht ein sich dialogisch positionierendes Gegenüber. Das dritte Bild, documenta Bild A, bleibt während der Bewegung durch den Raum dauerhaft sichtbar, documenta Bild B und C verschwinden dagegen sukzessive aus dem Sichtfeld der BetrachterInnen. Wir haben es daher mit einer raffinierten Vermischung von Über-Kopf- und Frontal-Rezeption zu tun, die simultan Aspekte von Dauer und Sukzessivität besitzt. Durch seine dauerhafte Sichtbarkeit nimmt das letzte Bild, documenta Bild A (Rot-Grün), bei bewegter Rezeption eine hervorragende Stellung ein. Es ist Ende und Höhepunkt des Bilderbandes. Nay hat das Bild durch seine gesteigerte Bewegtheit innerbildlich als ästhetischen Schlussakkord konzipiert, in der bewegten Betrachtung wird die hervorgehobene Stellung jedoch auch prozessual erfahrbar gemacht.

Die hier beschriebene ästhetische Erfahrung ist geprägt von sich vollziehenden Perspektivverschiebungen. Das Werk entfaltet seinen Bedeutungsgehalt nur, wenn die BetrachterInnen sich in ihm bewegen. Die lediglich eine Perspektive repräsentierende Ausstellungsfotografie unterdrückt dieses polyperspektivische Potenzial des Werkes. Trotzdem scheint es eher Glücksfall denn die Regel zu sein, dass zu diesem speziellen Bilderraum auch bewegtes Bildmaterial existiert. Und auch heute, in einer Zeit des allgegenwärtigen Aufzeichnens und Verbreitens bewegter Bilder via Smartphone, Internet und Ähnlichem, scheint eine überindividuell verwertbare Dokumentation mobiler Wahrnehmungserlebnisse nicht selbstverständlich. So bleibt beispielsweise der Versuch, eine filmische Dokumentation der Begehung der Rekonstruktion von 2009 zu sichten, erfolglos. Es muss also die audiovisuelle Dokumentation von Ausstellungssituationen in größerem Umfang vorgenommen werden, damit es auch nach Ausstellungsende möglich bleibt, deren mobile Betrachtung nachzuvollziehen und so „einiges von dem wahren künstlerischen Leben solcher [Werke] einzufangen.“[14]

[1] documenta III (Hg.), documenta III – Malerei und Skulptur (Kat.), Köln 1964, S. 19.

[2] Unter anderem in: Dirk Schwarze, Die Kunst der Inszenierung oder Als Arnold Bode Ernst Wilhelm Nay in den Himmel hob, Berlin 2009, Umschlagmotiv und S. 28; Kunsthalle Schirn (Hg.), E. W. Nay. Bilder der 1960er Jahre (Kat.), München 2009, S. 26; Werner Haftmann, E. W. Nay, Köln 1991, S. 96; Elisabeth Scheibler-Nay (Hg.), E. W. Nay. Bilder und Dokumente, München 1980, S. 196; Harald Kimpel, documenta. Mythos und Wirklichkeit, Köln 1977, S. 26.

[3] Wolfgang Schöne, Zur Bedeutung der Schrägansicht für die Deckenmalerei des Barock, in: Martin Gosebruch (Hg.), Festschrift Kurt Badt, Berlin 1961, S. 144.

[4] Schwarze 2009, S. 38.

[5] Arnold Bode, Interview mit Alexander Baier, in: Magazin Kunst, Heft 2, 1964, S. 36.

[6] Hessischer Rundfunk, Das inszenierte Bild – Zweiter Bericht von der documenta 3 in Kassel. Dokumentarbericht. Autoren: Reinhard Ruttmann, Kurt Zimmermann. Redaktion: FS – Politik und Gesellschaft. Hessischer Rundfunk, 02.07.1964 (Do), 22.55 h.; 5:44–6:30 min.

[7] Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main 1996, S. 11.

[8] Vgl. hierzu Felix Thürlemann: Vom Bild zum Raum: Beiträge zu einer semiotischen Kunstwissenschaft, Köln 1990, S.139-151.

[9] Siehe dazu Schöne 1961, S. 146: „Wenn wir unser Vorstellungsexperiment nun fortsetzen und das anfangs ins Auge gefaßte altarähnliche Gemälde, das zunächst uns gegenüber und dann senkrecht über uns stand, so anbringen, daß wir in einem Blickwinkel von etwa 45° schräg zu ihm hinaufsehen und seine Bildebene uns um dasselbe Maß zugeneigt ist, dann mischen sich die beschriebenen Phänomene: Die Übereinstimmung der dargestellten Ort- und Richtungsbegriffe mit den unseren bleibt bestehen, doch wirken die anderen Kräfte, die sich bei senkrechter Untersicht voll entfalten, bereits auf sie ein, und zwar nun durchgängig im Sinne der Sublimierung, so daß die veranschaulichten Orts- und Richtungswerte für uns insgesamt etwas Schwebendes bekommen.“

[10] Wolfgang Rothe in Sonntagsblatt, 23.8.1964: „Aus jedem der Bilder, unter denen man hindurchgehen soll, blickt eine Anzahl von Augen auf den Kunstpilger nieder. Die Kommentare reichen vom ‘Auge Gottes’ bis zum allgegenwärtigen ‘Großen Bruder’ aus Orwells pessimistischer Utopie ‘1984′.“

[11] Magdalene Cläsges-Bette, Die Geburt des elementaren Bildes aus dem Geist der Abstraktion, Köln 2001, S. 187. Über die Entwicklung des Augenmotivs bei Ernst Wilhelm Nay siehe auch Werner Haftmann, E. W. Nay, Köln 1991, S. 247–257.

[12] Zitiert nach Cläsges-Bette 2001, S. 187.

[13] Alle hier genannten sechs Augenbilder wurden ebenfalls bei der documenta III präsentiert, allerdings in einer konventionellen Hängung an der Wand in der Abteilung Kabinette im Museum Fridericianum.

[14] Schöne 1961, S. 145.

Quellennachweis: Katrin Kulik, Die Macht der Dokumentation, Reflexion über das Wahrnehmungsdispositiv Ausstellungsfotografie, in: ALL-OVER, Nr. 3, Oktober 2012, URL: http://allover-magazin.com/?p=1084.