Dominique Laleg: Juliane Rebentisch, es scheint, als hält derzeit die Thematik des „Politischen“ Einzug in das Gebiet der Ästhetik. Etwa die Theorien von Jacques Rancière, Nicolas Bourriaud und nicht zuletzt Ihre Arbeit fragen nach dem Verhältnis eines ästhetischen Bereichs der Kunst zur gesellschaftlichen Realität sowie nach dem emanzipatorischen Potenzial ästhetischer Erfahrung. Würden Sie der Beobachtung zustimmen, dass die Ästhetik eine Politisierung erlebt hat, die sich derzeit im aktuellen ästhetischen Diskurs verstärkt bemerkbar macht?

Juliane Rebentisch: Nein, das kann man so nicht sagen – und zwar nicht etwa deshalb, weil derzeit nicht viel über das Verhältnis von Kunst und Politik geredet würde, sondern deshalb, weil die von Ihnen angesprochenen Grundsatzfragen auch schon früher verhandelt worden sind. Die gesamte Disziplin der Ästhetik, die sich ja erst relativ spät, im 18. Jahrhundert, bildet, konstituiert ihren Gegenstandsbereich – „das Ästhetische“ – nicht zuletzt etwa im Blick auf die Frage nach der Rolle des Ästhetischen für die Freiheit des Subjekts.

Die spezifischere Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Gesellschaft steht überdies ausdrücklich auch im Zentrum derjenigen Debatten, die für den aktuellen Kunstdiskurs gemeinhin so etwas wie eine Negativfolie bilden: der Debatten um die Autonomie der Kunst. Heute identifiziert man die Idee der Autonomie der Kunst häufig per se mit einer apolitischen l’art pour l’art-Position und fordert entsprechend den Einzug „des Politischen“ in die am Autonomiegedanken orientierte Ästhetik. Manche mögen sich dabei auch noch besonders revolutionär vorkommen. Man muss allerdings schon sehr viel ausblenden, um die philosophischen Bemühungen um eine Bestimmung der Autonomie der Kunst den Untersuchungen ihrer politischen und gesellschaftlichen Dimension so entgegenzusetzen, dass es aussieht, als schlössen sie einander aus. Denn die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Gesellschaft ist der Autonomiefrage implizit.

Zunächst steht das Nachdenken über die Autonomie der Kunst ja selbst in einem bestimmten historisch-gesellschaftlichen Zusammenhang. Denn mit der Freisetzung der Kunst aus dem Dienst an Kirche und Staat, mit ihrem funktionalen Autonomwerden also, stellt sich das konzeptuelle Problem, wie eigentlich genau begründet werden kann, dass die Kunst durch diesen Prozess nicht überflüssig geworden ist. Zumal sich in diesem Zusammenhang zusätzlich der Verdacht aufdrängt, dass die Kunst unterm Deckmantel ihrer vermeintlichen Freiheit letztlich bloß anderen Herren dient: dem Markt oder der Unterhaltungsindustrie. Um die Autonomie der Kunst gegenüber dieser existenziellen Herausforderung zu verteidigen, muss man erläutern, worin die Spezifik der Kunst, eben ihre Autonomie, gegenüber anderen gesellschaftlichen Subsystemen besteht. Das war die Ausgangsfrage selbst noch für jemanden wie Clement Greenberg, der bekanntermaßen eine formalistische Antwort darauf gegeben hat – aber auch diese Antwort ist eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der Kunst zum Rest der Gesellschaft (bei Greenberg insbesondere: der Kunst zur Unterhaltungsindustrie). Diese Frage steht aber natürlich auch am Anfang, buchstäblich: auf der ersten Seite von Adornos Ästhetischer Theorie; man könnte noch andere Autoren oder Autorinnen nennen. Wie grundlegend die Frage nach dem Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft für die moderne Ästhetik überhaupt ist, sieht man nicht zuletzt daran, dass die heftigsten Diskussionen um das Problem des Realismus kreisten. Hier wurde natürlich nicht nur, wie bei Greenberg, nach der Spezifik der Kunst gegenüber dem Rest der Gesellschaft gefragt, sondern zugleich nach ihrer Funktion für die Gesellschaft. Im Blick auf diese Debatten kann man übrigens auch sehen, dass die Frage, wie das Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft zu denken ist, nicht nur die Frage nach einer Politik, sondern auch die nach einer Ethik und einer Epistemologie der Kunst beinhaltet.

Nun bestehen natürlich bereits im Blick auf die historischen Realismus-Debatten erhebliche Differenzen hinsichtlich der Weise, wie die Protagonisten und Protagonistinnen jeweils Politik, Ethik und Epistemologie der Kunst konzeptualisieren. Dennoch sehe ich einen wichtigen Unterschied zwischen den wie auch immer untereinander zu differenzierenden modernen Positionen, die die Diskussionen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beherrscht haben, und dem seinerseits von sehr unterschiedlichen Positionen bestimmten aktuellen Kunstdiskurs. Mit anderen Worten: Die Spezifik des aktuellen Kunstdiskurses besteht nicht darin, dass er das Nachdenken über das Ästhetische und die Kunst überhaupt in einen gesellschaftlichen Zusammenhang stellt, sondern in der Weise, wie und im Blick auf welche künstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen er das tut.

Dominique Laleg: Eine zentrale Verschiebung in dieser Hinsicht scheint doch zu sein, dass man sich eher interessiert für Verhältnisse zwischen Subjekten und nicht mehr so sehr, wie das in einer traditionellen (kantischen) Konzeption ästhetischer Erfahrung der Fall war, für das Verhältnis zwischen vereinzeltem Subjekt und Objekt.

Juliane Rebentisch: Den Unterschied zwischen aktuellem und modernistischem Kunstdiskurs, von dem ich eben gesprochen habe, würde ich zunächst etwas anders erläutern: Die modernistischen Theorien sind nämlich, bei aller Unterschiedlichkeit, geprägt von der Idee eines in sich geschlossenen Werks. Dadurch sind sie alle spätestens Mitte der 1960er Jahre im Zuge der künstlerischen Entwicklungen zu offenen, hybriden Werkformen, in eine Krise geraten – und mit ihnen ihre jeweiligen Bestimmungen ästhetischer Autonomie. So erscheint Greenbergs Ästhetik medialer Reinheit angesichts intermedialer Vermischungen obsolet. Aber auch die anderen, die explizit gesellschaftskritischen modernen Ästhetiken überleben diese Schwelle nicht (jedenfalls nicht ohne entscheidende Modifikationen): So hing etwa der sozialistische Realismus von Lukács, der die Kunst auf eine modellhafte Repräsentation von Welt verpflichten wollte, ebenso am Werkbegriff wie Adornos Ästhetik. Der eine, Lukács, braucht das in sich geschlossene Werk, weil das Modell von dem abgrenzbar sein muss, wovon es Modell zu sein behauptet: der empirischen Wirklichkeit; der andere, Adorno, braucht die Distanz des in sich stimmigen Werks zur übrigen Realität, weil er die Kunst zum Statthalter einer an ihr, wenn auch nur gebrochen zu erfahrenden Versöhnung macht, die ihm im beschädigten Leben, in einer grundlegend unversöhnten Gesellschaft nicht mehr erreichbar scheint. Man hat freilich auch gut begründete Einwände gegen die Geschichtsphilosophien erhoben, die im Hintergrund dieser Ansätze stehen. Jedenfalls aber werden all diese unterschiedlichen Werkästhetiken offensichtlich auch durch Entwicklungen in der Kunst herausgefordert, die sich dezidiert gegen das geschlossene Kunstwerk kehren und die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst, Kunst und Leben gezielt destabilisieren. Es ist diese Situation – die Krise des Werkbegriffs – auf die die aktuellen ästhetischen Theorien reagieren. Aber natürlich fallen die Reaktionen auf diese Krise unterschiedlich aus.

So sieht meine theoretische Antwort auf diese Situation sehr anders aus als die partizipationsästhetische von Nicolas Bourriaud, auf die Sie wohl mit Ihrer Beobachtung anspielen. Der Unterschied besteht in der Stellung zur Autonomiefrage. Ich gehe davon aus, dass die Frage nach der Differenz von Kunst und Nichtkunst (also die Frage nach der Spezifik oder Autonomie der Kunst im Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Subsystemen) im Blick auf die offenen Werkformen, die an dieser Grenze operieren, nicht etwa überflüssig wird, sondern dass sie grundsätzlich anders gedacht werden muss. Die Differenz von Kunst und Nichtkunst sollte nicht als die Grenze zwischen einem in sich geschlossenen Werk und seinem Außen objektiviert werden, vielmehr denke ich, dass man sie an der spezifischen Erfahrung festmachen sollte, die die Kunst ermöglicht (und die sich vom Erlebnis der Unterhaltung, aber auch von den Erfahrungen, die man erkennend oder handelnd machen kann, unterscheidet). Damit stehe ich übrigens nicht alleine. In der deutschen philosophischen Diskussion nach 1970 gibt es ja eine regelrechte Wende von der Werk- zur Erfahrungsästhetik. Und in diesem Zusammenhang ist man durchaus, wenn auch kritisch, auf Kant zurückgegangen, um zu erklären, in welcher Hinsicht im Blick auf die Kunst nach 1960 von Kunst geredet werden kann, was ihre ästhetische Qualität ist. Dabei ging es auch darum, die Kunst nicht mehr heteronom mit geschichtsphilosophischen Gehalten zu überformen, sondern strikt in ihrer Wirkung zu erfassen. Man sah also gerade in den offenen Werkformen eine Provokation, eine Chance zum begrifflichen Neuanfang – wobei der Einsatz ein systematischer, nicht bloß historischer ist: Die offenen Kunstwerke provozieren ein solches Umdenken im ästhetischen Diskurs, dass dadurch nun auch die älteren, traditionelleren Werke in einem angemesseneren Licht erscheinen. Die Tendenz zur Entgrenzung der Werke entsteht dann nicht aus irgendwie externen, zum Beispiel „politischen“ Gründen, und sie richtet sich auch nicht gegen „das“ Ästhetische überhaupt, vielmehr wendet sie sich lediglich gegen ein verkürztes Verständnis des Ästhetischen, wie es sich auf unterschiedliche Weise in den modernistischen Werkästhetiken manifestiert. Die Tendenz zur Entgrenzung der Werke wird dann so verstanden, dass sie im Namen eines anderen, eines besseren Begriffs des Ästhetischen erfolgt. Ethik und Politik der Kunst hängen nach dieser Deutung aufs Engste mit ihrer Epistemologie zusammen: Das ethisch-politische Potenzial der ästhetischen Erfahrung besteht nicht zuletzt darin, dass sie ein unmittelbares Verstehen ebenso aussetzen wie das tatsächliche Handeln, und zwar zugunsten einer reflexiven Vergegenwärtigung der kulturellen und sozialen Horizonte, in die unser Verstehen und unser Handeln normalerweise eingelassen sind. „Politisch“ ist die Kunst dann in keinem direkten Sinne, sondern eher indirekt oder potenziell – und zwar aufgrund der Struktur der reflexiven Erfahrung, die sie ermöglicht.

Man kann leicht sehen, dass ein solcher Ansatz dem von Bourriaud diametral entgegengesetzt ist. Zwar reagiert auch Bourriaud auf die Krise des modernistischen Autonomiebegriffs, aber er ist überhaupt nicht mehr an dessen Reformulierung interessiert. Statt die Kunst vom Leben abzuheben, wie das in einigen Teilen der modernistischen Kunsttheorie ja tatsächlich der Fall war, soll die Kunst nun direkt zum Medium dessen gemacht werden, was hier und jetzt politisch möglich ist. Sie soll keine ganz anderen Welten mehr anzeigen, sondern dazu beitragen, die gegebene Welt „auf bessere Weise zu bewohnen“. Bei Bourriaud heißt dies näher: Kunst soll zum Medium der Herstellung von Gemeinschaft werden – also Verhältnisse, Relationen zwischen Subjekten herstellen. Dabei wird die Herstellung unmittelbarer Intersubjektivität durchaus als kritische Intervention in eine Welt gedeutet, die durch korrupte Kommunikationsstrukturen und Vereinzelung gekennzeichnet sein soll. Kunst soll also Sozialintegration leisten; womit zugleich ihre ethisch-politische Funktion sichergestellt wäre. Allerdings kann man gegen diese Konzeption vieles einwenden.

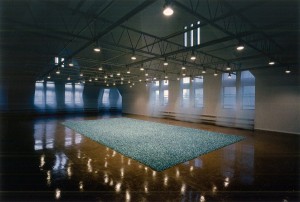

Erstens ist Bourriauds Entwurf erschreckend blind für die institutionellen Voraussetzungen seiner relationalen Ästhetik. Da wird Kunst mit revolutionärem Gestus zum Mittel sozialer Integration gemacht, ohne hinreichend zu bedenken, in welchem Rahmen diese stattfindet: nämlich im geschützten Raum der Kunstwelt – wodurch denn auch prompt die alte Differenz zwischen Kunst und Leben (idealer Kunstpraxis und unidealer Wirklichkeit), die man „politisch“ überwunden zu haben glaubt, wieder eingezogen wird: Jetzt aber nicht mehr als die Differenz des Ästhetischen zum Nichtästhetischen, sondern als soziale Differenz – zwischen der Inszenierung sozialer Verhältnisse in den Kunstinstitutionen und den desintegrierten Verhältnissen draußen liegt der Abstand des Privilegs. Zweitens ist natürlich nichts unpolitischer als das Lob der Gemeinschaft, ohne nach deren je spezifischer Qualität zu fragen; schlimmer noch: Das unpolitisch generalisierte Lob der Gemeinschaft birgt selbst ein politisches Problem. Gerade aus demokratietheoretischer Perspektive muss man doch sagen, dass demokratische Politik nicht zuletzt dort statthat, wo sie sich selbst spaltet, wo also Gemeinschaften (in ihrer jeweiligen politischen Gestalt) durch ihr Anderes politisch infrage gestellt werden. Schließlich, drittens, verkennt Bourriauds Programm die Pointe der Arbeiten, die es für sich reklamiert. Schaut man mal näher hin auf die Arbeiten von Rirkrit Tiravanija oder auch von Felix Gonzalez-Torres, den paradigmatischen Künstlern für die relationale Ästhetik, so geht es hier nicht um direkte Partizipation – weder um die Teilnahme am Sozialen noch um die am Werk –, sondern um die Problematisierung oder Thematisierung von Partizipation oder Teilnahme. Ich finde die Arbeiten nicht allzu stark, aber man muss doch sagen, dass sich Tiravanijas Suppen-Aktionen ebenso wenig darin erschöpfen, dass die Kunstwelt gemeinsam eine Suppe löffelt, wie Gonzalez-Torres’ Bonbon-Installation Lover Boys etwa (das ist mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang) darin aufgeht, dass wir uns ein Bonbon mitnehmen können. Wenn dem so wäre, wären die Arbeiten tatsächlich von einer nachgerade unfassbaren Trivialität und Dürftigkeit – sowohl in politischer wie in ästhetischer Hinsicht. Bei Tiravanija geht es aber offenkundig nicht zuletzt um die soziale Struktur der sich konkret versammelnden Kunstwelt, sie wird sich selbst zum Gegenstand (welche Positionen werden eingenommen – konkret im Raum und im übertragenen Sinne?); und es geht natürlich zugleich darum, die faktische Partikularität einer sich als universal setzenden westlichen Kunstwelt anhand des von ihr Ausgeschlossenen sichtbar zu machen: Es wird Pad Thai gereicht. Wovon sind wir also unter diesen Bedingungen Teil? Und wie nehmen wir teil? Gonzalez-Torres unterläuft noch deutlicher als Tiravanija den vordergründigen Impuls zum Mitmachen: Wenn er BetrachterInnen dazu einlädt, sich einen Bonbon aus seiner Installation Lover Boys zu nehmen, dann ist diese Einladung im Kontext der verstörenden Information zu sehen, dass das (immer wieder aufgefüllte) Gewicht der Bonbon-Installation dem des Künstlers und seines Liebhabers entspricht (die beide inzwischen an AIDS verstorben sind). Ob man sich einen Bonbon nimmt oder nicht, ist dann für die Wirkung der Arbeit sekundär, würde ich sagen. In beiden Fällen wird die unmittelbar praktische Bedeutung von Partizipation gerade unterlaufen – und zwar zugunsten der reflexiven Logik des Ästhetischen, deren ethisch-politisches Potenzial ich oben verteidigt habe.

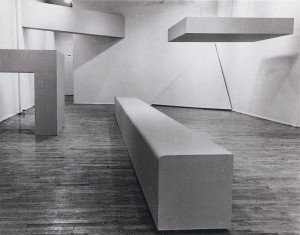

Installationsansicht, Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Loverboy) / Untitled (Revenge), The Renaissance Society at the University Chicago, 1994.

Hier geht es ebenfalls um Intersubjektivität, allerdings nicht im Sinne der Herstellung einer konkreten, zumeist ebenso zufälligen wie sozial homogenen „Gemeinschaft“, die an einem Kunstevent teilnimmt, sondern im Sinne der reflexiven Thematisierung jener intersubjektiv geteilten Praxis, die uns immer schon bestimmt. Dass eine solche Reflexion auf die sozialen Konventionen, die unsere Praxis prägen, dezidiert individuell erfolgt – jeder und jede ist mit ihr alleine, und zwar gerade in Situationen, die das Soziale zum Thema machen – steht dann gerade nicht im Gegensatz zu ihrem politischen Potenzial. Ich gehöre also nicht zu denen, die das Konzept der ästhetischen Erfahrung für obsolet erklären, um „Partizipation“ an seine Stelle zu setzen. Und ich glaube auch nicht, dass dies die einzige Weise ist oder sein sollte, wie man Politik und Ästhetik heute zusammendenkt.

Dominique Laleg: Sie sprechen davon, dass sich die ästhetische Erfahrung und die dadurch ermöglichte Reflexion individuell ereignen. Ist nach Ihrem Verständnis das Subjekt mit dieser Erfahrung und Reflexion zunächst also immer allein? Besteht so gesehen gar keine Möglichkeit, dass die Grenze der Subjektivität in der ästhetischen Erfahrung überschritten werden kann und diese selbst in einem gewissen Sinn kollektiv wird?

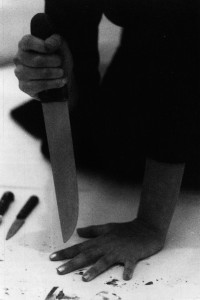

Juliane Rebentisch: Ich meine in der Tat, dass man, wenn man eine ästhetische Erfahrung macht, im übertragenen Sinn allein mit dem Werk ist, auch wenn man sich faktisch mit anderen im Raum befindet. Die ästhetische Erfahrung verweist die Erfahrenden an sich selbst zurück. Das wird wiederum gerade bei offenen Kunstwerken deutlich – zum Beispiel in performativen Situationen, die weder die traditionelle Trennung von Bühne und Zuschauerraum kennen noch die ontologische von realer und fiktionaler Welt. Gerade weil meine Bewegungen, auch meine Stellung zu anderen, für die Situation, für das Geschehen selbst relevant werden, bin ich immer auch auf mich zurückgeworfen. Performances, die es den Zuschauern und Zuschauerinnen überlassen zu entscheiden, wann die Situation „kein Spiel“ mehr ist und abgebrochen werden sollte, dramatisieren das. Denken Sie an Performances von Yoko Ono, von Christoph Schlingensief oder auch von Santiago Sierra oder Marina Abramović. Wenn ich beispielsweise in eine Schmerzensperformance von Marina Abramović aus moralischen Gründen interveniere, beende ich zugleich – in gewisser Hinsicht gewaltsam – die Performance, negiere ich die künstlerische Produktion. Ebenso aber wird man dem Geschehen nicht gerecht, wenn man sich darauf zurückzieht, dass es sich „nur“ um Kunst handelt, die rein formal – im Blick auf ihr Gemachtsein, ihr Verhältnis zur Geschichte der Performancekunst et cetera – zu betrachten wäre. Worum es bei solchen Produktionen geht, ist offenbar gerade die Erzeugung einer Spannung zwischen diesen beiden Einstellungen – der moralischen und der formalistischen –, durch die sich die unhinterfragte Sicherheit der Zuschauerposition zersetzen muss. Allerdings wird in solchen Formen zeitgenössischer Performancekunst lediglich ein grelles Licht auf eine Paradoxie geworfen, die, worauf Alexander García Düttmann in seinem Buch über die Teilnahme an Kunst aufmerksam gemacht hat, für sehr viele Formen der Kunstbetrachtung konstitutiv ist: dass Kunst ein Moment des unmittelbaren Glaubens an die von ihr eröffnete Welt ebenso fordert wie eine diesen Glauben brechende Aufmerksamkeit für ihre Vermitteltheit als Kunst. Kunst ereignet sich dann, sofern die paradoxe Einheit dieser beiden Seiten anerkannt, und das heißt: deren Spannung ausgetragen wird. Das Ereignis der Kunst ist jetzt nicht mehr das objektive des Werks, sondern das eines Prozesses zwischen Werk und BetrachterInnen.

Mit der Kritik an der Objektivität des Werks einher geht aber eine andere Konzeption des Betrachters oder der Betrachterin, die seine beziehungsweise ihre „Grenzen“ mit betrifft. Man kann sich das gut an der Figur des idealen Betrachters oder der idealen Betrachterin, nämlich des Kritikers oder der Kritikerin, klarmachen. Traditionell wird der Kritiker oder die Kritikerin als jemand vorgestellt, der oder die seine Autorität durch eine Distanz zum Objekt etabliert, die seine Neutralität garantieren soll – so, als ob die Grenzen dieses Selbst und jenes Objekts stabil wären. Die so verstandenen idealen KritikerInnen sind nicht nur objektiv, also von Vorurteilen möglichst frei, sie zeigen auch möglichst wenig affektive Reaktionen, vor allem keine heftigen wie beispielsweise Scham, Angst oder Ekel. Neutralität ist nach dieser Vorstellung eine Voraussetzung für kritisches Denken überhaupt. In den letzten Jahren wurde dieses Modell der Kritik durch künstlerische Praktiken (und zwar keineswegs allein aus dem Bereich der Performance) unter Druck gesetzt, die nicht nur ihrer Form nach BetrachterInnen einbeziehen, sondern auf unterschiedliche Weise die Neutralität der BetrachterInnen oder KritikerInnen infrage stellen. Sei es dadurch, dass dezidiert auf die Heterogenität der Kunstöffentlichkeit gezeigt wird, auf den Umstand, dass die Erfahrungen, die hier gemacht, und die Urteile, die hier gefällt werden, immer schon von verschiedenen kulturellen, sozialen und ökonomischen Hintergründen beeinflusst sind. Oder sei es dadurch, dass man geradezu auf einen affektiven Distanzverlust der BetrachterInnen oder KritikerInnen zielt. In beiden Fällen geht es darum, durch eine Destabilisierung der Grenzen zwischen Subjekt und Objekt auch die Praxis unseres Urteilens zum Problem werden zu lassen, und zwar nicht zuletzt hinsichtlich der Implikation der (bis in die affektiven Regungen hinein sozial vermittelten) Subjektivität der BetrachterInnen oder KritikerInnen in den Gegenstand ihrer Kritik oder Interpretation. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass Intersubjektivität hier lediglich höchst vermittelt, nämlich als Gegenstand der Reflexion, eine Rolle spielt. Welche Praxis, welche Konvention hat mich geprägt, dass ich diese Situation so wahrnehme?

Tatsächlich würde ich die ästhetische Erfahrung also scharf abheben von Erfahrungen wie man sie beispielsweise in der Masse haben kann, sagen wir im Stadion, wo es um die Überschreitung der Subjektivität des Einzelnen auf andere geht. Die Überschreitung der Grenze der Subjektivität in der Masse erfolgt durch eine wechselseitige affektive Ansteckung, und es entsteht eine Einheit, die alles in den Schatten stellt, was sich an Angleichungen innerhalb sozialer Gruppen herstellen mag. Zwar ist diese Dynamik der Masse zuweilen im Zeichen einer demokratisch verstandenen Utopie der Gleichheit verteidigt worden; Elias Canetti etwa spricht durchaus affirmativ von dem „glücklichen Augenblick, da keiner mehr, keiner besser ist als der andere“, und der erkläre, warum die Menschen zur Masse werden. Das Problem der Masse liegt allerdings auch nicht schon darin, dass in ihr die sozialen Hierarchien aufgehoben werden, sondern darin, dass dies mit einer Dynamik verbunden ist, in der die Urteilsfähigkeit der Einzelnen überhaupt suspendiert wird. Die Kraft der wechselseitigen affektiven Ansteckung der Massenmitglieder untereinander zieht die Einzelnen derart in den Bann, dass sie ihre Individualität, ihre Distanz- und Kritikfähigkeit, ja, wie Nietzsche sagt: ihr Gewissen, schließlich in einer kollektiven Bewegung fortreißt.

Die ästhetische Erfahrung hingegen suspendiert die Praxis des Urteilens nie vollständig, sondern verhält sich reflexiv zu ihr. Wenn es hier eine Überschreitung des Subjekts auf Gemeinschaft hin gibt, so wäre es die Gemeinschaft derer, denen die Selbstgewissheit ihrer eigenen Urteilspraxis suspekt geworden ist; es wäre eine Gemeinschaft, die gerade keiner Figur der Einheit verpflichtet ist, sondern eine Gemeinschaft, die sich selbst auf die Möglichkeit ihrer Infragestellung überschreitet.

Juliane Rebentisch ist seit 2011 Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach am Main und assoziierte Wissenschaftlerin am Frankfurter Institut für Sozialforschung (IfS).

Quellennachweis: Dominique Laleg, Das Potenzial des Ästhetischen. Drei Fragen an Juliane Rebentisch zum Verhältnis von Ästhetik und Politik, in: ALL-OVER, Nr. 3, Oktober 2012, URL: http://allover-magazin.com/?p=1072.