Hermann von Helmholtz (1821–1894) versuchte in Die Lehre von den Tonempfindungen (1863) einen auseinandergerückten natur- und geisteswissenschaftlichen Horizont zu überbrücken und als Mittel der Erkenntnis zusammenzuführen. In der Physiologie des Ohres schien ihm die physikalische Akustik mit der Ästhetik der Musik unentflechtbar verbunden.[1] Von Helmholtz legte eine physiologische Theorie dar, um die Empfindung der Musik durch physikalisch-akustische Gesetze aufzuzeigen. Dabei machen seine Darstellungen von Klangmaschinen und von Musikinstrumenten den Kern der Tonempfindungen aus. Sie fungierten als Laborinstrumente und von Helmholtz regte die Lesenden an, sie nachzubauen und seine Ergebnisse an ihnen zu überprüfen:[2] Durch Resonatoren zur Verstärkung einzelner Obertöne sollten die Ohren der Lesenden Klänge analysieren – Stimmgabeln zu Gruppen gereiht sollten durch ein künstlich entworfenes Obertonspektrum die Klangfarbe eines bestimmten Musikinstruments oder der menschlichen Stimme synthetisieren.[3] All dies vollzog er, um die akustischen Gesetze der musikalischen Empfindung im Ohr zu verdeutlichen, denn die eigene Wahrnehmung „ist mehr werth als die schönste Beschreibung“.[4]

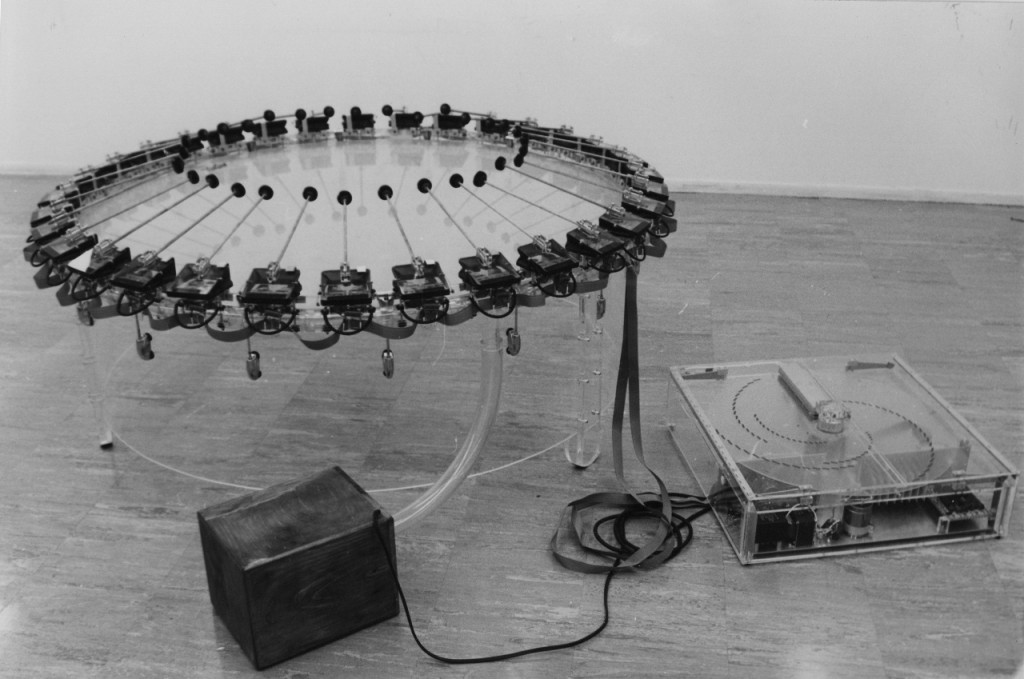

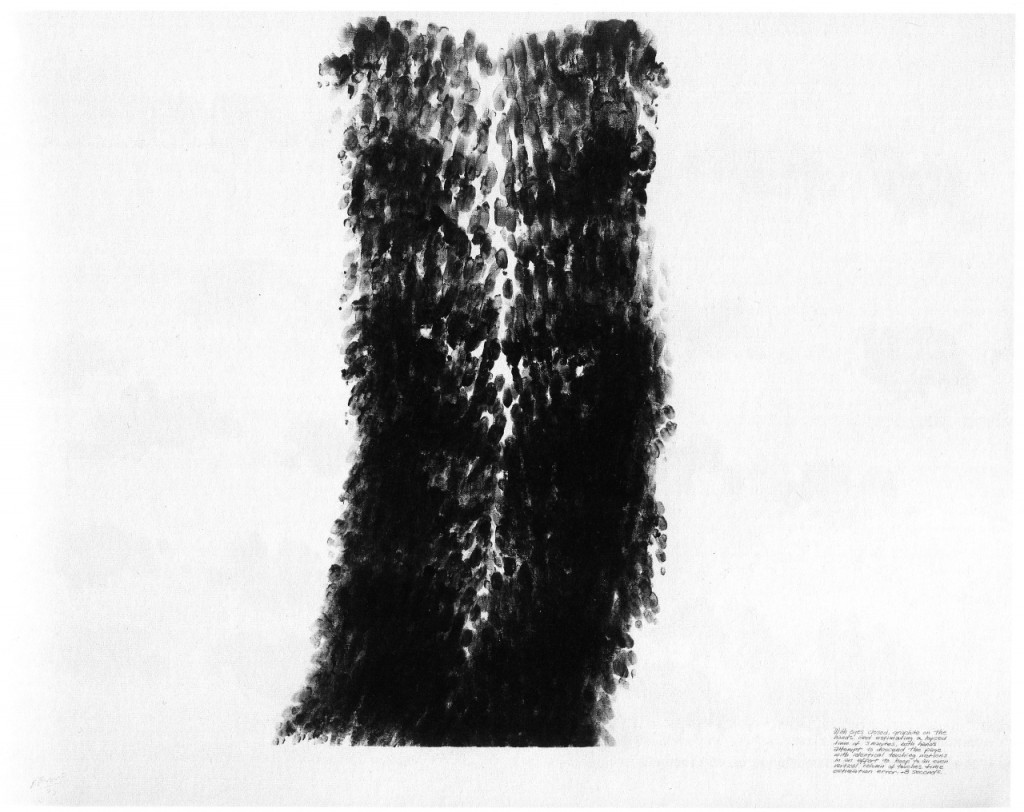

In ähnlicher Weise fassen die kinetischen Klangskulpturen von Stephan von Huene (1932–2000) als beobachtbare Artefakte die Spaltung der Wissenschaften auf, um sie zu überbrücken. Durch die Beschäftigung mit von Helmholtz’ Tonempfindungen formte von Huene eine Verbindung zwischen musikalisch-geisteswissenschaftlicher und akustisch-mathematischer Wissenschaft in seinen Werken. Die kinetische Klangskulptur Drum von 1974 ist hierbei eine der konsequentesten Formen seiner Erkenntnisse (Abb. 1). 32 Schlägel umranden eine große transparente Trommel und werden von Blasebälgen pfeilschnell auf das Trommelfell gezogen, um kräftige Töne erklingen zu lassen. Ihr Spiel erzeugt wellenförmige oder staccatoartige Bewegungsabläufe, welche grazil oder prägnant das Trommelfell in Schwingung versetzen.

Manfred Krause hat den Zusammenhang zwischen von Huenes Werken und der Beschäftigung mit von Helmholtz’ Tonempfindungen bereits schemenhaft beschrieben: Das Anschaulichmachen der Naturwissenschaft durch die eindringliche Beschreibung der Experimente und ihrer Objekte hätte von Huene deshalb inspiriert, weil von Helmholtz diese so plastisch beschriebe, „daß man meint, sie greifen und hören zu können“.[5] Petra Kipphoff von Huene verwies auf die Bedeutung der Tonempfindungen für Stephan von Huenes Werk, insbesondere für den Bau seiner selbstentworfenen Orgelpfeifen, für die Behandlung von Tonhöhe oder von Klangfarbe und für das Verstehen der Funktion des Ohres.[6] Von Huene selbst stellte seinen Bezug zu von Helmholtz und zu der Drum durch das geplante, unvollendet gebliebene Werk Helmholtz a Portrait heraus. Zwei große Trommeln sollten den Hauptteil dieser Klangskulptur ausmachen.[7] Im Zusammenhang mit der durchsichtigen Materialität der Drum behandelte Horst Bredekamp die Klangskulptur als eine Vergegenwärtigung des Problems der „Transparenz der Oberfläche”, das sich bereits im zeichnerischen Werk von Huenes ergebe.[8] Yasuhiro Sakamoto geht auf die Drum in Bezug zu von Huenes Text Can Computers Go to Heaven? Can Machines Have a Soul? von 1992 ein, um auf die Programmierung als einem wichtigen Aspekt des Werkes aufmerksam zu machen.[9] Bereits 1979 besprach von Huene die Drum in einem Interview mit Joan la Barbara und verdeutlichte die Materialität, die Form und die Bewegung seiner Klangskulptur.[10] Ein konkreter Zusammenhang zwischen den Tonempfindungen und der Drum ist allerdings noch nicht hergestellt worden.

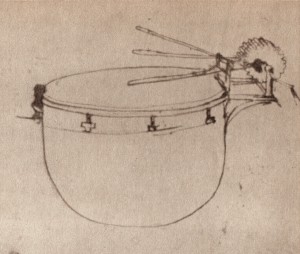

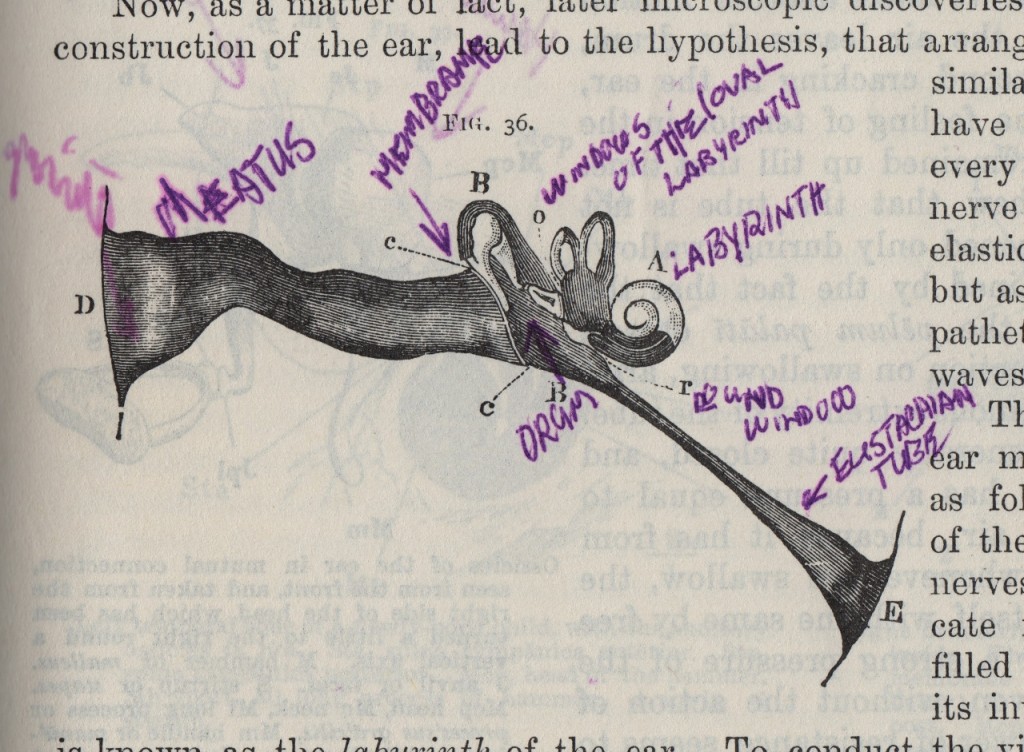

Abb. 2: Hermann von Helmholtz, On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, New York 1954, S. 129; mit Eintragungen von Stephan von Huene.

Von Huene befasste sich intensiv mit Hermann von Helmholtz’ Tonempfindungen, deren englische Ausgabe von 1954 er besaß. Das im Nachlass erhaltene Exemplar enthält zahlreiche Anmerkungen von Huenes, etwa auf Seite 129, die einen Schnitt durch das Gehör zeigt (Abb. 2).[11] Neben dieser anatomischen Darstellung notierte von Huene die entsprechenden medizinischen Fachausdrücke, teilweise in Latein, teilweise in Englisch, beispielsweise „MEATUS“ für den äußeren Gehörgang. Im Text erläuterte von Helmholtz die Konstruktion des Gehörs anhand der Darstellung und betonte den entscheidenden Anteil der Paukenhöhle an der Weiterleitung der durch den Gehörgang eingefangenen Töne an die Nerven. In der englischen Ausgabe von Huenes ist der Zusammenhang zwischen der Terminologie der Musikinstrumente und der Ohranatomie an dieser Stelle evident und mit seiner Umsetzung der Drum eng verbunden: „To conduct the vibrations of the air with sufficient force into the fluid of the labyrinth is the office of a second portion of the ear, the tympânum or drum and the parts within it. […] the meâtus or external auditory passage […] is separated from the tympânum or drum, by a thin circular membrane, the membrâna tympânî or drumskin.“[12] Von Huene unterstrich mit seiner Markierung, einem Pfeil und dem Terminus „drum“ noch einmal die Bedeutung der Paukenhöhle, die von Helmholtz bereits als maßgebliche Verbindung zwischen den Tönen der Umwelt und deren Wahrnehmung herausgestellt hatte.

Die Form des Gehörs, im Besonderen die Paukenhöhle und das Trommelfell (Membrana tympani), verstand von Huene als ein Musikinstrument. Dies schließt nahtlos an die gezeigten Aufbauten der durch von Helmholtz unternommenen Experimente und an die Analogien in den Tonempfindungen an; von Helmholtz entwarf sie als Modelle des Gehörs, um seine akustische Theorie zu bekräftigen. So sah er beispielsweise das Klavier in Analogie zur Funktion des Gehörs: Wenn die Dämpfer eines Klaviers durch das Drücken des Pedals gelöst werden würden, um allen Saiten die Möglichkeit zum freien Schwingen zu geben, und ein lauter Klang erzeugt werden würde – beispielsweise durch das Singen eines Tones – würden diejenigen Saiten in Schwingung versetzt werden, welche den spezifischen Obertönen des Klanges entsprächen: „In der That, denken wir uns den Dämpfer eines Claviers gehoben, und lassen irgend einen Klang kräftig gegen den Resonanzboden wirken, so bringen wir eine Reihe von Saiten in Mitschwingung, nämlich alle die Saiten und nur die Saiten, welche den einfachen Tönen entsprechen, die in dem angegebenen Klange enthalten sind.“[13] Hierbei handelt es sich von Helmholtz zufolge um ein präzises und kein metaphorisches Modell des Gehörs: „Könnten wir nun jede Saite eines Claviers mit einer Nervenfaser so verbinden, dass die Nervenfaser erregt würde und empfände, so oft die Saite in Bewegung geriethe, so würde in der That genau so, wie es im Ohre wirklich der Fall ist, jeder Klang, der das Instrument trifft, eine Reihe von Empfindungen erregen, genau entsprechend den pendelartigen Schwingungen, in welche die ursprüngliche Luftbewegung zu zerlegen wäre, und somit würde die Existenz jedes einzelnen Obertones genau ebenso wahrgenommen werden, wie es vom Ohre wirklich geschieht.“[14] Von Helmholtz’ Gedankenexperiment verbindet das Klavier unmittelbar als Teil des Ohres mit dem Gehörsinn.

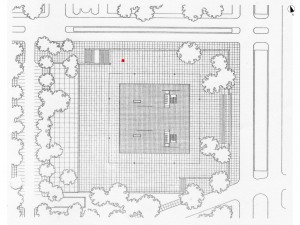

Diese Analogie zwischen einem Musikinstrument und dem Gehörsinn ließ von Huene zu seiner Deutung, der Drum, gelangen, vermutlich angeregt durch eine Zeichnung Leonardo da Vincis. Von Huene besaß einen großformatigen Leonardo-Band, in dem sich ein Kapitel zu automatischen Musikinstrumenten befindet.[15] Unter den abgebildeten Zeichnungen sticht diejenige einer automatischen Trommel heraus, welche von Huene als einen Formimpuls für seine eigene Deutung des Gehörsinns aufgenommen haben könnte (Abb. 3): Mit feinen Federstrichen hebt sich die Trommel vom sandfarbenen Papier ab. Auf das perspektivisch verkürzte Rund des Fells schlagen, durch ein Zahnrad angetrieben, Schlägel, welche die unterschiedlichen Stufen des Bewegungsablaufs zeigen. Leonardo da Vincis Zeichnung hält in wenigen Strichen die Idee einer durch Mechanik automatisierten Trommel fest.

Die Drum nimmt die suggerierte Automatik von Leonardos Trommel auf. Ihre Selbststeuerung befindet sich separat in einem transparenten flachen Kasten (Abb. 1). Er ist durch Kabel mit der Trommel verbunden und enthält eine Komposition von James Tenney (1934–2006), die auf einer runden Plastikscheibe in Form eines spiralförmigen Lochmusters gespeichert ist. Diese Form betonte von Huene in einem Interview von 1979: „you could always see this program, which was a transparent disc with little black pieces of tape on it and you can see the pattern – the pattern of »Wake for Charles Ives« is a series of spirals.“[16]

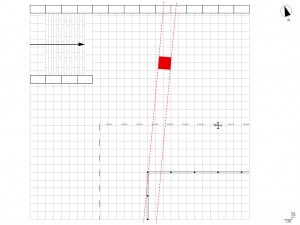

Verglichen mit der Darstellung in den Tonempfindungen wären die Paukenhöhle und das Trommelfell die Grundlage für von Huenes Umsetzung (Abb. 4). Der durch die Vibration des Trommelfells in Schwingung versetzte Hammer im Mittelohr schlägt auf den Amboss, um durch den Steigbügel die Flüssigkeit im Innenohr in Erschütterung zu versetzen. Von Helmholtz verstand die Schnecke als denjenigen Teil des Ohres, welcher einen Klang in einzelne Frequenzen, die Sinustöne, zerlegen würde. Von Helmholtz zufolge sei dies die Voraussetzung, um etwas hören zu können, da die spezifischen Nervenenden jeweils die physiologische Umsetzung eines bestimmten Sinustones erkennen könnten.[17]

Von Huenes Drum aktiviert den Gehörsinn. Ihr Trommelfell ist nicht Empfänger einer Wahrnehmung, sondern Erzeuger eines Klanges, welcher an die Umwelt abgegeben wird. Von dem beigeordneten Kasten ausgehend ist auf der transparenten Plastikscheibe als der Gehörschnecke die auslösende Programmierung spiralförmig gespeichert (Abb. 1). Ihr elektrischer Impuls fährt durch die Kabelstränge, welche wie Steigbügel das Rund der Trommel umschließen. Durch das Zusammenziehen der Blasebälge schlägt schließlich der Schlägel auf das Trommelfell, um den satten Klang der Drum erklingen zu lassen.

Stephan von Huenes Drum deutet das Gehör nicht als passives Empfängerorgan, sondern vielmehr als einen aktiven Sinn, welcher selbst der Wahrnehmung einen Eigenklang hinzufügt. Ausgangspunkt dieser Aktivierung ist die gestaltete, geformte Materie – das spiralförmige Lochmuster; sie setzt sich in der Materialität und Form der Kabelstränge, Blasebälge, Schlägel und des Trommelfells fort, um schließlich den Raum mit Klang zu füllen. Damit hob von Huene hervor, dass jede technische Behandlung von Klängen, beispielsweise unterschiedliche Aufnahme- und Wiedergabeformen, so mathematisch-neutral sie erscheinen mag, durch die unterschiedliche Gestaltung einen wirkmächtigen Eigenanteil erhält. Die Drum interpretiert den vermeintlich immateriellen Klang als mit Form und Materie untrennbar verbunden; sie gesteht durch ihren an die Leonardo-Trommel angelehnten Automatismus dem durch Technik einzeln behandelten Gehörsinn eine Eigenaktivität zu, um die Körpergebundenheit der Sinne zu unterstreichen und einer Trennung von vermeintlichen Lebensteilbereichen der Natur- und Geisteswissenschaften in der Gestaltung entgegen zu wirken.

[1] Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig 1863, S. 1, 7.

[2] Von Helmholtz 1863, S. 8–9. Matthias Rieger, Helmholtz Musicus. Die Objektivierung der Musik im 19. Jahrhundert durch Helmholtz’ Lehre von den Tonempfindungen, Darmstadt 2006, S. 97.

[3] Von Helmholtz 1863, S. 183–190.

[4] Von Helmholtz 1863, S. 9.

[5] Manfred Krause, Klassiker der Naturwissenschaft heute. Gedanken zur Wirkung naturwissenschaftlicher Schriften auf einen Künstler, in: Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Katharina Schmidt (Hg.), Stephan von Huene. Klangskulpturen. 14. Oktober bis 20. November 1983 (Kat.), Stuttgart-Bad Cannstatt 1983, S. 47–50, S. 49.

[6] Petra Kipphoff von Huene, Am Anfang war der Klang, in: Barbara Koenches, Peter Weibel (Hg.), Stephan von Huene. Grenzgänger. Grenzverschieber, Heidelberg 2006, S. 74–81, S. 79.

[7] Stephan von Huene, Helmholtz a Portrait, in: Horst Bredekamp, Jochen Brüning, Cornelia Weber (Hg.), Theatrum naturae et artis. Theater der Natur und Kunst. Wunderkammern des Wissens, Berlin 2000, S. 242.

[8] Horst Bredekamp, Die Tiefe der Oberfläche, in: Christoph Brockhaus, Hubertus Gaßner, Christoph Heinrich, Petra Kipphoff von Huene (Hg.), Stephan von Huene. Tune the World. Die Retrospektive, Ostfildern-Ruit 2002, S. 130–169, S. 164.

[9] Yasuhiro Sakamoto, Mehrdeutigkeiten der Computerkunst. Computer können doch in den Himmel kommen!, in: Jürgen Sieck (Hg.), Kultur und Informatik. Multimediale Systeme, Boizenburg 2011, S. 161–173. Stephan von Huene, Can Computers Go to Heaven? Can Machines Have a Soul? , in: Christoph Brockhaus, Hubertus Gaßner, Christoph Heinrich, Petra Kipphoff von Huene (Hg.), Stephan von Huene. Tune the World. Die Retrospektive, Ostfildern-Ruit 2002, S. 251.

[10] Stephan von Huene, Interview with Joan La Barbara. Los Angeles 1979, in: Petra Kipphoff von Huene, Marvin Altner (Hg.), Stephan von Huene. Die gespaltene Zunge. Texte und Interviews, München 2012, S. 95–120, S. 106–109.

[11] Hermann von Helmholtz, On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, New York 1954, S. 129; Nachlass Stephan von Huene, Hamburg.

[12] Von Helmholtz 1954, S. 129–130. In der deutschen Erstausgabe: „Um die Schwingungen der Luft hinreichend kräftig auf das Wasser des Labyrinthes zu übertragen, dazu dient ein zweiter Theil des Ohres, nämlich die Paukenhöhle mit den darin liegenden Theilen. […] Das innere Ende des […] äusseren Gehörganges ist von der Paukenhöhle B getrennt durch eine kreisrunde dünne Membran, das Trommelfell (Paukenfell) […].“ Von Helmholtz 1863, S. 198–199.

[13] Von Helmholtz 1863, S. 197–198.

[14] Von Helmholtz 1863, S. 198.

[15] Instituto Geografico De Agostini (Hg.), Leonardo da Vinci (Kat.), New York 1961, S. 229, Nachlass Stephan von Huene, Hamburg.

[16] Von Huene 2012 [1979], S. 108.

[17] Von Helmholtz 1863, S. 197–198.

Quellennachweis: Alexis Ruccius, Die Interpretation der Tonempfindung. Stephan von Huene und Hermann von Helmholtz, in: ALL-OVER, Nr. 4, Frühjahr 2013, URL: http://allover-magazin.com/?p=1396.