In der Terminologie Jacques Derridas unterliegt auch die Zeichnung den Prädikaten der Schrift, die bekanntlich nicht mit ihren geschriebenen und gedruckten Manifestationen zusammenfällt. Als verallgemeinerte Schrift kann sie durch jene Prädikate bestimmt werden, die Derrida aus dem klassischen philosophischen Schriftverständnis entwickelt: Lesbar-Bleiben, Iterabilität, Verräumlichung.[1] Ein schriftliches Zeichen in diesem Sinne bleibt als Zeichen lesbar, weil es immer wieder auf andere Weise lesbar wird, also iteriert werden kann. Dies ist nur möglich, weil ein Zeichen zwar durch seinen Kontext bestimmt ist, aber aus diesem Kontext herausgenommen werden kann – die Relation zwischen den Zeichen ist zugleich ihr Abstand voneinander, jener Raum, der es dem Zeichen ermöglicht, sich von anderen Gliedern abzulösen und in eine neue Kette einzutreten. Demnach kann nicht nur die Zeichnung als zeichenhaft bestimmt werden, sondern auch jede Erfahrung.[2] Ausgehend von Derridas Argumentation gegen jede Erfahrung reiner Gegenwart und für die Ausweitung des Schriftbegriffs stellt sich die Frage, ob innerhalb der allgemeinen Schrift eine Differenz zwischen Schrift und Zeichnung, zwischen Sprache und Sinnlichkeit gedacht werden kann. Dies wird im Kontext von Derridas eigener Auseinandersetzung mit Zeichnungen besonders virulent. Um die feinen Relationen und Differenzen zwischen Schrift und Zeichnung besser fassen zu können, empfiehlt es sich, die Untersuchung der Fragestellung um eine Position zu erweitern, die Schrift und Zeichnung nebeneinander zum Einsatz bringt: die Blind Time Drawings von Robert Morris. Das Verhältnis von Zeichnung und Schrift will ich in zwei parallel laufenden Strängen bei Derrida und bei Morris näher betrachten, um schließlich zu den spezifischen Merkmalen der Sinnlichkeit/der Erfahrung zu gelangen.

In seinem Text Aufzeichnungen eines Blinden beschreibt Derrida die Zeichnung zunächst als eine Arbeit der Hand.[3] Angesichts der klassischen Theorie der Zeichnung ist dies bereits mehr als eine einfache Beschreibung, denn die Theorie des Disegno definiert die Zeichnung vor allem als geistiges Konzept, das sich in Linien am Blatt sammelt.[4] Die Linien stehen an der Schwelle zur Sinnlichkeit, sind aber als Linien weder materiell noch sinnlich (diese Eigenschaften – Materialität und Sinnlichkeit – werden traditionell der Farbe, also der Malerei zugesprochen). Die Zeichnung gilt von der Renaissance bis in den Klassizismus vielmehr als eine vermittels der Linie sichtbar gewordene Idee.

Betrachten wir nun die Operation der Hände am Zeichenblatt etwas genauer: Wenn die Hände beim Zeichnen am Papier arbeiten, ist das Auge nur mittelbar am Entstehen des Strichs beteiligt. Dort, wo die Spitze des Bleistifts oder Feder das Papier berührt, ist nichts zu sehen; dort ist das Sehen abwesend – es sind Kontakt und Abdruck, motorische Fertigkeit und Taktilität, die am ‚Ursprung’ des Strichs stehen.[5] Damit ist das Zeichnen zunächst nicht nur eine Arbeit der Hand, sondern zugleich eine blinde Arbeit der Hand, oder genauer gesagt der Hände, denn obwohl meistens nur eine Hand zeichnet, ist die zweite Hand nicht untätig. Sie hält und dreht das Zeichenblatt und ist auf diese Weise verantwortlich für die motorische Orientierung der ZeichnerInnen am Blatt. Bereits auf einer relativ einfachen, technischen Ebene zeigt sich also ein blinder Fleck oder Punkt im Prozess des Zeichnens.[6]

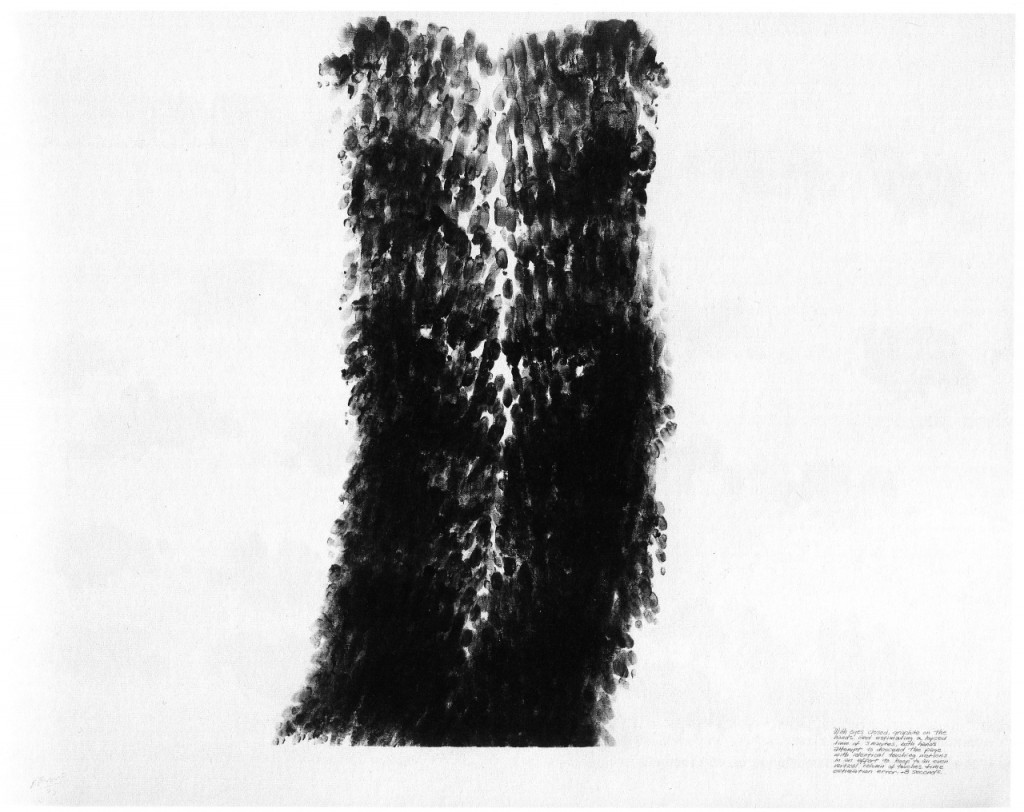

Eine blinde Arbeit der Hände – dies scheint zugleich auch eine angemessene Beschreibung der Blind Time Drawings zu sein, die Robert Morris seit 1973 in Serien anfertigt. Schon die erste der insgesamt sieben Serien besteht aus 98 Zeichnungen, sodass das gesamte Konvolut der Blind Time Drawings kaum noch überblickbar ist.[7] Die Herstellung der Zeichnungen mutet dagegen geradezu simpel an und bleibt durch alle Serien hindurch einigermaßen gleich (abgesehen von der zweiten Serie, die der Künstler nicht eigenhändig gezeichnet hat, sondern von einer Frau ausführen ließ, die von Geburt an blind war). Sonst aber legt Morris für jede Zeichnung eine Aufgabe und eine Zeitspanne fest, bevor er zu zeichnen beginnt. Dann taucht er beide Handflächen in Graphitpulver oder Tusche, schließt die Augen und führt die vorgegebene Aufgabe am Papier aus – ohne zu sehen, was er tut. Im Nachhinein werden die Aufgabenstellung und die Zeitangabe auf dem Blatt notiert (Abb. 1): „With eyes closed, graphite on the hands and estimating a lapsed time of 3 minutes, both hands attempt to descend the page with identical touching motions in an effort to keep to an even vertical column of touches. Time estimation error: +8 seconds.“

Die Rahmenbedingungen des Zeichenprozesses sind genau festgelegt und werden den RezipientInnen durch den Text mitgeteilt. Die Rahmenbedingungen werden gewissermaßen ins Werk integriert, sodass sie nicht mehr bloß Rahmenbedingungen sind, sondern Teil der Zeichnung. Morris besteht selbst darauf, dass die Blind Time Drawings ohne Text unvollständig sind.

Wo der Strich oder der Abdruck entsteht, an dem Punkt, wo der Stift oder die Hand das Papier berührt, kann die Zeichnerin nicht/s sehen. Dies betrifft das Schreiben ebenso wie das Zeichnen.[8] Die Schrift ist, wie das Bild, kein bloßes Transportmittel für Sinn oder Bedeutung. Der Sinn ist, wenn man Derrida folgt, nicht unabhängig von seiner materiellen Form, in der er unweigerlich in Erscheinung tritt, vernehmbar als Stimme oder sichtbar als Schrift. Jedes Zeichen hat eine sinnlich fassbare Form, oder kommt nur als sinnlich Fassbares zustande. Umgekehrt wird jede Form von Materialität zeichenhaft sein. Nie kann ich eine Zeichnung bloß als Graphit auf Papier auffassen. Wenn ich versuche, auf die Materialität der Zeichnung zurückzugehen, kann ich genau genommen nicht bei Graphit auf Papier stehen bleiben, weil zumindest das Papier wiederum zusammengesetzt ist. Die Frage nach dem Trägermaterial und dem, was es trägt, verkompliziert sich – Sinnlichkeit und Zeichenhaftigkeit erscheinen als unentwirrbar ineinander verstrickt.

Die Zeichnung oder das Bild ist also bereits von Sprache oder von diskursiven Versatzstücken durchdrungen, ohne Text im engeren Sinn zu enthalten. Eine Zeichnung ist immer schon mehr oder weniger als das Sichtbare:

Hier geht es nicht darum, sich der Freude am Spiel zu überlassen oder triumphierend Wörter und Vokabeln zu manipulieren. Im Gegenteil, Sie können hören, wie diese ganz von selbst in der Zeichnung erklingen, mitunter unmittelbar auf ihrer Haut; denn das Gemurmel dieser Silben hat in ihr bereits angehoben, Wortstücke stören sie/schmarotzen an ihr [le parasitent], und um diese Besessenheit zu vernehmen, muß man sich den Phantomen des Diskurses überlassen, indem man die Augen schließt.[9]

An der Oberfläche der Zeichnung ist ein Gemurmel vernehmbar, das man bloß aufgreifen muss, nicht in die Zeichnung hineinlegen. Aber man muss es vielleicht verdeutlichen oder ausformulieren – und dazu muss man bloß die Worte hören, die in der Zeichnung angelegt sind; man muss die Zeichnung nicht sehen – man muss also, wie Derrida nahelegt, die Augen schließen. Auch Derrida selbst, der über die Zeichnung schreibt, sieht sich vor die Wahl zwischen Zeichnung und Schrift gestellt.[10] Er legt „Netze aus Sprache“ um die Zeichnung, die er als solche nicht schriftlich erfassen, nicht zitieren kann.[11] Zwischen dem Gemurmel, das der Zeichnung inhärent ist, und der Sprache, die sich von außen um sie legt, scheint nur eine feine Grenze zu liegen. Sobald das offene, vielsilbige Murmeln in Worte überführt ist, versucht es von seinem fixierten Ort her die Offenheit einzudämmen.

Auch ein bloßer Abdruck, eine vermeintlich bloß materielle Spur macht bereits mehr vernehmbar als reines Material oder reine Sinnlichkeit. In den kurzen Texten der Blind Time Drawings formuliert Morris aus, was in den Abdrücken wiedergegebenen wird. Doch zugleich trifft der Text nicht ganz das, was zu sehen ist – eher ist da zu lesen, was Morris getan hat, während er nicht gesehen hat. Er beschreibt gewissermaßen die „Innenperspektive“ des blinden Vorgangs, seine Intentionen – oder das, was er zu zeichnen versuchte. Der abgedrückte Ablauf, der zu sehen ist, weicht davon ab. Die Spur deckt sich nicht mit der geschilderten Intention. Durch die Blindheit bei der Herstellung entsteht etwas, was Morris schon in einem Text von 1970 benennt: „a kind of regress into a controlled lack of control.“[12] Diese mangelnde Kontrolle durch den Künstler selbst soll dem Herstellungsprozess eine größere Kohärenz geben, sodass das Werk als offener Prozess, als Geste lesbar wird, nicht als abgeschlossenes Produkt, das die eigene Herstellung verbirgt.[13] Die Blind Time Drawings sind als Spuren von Gesten nachvollziehbar; der Herstellungsprozess ist aus den Abdrücken lesbar. Doch scheint eine prozessuale Ästhetik nicht alles zu sein, was sich in diesen Zeichnungen zeigt.

Morris beschreibt in seinen Texten einen Raum der Erfahrung, und einen solchen Raum scheint er auch in den Blind Time Drawings herstellen zu wollen. Diesen Raum der Erfahrung grenzt Morris immer dezidierter von einem verflachten Raum ab, den er auch der modernen Malerei – und der modernistischen Kunst überhaupt bis hin zur Minimal Art – zuordnet. Der flache Raum sei der Ort von Abstraktion und Intelligibilität, der Ort eines Diskurses, der die Erfahrung verflacht und einebnet. Das Paradigma dieser Zweidimensionalität scheint Morris vor allem in den kunstkritischen Schriften von Clement Greenberg zu finden, und zwar in eben jenem flächig-optischen Raum, den Greenberg als den Raum des modernen, zu sich gekommenen Mediums der Malerei bestimmt.[14] Exemplarisch beschreibt Greenberg diesen Farbraum als „eine strikt bildliche, strikt optische dritte Dimension“, eine Illusion, in die man „allenfalls hineinsehen kann: Man kann sie, wörtlich oder metaphorisch verstanden, nur mit den Augen durchwandern.“[15] Morris wendet sich von diesem Raum ab, der bloß eine flache, optische Projektion darstellt, eine Art Wand, der man sich gegenübergestellt sieht. Er sucht eine konkrete Dreidimensionalität, einen erfahrbaren Raum, der auf den Körper bezogen ist, nicht bloß auf den isolierten Sehsinn. Diesen Raum nennt Morris einen „space of the self“[16] – einen Raum, der durch Nähe und Distanz auf das Selbst, auf den Körper bezogen ist. Einen solchen Raum eröffnen die Blind Time Drawings: Zwischen Körper und Zeichenblatt entsteht ein Raum, der auf die Reichweite der Arme bezogen ist und im Zeichenprozess tastend erkundet wird.

Dieser vermeintlich reine, unmittelbare Tastraum der Blind Time Drawings wird durch die Schrift auf den Zeichnungen gestört. Wenn man den Texten von Morris in der Zuordnung der Schrift zur Flächigkeit folgen will, dann führt die Schrift diesen flachen Raum in den Erfahrungsraum ein. Schrift, Sprache, Logik und Ordnung fallen für Morris zusammen. Sprachliche und logische Operationen werden am besten auf flachen Oberflächen wiedergegeben.[17] Die flache Ordnung der Sprache fixiert die multidimensionale Unordnung der Erfahrung. Zeigen die Blind Time Drawings also zwei verschiedene Räume im Widerstreit? Oder generiert der Raum des Körpers oder des Selbst eine eigene Form von Wissen, die nicht der Ordnung der Sprache und der Fläche gehorcht? Was geschieht zwischen diesen beiden „Räumen“, zwischen Abdruck und Schrift?

Mit Derrida wiederum kann man erahnen, dass der Raum der Erfahrung grundsätzlich in Gefahr steht zu verfallen, sodass die Fülle, die Pluralität und die Ereignishaftigkeit der Erfahrung nur an der Grenze der Sichtbarkeit aufscheinen – als eine unwiderruflich verlorene Ganzheit.

Die Ruine befindet sich nicht vor uns, sie ist weder ein Schauspiel noch ein Gegenstand der Liebe. Sie ist die Erfahrung selbst, weder das aufgegebene, aber immer noch monumentale Fragment einer Totalität, noch bloß, wie Benjamin meinte, ein Thema der Barockkultur. Sie ist kein Thema, da sie vielmehr das Thema, die Setzung, die Präsentation und Repräsentation von allem und jedem ruiniert. Eher ist die Ruine dieses Gedächtnis, das offensteht wie ein Auge oder das Loch einer knöchernen Augenhöhle und das Sie sehen läßt, ohne Ihnen etwas vom Ganzen zu zeigen [sans rien vous montrer du tout].[18]

Das Modell der Ruine, das Derrida an die Erfahrung anlegt, beschreibt keine ehemals vorhandene Ganzheit, die mit der Zeit verfällt. Die Herkunft der sichtbaren Spuren ist von Beginn an verloren, die Erfahrung ruinös ohne jemals ruiniert worden zu sein. Der Reichtum und die jeweilige Singularität der Sinnlichkeit sind nur als Verlust erfahrbar. Die Struktur des Gedächtnisses liegt im Sehen begraben.

Das Zeichnen gibt für Derrida das Modell der Ruine der Erfahrung. Beim Zeichnen wendet sich die Zeichnerin von ihrem Modell ab. Sie muss aufs Blatt sehen, um nach der Natur, nach dem Modell zeichnen zu können; sie sieht vom Sehen ab, um das Gesehene zu zeichnen und ist also an das Gedächtnis verwiesen. Auf diese Weise gibt sich auch das Sehen, sobald es greifbar wird, als eine Art Erinnerung. Die Gesamtheit und die Tiefe der Erfahrung kann ich nicht erfassen oder gar behalten. Diese Form der Blindheit ist kein nachträglicher Verlust (sodass die vielfältige Fülle der Erfahrung zwangsläufig reduziert und konturiert werden müsste), sondern ein Nicht-Sehen, das im Sehen selbst liegt und es gewissermaßen bedingt. Das Unsichtbare bildet die Tiefendimension des Sichtbaren. Die Unsichtbarkeit ist, wie Derrida mit Merleau-Ponty formuliert, absolut, sie ist das Andere des Sichtbaren.[19]

Was es [das „Bewußtsein“] nicht sieht, ist das, wodurch sich das Sehen des Übrigen in ihm vorbereitet […]. Sich berühren, sich sehen bedeutet […] nicht, sich als Ob-jekt zu erfassen, sondern es heißt, für sich offen zu sein, für sich selbst ausersehen zu sein (Narzißmus) – […]. Das Empfinden, das man empfindet, das Sehen, das man sieht, ist kein Denken zu sehen oder zu empfinden, sondern es ist Sehen, Empfinden, stumme Erfahrung eines stummen Sinns.[20]

Merlau-Ponty selbst fasst diesen stummen Sinn auch als Fleisch der Welt, wo sich das sichtbare Ding in einem Netz von differentiellen Beziehungen formt. Zugleich ist dieses Fleisch oder Netz jener Ort, wo der eigene Leib in die Welt eingebunden ist – der Ort des Narzissmus. Die Möglichkeitsbedingung des Sichtbaren liegt in der Verknüpfung dieses Orts mit dem Netz der Welt. Was ich sehe, formt sich parallel aus den sichtbaren Bezügen in der Umgebung und aus jenen unsichtbaren Ähnlichkeits- und Differenzbezügen, die sich im „Bewusstsein“ ausbreiten. Ohne sich von den sichtbaren Assoziationen trennen zu lassen, entfalten die (un)sichtbaren Verknüpfungen, das Fleisch der Welt, in dem sich jedes bestimmte Ding zu sehen gibt.[21]

In Derridas Terminologie lässt sich der stumme Sinn der Erfahrung als unartikulierte Verräumlichung der Erfahrung re-formulieren. Die Erfahrung gründet nicht in einem Punkt, sondern in einer Wucherung der Relationen, und in gewisser Weise pflanzen diese differentiellen Relationen sprechend oder zumindest murmelnd das Diskursive in die Erfahrung ein.[22] Das Sehen ist einerseits als Vorgang ein Entzug oder Verlust, ein Übergehen zum Gedächtnis, andererseits liegt im Sehen eine unsichtbare Verräumlichung, die die Erfahrung erst ermöglicht. Das Ereignis des Ruins und die Möglichkeitsbedingungen der Ordnung sind am Ursprung des Sehens miteinander verknüpft – die Erfahrung entzieht sich zugleich der sprachlichen Ordnung und legt ihren Grund. Im Raum der Erfahrung hebt also nach Derrida bereits der Diskurs an, doch zugleich widersetzt sich dieser Raum der lückenlosen Übersetzung in die Ordnung der Sprache. Berührung und Sehen finden sich nicht nur mit der eigenen Verräumlichung, sondern zugleich mit explizit diskursiven Elementen konfrontiert, die von außen auf sie zugreifen.

Die Blind Time Drawings konfrontieren das blinde Tasten mit der formulierten Beschreibung der Erfahrung. Zwischen der abgedrückten Zeichnung und der beigefügten Schrift liegt ein Abstand, eine Unvereinbarkeit, obwohl beide auf derselben Geste beruhen, auf dasselbe Ereignis hinweisen. Wie kann der Raum der Erfahrung hier greifbar werden, ohne schriftlich-sprachlich zu verflachen?

Die sprachliche Spur erhält einerseits Charakter der Beiläufigkeit, der bloßen Ergänzung, doch zugleich behaupten sich die kleinen Texte als Kommentare oder Erstinterpretationen, die gewisse Deutungen der Fingerabdrücke von vornherein ausschließen. Die Abdrücke scheinen nicht völlig verschieden von der Schrift zu sein; sie artikulieren eine anklingende Ordnung, die in Morris’ präzise gesetzten Zeilen voll ausgeprägt ist. Wie das Schreiben durch Übung und Disziplinierung der Hand geformt ist, sind auch Morris’ Handabdrücke nicht ohne Kunstfertigkeit ausgeführt. Es ist keine grobe, unbändige Gestik, deren Spuren hier zu sehen sind. Auch keine ungeschickte, die sich abmüht, den gesetzten Aufgaben nachzukommen. Morris kann seine Aufgaben einigermaßen geübt ausführen, obwohl er nichts sieht. Er scheint sich trotz Blindheit auf dem Zeichenblatt zurechtzufinden. Dabei ist er sich auf ein Zusammenspiel von Gedächtnis, Tastsinn und Gehör angewiesen. Eben dieses fein abgestimmte, blinde Sensorium produziert jedes Mal wieder unvorhersehbare Abweichungen von der gestellten Aufgabe. Diese Abweichungen folgen nicht den intendierten Aufgaben und lassen sich nicht aus der Situation ableiten, eher werden sie gerade durch die Situation sichtbar, die Morris für die Produktion seiner Zeichnungen konstruiert. Was sichtbar wird, scheint nun eine Art Widerständigkeit des Körpers zu artikulieren, die in der schriftlichen Wiedergabe der Geste schon wieder verloren geht. Die protokollartige Beschreibung des Vorgangs kann bloß den Versuch oder die Intention erfassen. Das, was geschehen ist, während Morris die Augen geschlossen hielt, wird auf dem Blatt sichtbar, und zwar in der Differenz zwischen Abdruck und Text, eben in der Abweichung von der Aufgabenstellung, die Morris produziert, während er versucht der Aufgabenstellung genau zu folgen. Da die Möglichkeit zur Selbstkontrolle wegfällt, scheint es, als würden hier zwei Vorgänge nebeneinander ablaufen: Der Versuch, möglichst akkurat einer vorformulierten Aufgabe zu folgen, und die unbemerkte Abweichung von der intendierten Vorgehensweise. Mit welcher Hartnäckigkeit Morris diese Differenz immer wieder verfolgt und untersucht wird nicht nur an der Anzahl der Blind Time Drawings deutlich, sondern besonders auch an einzelnen Blättern, die eine Abfolge von Experimenten zeigen (Abb. 2).

Wenn Körperlichkeit, und damit auch Sinnlichkeit nur zwischen den Spuren aufscheint, wie können sich Körper und Erfahrung gegenüber der Schrift behaupten? Gibt es eine Eigenheit des Sinnlichen bzw. des Sehens gegenüber dem Diskursiven?

Das Sehen belässt in der Schwebe, was die Sprache fixiert; insofern gibt das Sehen selbst auch kein Wissen – oder zumindest keine Gewissheit. Es braucht eine Aussage über das Sehen, die das Gesehene festlegt und definiert. Aus diesem Grund kann, nach Derrida, ein Selbstportrait nie bloß aus dem Bild selbst als Selbstportrait identifiziert werden. Das Selbstportrait wird in den Aufzeichnungen eines Blinden zum Motiv oder zum Modell für eine gewisse Blindheit im Sehen, nämlich insofern das Sehen von sprachlichen Strukturen überdeckt wird. Zur Identifikation einer Zeichnung als Selbstportrait braucht es zumindest den Titel, der außerdem auf seine Rechtmäßigkeit überprüft werden kann (das heißt, es können oder müssen noch weitere, nicht nur schriftliche Dokumente herangezogen werden, um ein Werk oder allgemeiner etwas Sichtbares zu identifizieren). Auf jeden Fall scheint etwas notwendig zu sein, was außerhalb der Zeichnung oder der Erfahrung liegt, um dieselbe zu identifizieren. Dieses ‚Außerhalb‛ trägt das Sehen zum einen in sich, indem es zugleich sehend und blind, gedächtnishaft oder verräumlicht ist, und sich also schon im Inneren differenziert. Darüber hinaus ordnen sich die feinen Kontraste des Sehens den harten Differenzen der Sprache unter. In welchen Konstellationen also kommen die feinen Nuancen unter den Begriffen zum Vorschein? Die Blind Time Drawings öffnen einen solchen Raum, in dem die Erfahrung in ihrer Differenz zur Schrift hervortreten kann. Derrida formuliert eine bestimmte Erfahrung bzw. ein spezifisches Ereignis, das Sehen und Sprache zugleich suspendiert. Vielleicht tritt hier ein fragendes ‚Wissen‛ des Körpers zu Tage, wobei Wissen kein angemessener Begriff zu sein scheint, da nichts/niemand definiert oder identifiziert wird.

Wenn die Tränen in die Augen treten, wenn sie dabei auch den Blick zu trüben vermögen, vielleicht enthüllen sie im Verlauf selbst dieser Erfahrung, in diesem Laufen von Wasser, eine Essenz des Auges, auf jeden Fall des menschlichen Auges […]. Im Grunde genommen [au fond], am Grund des Auges [au fond de l’oeil] wäre es nicht dazu bestimmt zu schauen, sondern zu weinen. Im Augenblick selbst, wo sie die Sicht verschleiern, entschleierten die Tränen das Eigene/Eigentliche [propre] des Auges. Das, was sie aus dem Vergessen hervorquellen lassen, in dem es der Blick zurückbehält, wäre nichts geringeres als die aletheia, die Wahrheit der Augen, deren höchste Bestimmung sie so offenbarten: das heißt eher das Anflehende als die Sicht/Vision im Auge zu haben, eher das Gebet, die Liebe, die Freude, die Traurigkeit als den Blick zu adressieren.[23]

[1] Diese drei Prädikate der Schrift entwickelt Derrida exemplarisch in: Jacques Derrida, Signatur Ereignis Kontext, in: ders., Limited Inc., Wien 2001, S. 15-45.

[2] Vgl. Derrida 2001, S. 29.

[3] Vgl. Jacques Derrida, Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstportrait und andere Ruinen, München 1997, S. 12.

[4] Eine klassische, kunsthistorisch-populäre Perspektive auf die Zeichnung formuliert z.B. Walter Koschatzky, Die Kunst der Zeichnung. Technik, Geschichte, Meisterwerke, Wien/Salzburg 1980.

[5] Vgl. Derrida 1997, S. 49.

[6] Die Beschreibung der Zeichnung als Arbeit der Hände ist eher eine Nebenerscheinung in Derridas Aufzeichnungen eines Blinden. Derrida spannt das Feld der Zeichnung zwischen zwei Hypothesen auf: Seine erste Hypothese besagt, dass die Operation der Zeichnung etwas mit Blindheit zu tun habe, die zweite Hypothese kündigt mit einem doppelten Genitiv an, dass die Zeichnung eines Blinden die Zeichnung eines Blinden sei – dass also die Zeichnerin, die einen Blinden zeichnet, sich selbst portraitiert, da sie selbst beim Zeichnen blind ist. Vgl. Derrida 1997, S. 10.

[7] Hier bleibe ich bei der ersten Serie.

[8] Die Schrift und die Zeichnung teilen zudem ihre Anfänge in prähistorischen Höhlenzeichnungen und Bilderschriften sowie ihre Etymologie aus dem alt-griechischen γράφειν, das “einritzen” oder “mit Linien darstellen” bedeutet.

[9] Derrida 1997, S. 44, Übersetzung leicht modifiziert.

[10] Vgl. dazu Derridas Anekdote über die kindliche Rivalität zu seinem Bruder, der gut zeichnete, während sich Derrida selbst – im Zeichnen höchst ungeschickt – für die Schrift entschied. Derrida 1997, S. 41f.

[11] Derrida 1997, S. 43.

[12] Robert Morris, Continuous Project altered daily. The Writings of Robert Morris, Cambridge 1995, S. 87.

[13] Die Zeichnung bildet diesbezüglich einen Zwischenfall, weil ihre spurhafte Verfasstheit in der Gezogenheit der Striche sichtbarer bleibt als in der Malerei, die den Pinselstrich verbergen kann.

[14] Stellenweise benennt Morris das Geschichtsmodell und die Theorie Greenbergs schlicht als „den Diskurs“. Vgl. Morris 1995, S. 119-142.

[15] Clement Greenberg, Modernistische Malerei, in: ders., Die Essenz der Moderne. Ausgewählte Essays und Kritiken. Amsterdam/Dresden 1997, S. 273f.

[16] Morris 1995, S. 159.

[17] Vgl. Morris 1995, S. 160.

[18] Derrida 1997, S. 72. Erste Hervorhebung durch die Autorin.

[19] Vgl. Derrida 1997, S. 57.

[20] Maurice Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare. Gefolgt von Arbeitsnotizen, München 1994, S. 313f.

[21] Auch die anderen Sinne und das aktuell Nicht-Sichtbare tragen zu dieser Formung des Sehens bei, das bei Merleau-Ponty als eine umfassende Wahrnehmung erscheint, die sich nicht von den anderen Sinnen trennen lässt. Besonders plastisch wird diese Erfahrung in Merleau-Pontys Beschreibung des Sehens von Farben. Vgl. Merleau-Ponty 1994, S. 174f.

[22] Vgl. Jacques Derrida, in: Brunette, Peter/Wills, Davis: The Spatial Arts: An Interview with Jacques Derrida, in: Dies. (Hg.), Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture. Cambridge 1994, S. 15.

[23] Derrida 1997, S. 122, Übersetzung leicht modifiziert.

Quellennachweis: Barbara Reisinger, Zwischen Zeichnung und Schrift. Zum Verhältnis von Erfahrung und Diskursivität bei Robert Morris und Jacques Derrida, in: ALL-OVER, Nr. 4, Frühjahr 2013, URL: http://allover-magazin.com/?p=1385.