Die gesellschaftliche Funktion der Kunst besteht Theodor W. Adornos berühmtem Diktum zufolge in nichts anderem als ihrer Funktionslosigkeit. Kunstwerke „verkörpern durch ihre Differenz von der verhexten Wirklichkeit negativ einen Stand, in dem, was ist, an die rechte Stelle käme, an seine eigene.“[1] Was hier anklingt, ist ein emanzipatorisches Potential von Kunst, eine Perspektive auf Versöhnung, die selbst aber uneinholbar bleibt. Der nicht an Emanzipation interessierte soziologische Blick Niklas Luhmanns hingegen erkennt in der Kunst ein ausdifferenziertes Funktionssystem der modernen Gesellschaft, ein System also, das per definitionem eine Funktion erfüllt. Im Falle des Kunstsystems jedoch bleibt deren Erfüllung innergesellschaftlich, wie Luhmann illusionslos festhält, ganz einfach folgenlos. Unter Rückgriff auf Jacques Rancières Konzept einer der Kunst eigenen Politik der Gleichheit soll hier nun eine Spur gelegt werden, wie im Rahmen der Theorie einer funktional differenzierten Gesellschaft die Folgenlosigkeit der Kunst, die Luhmann wie auch Adorno festschreiben, aufgebrochen und ihre Funktion als zumindest potentiell emanzipatorisch verstanden werden könnte.

Zum Funktionssystem Kunst

Luhmanns systemtheoretische Rekonstruktion der modernen Gesellschaft geht davon aus, dass diese sich nicht mehr primär durch Stratifikation, also Schichtung, auszeichnet, sondern durch die Differenzierung in autonome Funktionssysteme wie etwa die Politik, die Wirtschaft, das Recht und eben auch die Kunst. Die historische Ausdifferenzierung der Kunst, deren Anfänge bis ins späte Mittelalter zurückreichen, ist gemäß Luhmanns Rekonstruktion spätestens mit der Romantik besiegelt. Mit dem Abschluss dieser Entwicklung geht die Etablierung von kunstspezifischen Rollenkomplementaritäten einher, paradigmatisch ‚Künstler‘ und ‚Betrachter‘, die von den Rollenkomplementaritäten der anderen Funktionssysteme, etwa ‚Käufer‘ und ‚Verkäufer‘ in der Wirtschaft oder ‚Regierung‘ und ‚Untertan‘ in der Politik, prinzipiell unabhängig sind. Schichtspezifische Kriterien, wie sie etwa im ‚Geschmack‘, einer Übergangslösung des 18. Jahrhunderts, noch nachgeklungen sind, wurden durch funktionssystemspezifische Kriterien abgelöst. Wohl gibt es, wie Luhmann einräumt, Verzerrungen, die Kunstliebhaber sind keineswegs gleichmäßig in der Gesamtgesellschaft verteilt. Diese Verzerrungen aber, die nach Kunstgattungen stark variieren, sind Luhmann zufolge nicht durch die Gesellschaft reguliert, sondern vielmehr als „Korrelat der evolutionären Unwahrscheinlichkeit von Gleichverteilungen“ zu verstehen.[2] Während Luhmann in Die Kunst der Gesellschaft, seinem kunstsoziologischen Hauptwerk, diese Abkopplung des Kunstsystems betont, so hatte er in seinem frühen, dem ersten der Kunst gewidmeten Aufsatz Ist Kunst codierbar? noch eingeräumt, dass die Kunst neben der Funktion, deren Referenz das Gesellschaftssystem als Ganzes ist, in Bezug auf andere Funktionssysteme auch Leistungen übernimmt.[3] Das entsprechende Kriterium hierbei ist die Brauchbarkeit im Rahmen der entsprechenden Funktionszusammenhänge, etwa zu Zwecken der Distinktion, wie sie insbesondere Pierre Bourdieu ausführlich analysiert hat.[4] Diese Ergänzung ist aus soziologischer Perspektive natürlich unabdingbar, nichtsdestotrotz lässt sich im Rahmen der Systemtheorie aber festhalten, dass schichtspezifische Zugangskriterien zugunsten von funktionssystemspezifischen zumindest in den Hintergrund getreten sind. So ist auch die kunstinterne Rangordnung der Kunstarten, die der stratifizierten Gesamtgesellschaft entsprochen hatte, durch eine segmentäre Binnendifferenzierung abgelöst worden, und was die Sujets betrifft, so ist nun ganz einfach alles kunsttauglich.

Die Funktion, die dieses autonome oder, in systemtheoretischer Diktion, ausdifferenzierte Teilsystem der Gesellschaft in dieser und in Bezug auf diese erfüllt, besteht nach Luhmann nun „im Nachweis von Ordnungszwängen im Bereich des nur Möglichen.“[5] Kunstwerke schaffen einen imaginären Raum und eine ebensolche Zeit, sie verdoppeln die Realität durch eine imaginäre Realität, eine Realität, die mit höheren Freiheitsgraden ausgestattet ist als die vorfindbare. Dass nun aber auch in diesem Bereich des nur Möglichen Ordnungszwänge herrschen, dass also Ordnung überhaupt, trotz grundsätzlicher Kontingenz jeder Ordnung, notwendig ist, weisen Kunstwerke dadurch nach, dass sie trotz der offensichtlichen Kontingenz ihres Hergestelltseins den Eindruck erwecken, mit Notwendigkeit genau so sein zu müssen, wie sie sind, dass sie sich gleichsam „gegen die eigene Kontingenz durchsetzen“ können.[6] Dieser Eindruck entsteht durch das, was Luhmann die „Schließung des Kunstwerks“ nennt.[7] Ein Kunstwerk entsteht und erschließt sich nur temporal, als Sequenz von Entscheidungen (Soll es eine Erzählung, eine Skulptur, ein Happening oder noch etwas anderes werden? Verwende ich Marmor, Holz oder Bronze? Setze ich den Meißel hier oder dort an? – und dergleichen mehr), die die jeweils nachfolgende zwar nicht determinieren, sie aber doch der Unterscheidung unterwerfen, ob sie dazu passen oder nicht. Das Kunstwerk ‚schließt sich’, wenn mit der letzten dieser Entscheidungen die erste gleichsam von der anderen Seite her wieder erreicht wird, wenn alle in dem Kunstwerk verarbeiteten Formen sich wechselseitig mit Sinn anreichern und ein in sich stimmiges Ganzes entstanden ist. Genau in dieser „unwahrscheinliche[n] Evidenz“ , die letztlich die Notwendigkeit von Ordnung überhaupt manifestiert, liegt nach Luhmann die Funktion der Kunst.[8] Auf dieser Grundlage kann das Verhältnis der imaginären Realität der Kunst zur vorfindbaren sowohl in Begriffen der Imitation, der Affirmation wie auch der Kritik ausgearbeitet werden, was aber feststeht, ist die gesellschaftliche Folgenlosigkeit der Kunst, die um genau diesen Preis mit, im Vergleich zu anderen Funktionssystemen, besonders hohen Freiheitsgraden ausgestattet ist, das heißt mit besonders vielen Möglichkeiten der Selbstbeschränkung und -regulierung.

Zur Politik der Kunst

Ganz im Gegensatz zu dieser systemtheoretischen Beschreibung der Kunst als Funktionssystem, das gesellschaftlich folgenlos bleibt, spricht Jacques Rancière der Kunst ein emanzipatorisches Potential zu. Ein emanzipatorisches Potential, das sich aus der radikalen Gleichgültigkeit ergibt, die die Kunst in dem auszeichnet, was er das „ästhetische Regime“ nennt. Bei diesem „Regime“ handelt es sich um eine historisch spezifische Weise, Kunst als solche zu identifizieren. Es geschieht dies demnach nicht mehr primär anhand einer bestimmten, sie hervorbringenden Tätigkeitsform, wie etwa der Nachahmung, sondern vielmehr aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer spezifischen, sinnlichen Sphäre, zu einem charakteristischen Erfahrungsmodus. Diese Sphäre des Sinnlichen ist durch die Auflösung aller üblichen Verbindungen und Ordnungen gekennzeichnet. Die Kunst wird befreit von jeglichen Vorgaben und Hierarchien: Es gibt nun kein Sujet mehr, das der Kunst nicht würdig wäre, keine Rangordnung der Sujets oder auch der Genres und Kunstarten, was zuvor in einer allgemeinen Analogie zur Hierarchie politischer und sozialer Tätigkeiten der Fall gewesen war. Trotz eminenter Unterschiede in der Theorieanlage lässt sich das, was Rancière hier im Blick hat, unschwer mit der von Luhmann beschriebenen Ausdifferenzierung des Kunstsystems in eine Beziehung der Entsprechung bringen.

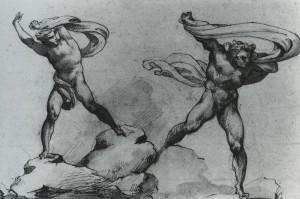

Im ästhetischen Zustand, den Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen beschreibt, erblickt Rancière „die erste und in gewisser Hinsicht unübertroffene Manifestation dieses Regimes“.[9] Es handelt sich um einen besonderen Modus der Wahrnehmung, einen Modus, der ganz allgemein als ‚coincidentia oppositorum‘ näher spezifiziert werden könnte. Rancière erläutert dies anhand von Schillers Beschreibung der Juno Ludovisi, einer antiken Statue, von der nur der Kopf erhalten geblieben ist. Dieser abgetrennte Kopf einer Göttin, „die niemandem mehr befiehlt oder gehorcht, die nichts tut und nichts will“ , wird nun zum Symbol der Einheit von Gegensätzen, von Aktivität und Passivität, von Wissen und Nichtwissen.[10] Mit dieser Einheit, dieser Gleichgültigkeit evoziert Schiller nach Rancière eine Gemeinschaft von Gleichen und Freien, eine Gemeinschaft, in der die Unterscheidung zwischen den Aktiven, die entscheiden und befehlen, und den Passiven, die gehorchen und abseits des Gemeinsamen und Öffentlichen der privaten Arbeit nachgehen, zwischen denen, die wissen, und denen, die nicht wissen, suspendiert ist. Diese Gemeinschaft ist, wie er mit Deleuze festhält, „ein Volk, das ‚noch fehlt’.“[11] Im Kopf der Juno Ludovisi verdichtet sich die Erfahrung eines „Bruch[s] mit dem Schema der Adäquatheit, dem gemäß die Verteilung der Lebensverhältnisse oder Betätigungen genau der Körper-Verteilung und der Verteilung der körperlichen Ausstattung, die diesen Verhältnissen und Betätigungen angepasst sind, entspricht.“[12] Mit der Freiheit und Gleichheit der Sujets und der Genres der Kunst korrespondiert hierbei ein Betrachter, den Rancière als „zufälligen Passanten“ bestimmt: ein „Subjekt ohne besondere Identität, das ‚Irgendjemand’ heißt.“[13]

Es ist dies somit nicht weniger als ein Bruch mit der gesellschaftlichen Ordnung, denn auch diese konzipiert Rancière in ästhetischen Kategorien als System sinnlicher Evidenzen, als „Aufteilung des Sinnlichen“ und dies in einem doppelten Sinn: Einerseits legt diese Aufteilung fest, wer zur Gemeinschaft gehört, einen Platz in der symbolischen Ordnung der Gemeinschaft hat, wer sichtbar und fähig ist, das Gemeinsame zu sehen und darüber zu sprechen und wer von all dem ausgeschlossen bleibt. Andererseits betrifft sie aber auch das Gemeinsame selbst, die raumzeitliche Aufteilung der Teile der Gemeinschaft, der Plätze in der symbolischen Ordnung, die Verteilung der ihnen zugewiesenen Tätigkeiten und Fähigkeiten, die Legitimität der einem zustehenden oder nicht zustehenden Anteile. Solch eine Aufteilung des Sinnlichen nennt Rancière „Polizei“, der Begriff „Politik“ hingegen ist denjenigen Tätigkeiten vorbehalten, die ebendiese polizeiliche Aufteilung des Sinnlichen unterbrechen, welche das sie zugleich ermöglichende und unterminierende Prinzip der Gleichheit der Beliebigen in sie einschreiben.

Die der Kunst eigene Politik der Gleichheit, wie Rancière sie im ‚ästhetischen Regime’ am Werk sieht, besteht nun also nicht etwa darin, die Betrachter aufzuklären und zu mobilisieren, sie also vom Nichtwissen zum Wissen und von der Passivität zur Aktivität zu führen, sondern vielmehr darin, Wissen und Nichtwissen sowie Aktivität und Passivität zum Punkt ihrer Ununterscheidbarkeit zu bringen. Innerhalb des ‚ästhetischen Regimes‘ unterscheidet Rancière nun aber zwei unterschiedliche Traditionen, diese Politik zu denken. Die eine erhofft sich die tatsächliche, sinnliche Verwirklichung der Gemeinschaft der Freien und Gleichen durch die Kunst, ihr Aufgehen im Leben. Hierzu zählt etwa Gilles Deleuze, demzufolge der Künstler nicht nur „‚mit Blick’ auf ein Volk, das ‚noch fehlt’“[14] arbeitet, sondern an der Hervorbringung dieses Volks auch unmittelbar selbst beteiligt ist. Angesichts der zum Scheitern verurteilten Versuche, Kunst und Leben zugunsten einer neuen Gemeinschaft zu verschmelzen – etwa der Experimente der russischen Avantgarde im Rahmen der Revolution, von denen letztlich nicht viel mehr übrig blieb als der Chorgesang, die von Ossip Mandelstam lakonisch beklagte „Geißel sowjetischer Erholungsheime“ – betont aber die andere Tradition gerade die Autonomie der Kunst. Rancière exemplifiziert diese zweite Tradition an Adorno, ihr gehört aber zweifelsohne auch Niklas Luhmanns Theorie der modernen Kunst als eines ausdifferenzierten Teilsystems der Gesellschaft an.[15] Luhmann versucht jedoch nicht wie Adorno, ihr emanzipatorisches Potential um den Preis des unendlichen Aufschubs seiner Verwirklichung zu retten, sondern konstatiert vielmehr nüchtern ihre gesellschaftliche Folgenlosigkeit.

Die Produktivität der Begegnung von Luhmanns und Rancières Bestimmungen dessen, was als gesellschaftliche Funktion der Kunst bezeichnet werden kann, auch wenn Rancière diesen Ausdruck nicht verwendet, wird nun dadurch ermöglicht, dass Rancière die Autonomie der Kunst selbst nicht zugunsten des Einswerdens von Kunst und Leben aufgeben will, sondern vielmehr auf die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Spannung zwischen diesen beiden Polen hinweist. Der vergebliche Traum der sinnlichen Verwirklichung einer neuen Gemeinschaft, des ‚Volks, das noch fehlt’, wie er in Anlehnung an Deleuze schreibt, gilt es gerade aufgrund seiner von vornherein feststehenden Vergeblichkeit ebenso zu vermeiden wie die Selbstbescheidung im Rückzug in die gesellschaftliche Folgenlosigkeit. Vielmehr halten Kunstwerke, als Bestandteile einer autonomen Sphäre des Sinnlichen, den ‚Blick auf ein Volk, das noch fehlt’ aufrecht, ohne aber dieses durch sich selbst, letztlich durch Selbstabschaffung, hervorbringen zu wollen. Kunstwerke evozieren im Rahmen ihrer eigenen Politik eine Gemeinschaft der Freien und Gleichen, die durch Kunst zwar nicht verwirklicht werden kann, die aber mit einem politischen Aufbrechen der ungleichen gesellschaftlichen Ordnung durchaus in Korrespondenz treten kann. Denn auch diese versteht Rancière in erster Linie als eine Ordnung sinnlicher Evidenzen.

Zur Politik des Funktionssystems Kunst

Die vor dem Hintergrund einer ästhetischen Konzeption gesellschaftlicher Ordnung anzusiedelnde, künstlerische Politik der Gleichgültigkeit lässt sich nun in die Luhmannsche Theoriesprache übersetzen und dadurch das emanzipatorische Potential der Kunst, der ‚Blick auf ein Volk, das noch fehlt’, in die systemtheoretische Beschreibung der Kunst als Teilsystem der modernen Gesellschaft einführen. Die Funktion des autonomen Kunstsystems, die Luhmann am Nachweis der Notwendigkeit von Ordnung überhaupt festmacht, wird dadurch zu einem Pol, der durch einen anderen ergänzt wird, den anderen, der den Blick auf die Gemeinschaft der Freien und Gleichen ermöglicht. Kunstwerke ermöglichen diesen Blick, sie evozieren diese Gemeinschaft durch das Zusammenfallen von Gegensätzen, wie Rancière es anhand von Schillers Beschreibung der Juno Ludovisi erläutert. Der Zustand der Aufhebung der Gegensätze von Aktivität und Passivität, von Wissen und Nichtwissen, der Zustand der Suspendierung der vorfindbaren Ordnung aber lässt sich mit systemtheoretischem Vokabular nur als Zustand der totalen Entdifferenzierung beschreiben. Wenn Rancière von „der Konstruktion eines neuen Lebens, in dem die Kunst, die Politik, die Ökonomie oder die Kultur in ein und derselben Form des gemeinschaftlichen Lebens verschmelzen“ spricht, so lässt sich dies systemtheoretisch nur als Suspendierung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft fassen.[16] Mit dieser Suspendierung fallen auch die funktionssystemspezifischen Rollenkomplementaritäten als Gegensätze zwischen aktiv und passiv wie auch zwischen Wissen und Nichtwissen dahin. Luhmanns Bestimmung der Funktion der Kunst als Aufzeigen der Notwendigkeit von Ordnung überhaupt kann mit Rancière somit ergänzt und gleichsam in Schwingung versetzt werden – durch den Blick auf eine entdifferenzierte Gesellschaft. Dass diese prinzipiell nicht verwirklicht werden kann, deckt sich hierbei mit Rancières These, dass die fundamentale Gleichheit nicht als Aufteilung des Sinnlichen verwirklicht werden kann, denn Aufteilung, also Ordnung, bedeutet immer Ungleichheit. Die Gleichheit lässt sich vielmehr bloß ereignishaft in die polizeiliche Aufteilung des Sinnlichen einschreiben. Ist dies aber geschehen, handelt es sich einfach um eine neue polizeiliche Ordnung, in der sich Gleichheit dann als unterminierendes Prinzip erneut geltend machen kann.

Der Blick auf eine entdifferenzierte Gesellschaft, der durch ein Kunstwerk evoziert werden kann, lässt sich systemtheoretisch mithin als Blick auf die letztliche Kontingenz jeder sozialen Ordnung interpretieren. Dass Ordnung immer kontingent ist, ist der Luhmannschen Theorie hierbei keineswegs fremd, vielmehr handelt es sich sogar um eine ihrer wesentlichen Säulen. Das Zustandekommen von Ordnung ist extrem unwahrscheinlich und könnte immer auch anders vonstattengehen. Auf dieser Grundlage beobachtet der Systemtheoretiker beziehungsweise die Systemtheoretikerin, wie Ordnung durch Reduktion von Komplexität, also durch Systembildung zustande kommt, und auch die moderne Gesellschaft selbst zeichnet sich Luhmann zufolge durch ein Bewusstsein ihrer eigenen Kontingenz aus. Die Besonderheit des zweiten der beiden Pole, zwischen denen Kunstwerke eine Spannung aufrecht zu erhalten suchen, besteht also nicht bloß darin, dass sie die letztliche Kontingenz jeder Ordnung aufzeigen, sondern vielmehr darin, dass sie dies in Form eines Blicks auf einen nicht verwirklichbaren Zustand der totalen gesellschaftlichen Entdifferenzierung, eine Gemeinschaft von Freien und Gleichen, erreichen. Dass dieser Blick auf ein ganz anderes, die Distanz zur vorfindbaren Ordnung, die diese in ihrer Kontingenz, ihrer letztlichen Grundlosigkeit aufzeigt, sich mit Bemühungen verbinden kann, diese Ordnung aufzubrechen, Bemühungen, die nicht gesellschaftlich folgenlos bleiben, ist, wenn auch mitnichten garantiert, so doch zumindest denkbar.

Die zumindest potenziell emanzipatorische Funktion der Kunst in der modernen Gesellschaft lässt sich also, nach der hier arrangierten Begegnung von Niklas Luhmann und Jacques Rancière, an einer Spannung festmachen: Der Spannung, die im doppelten Nachweis der Notwendigkeit von Ordnung überhaupt und zugleich der Kontingenz jeglicher Ordnung liegt. Durch die Aufrechterhaltung dieser Spannung, die einzelne Kunstwerke auf je singuläre Weise zu leisten vermögen, wird denn auch die Möglichkeit eröffnet, dass der ‚Blick auf ein Volk, das noch fehlt’, die Evozierung einer Gemeinschaft von Freien und Gleichen, sich mit einem emanzipatorischen Aufbrechen dessen verbindet, was Rancière die ‚polizeiliche Aufteilung des Sinnlichen’ nennt. Die Künste können der politischen Emanzipation gleichsam leihen, was sie mit ihr gemeinsam haben: „Positionen und Bewegungen von Körpern, Funktionen des Worts, Verteilungen des Sichtbaren und des Unsichtbaren.“[17] Es wird dadurch also zumindest denkbar, dass die Suspendierung von Ordnung in der sinnlichen Sphäre der autonomen Kunst mit Bemühungen um ein Aufbrechen der bestehenden sozialen Ordnung und dem Einschreiben der Gleichheit der Beliebigen in sie in Korrespondenz treten kann.

[1] Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M. 1973, S. 337.

[2] Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1997, S. 391.

[3] Niklas Luhmann, Ist Kunst codierbar?, in: Ders., Schriften zu Kunst und Literatur, Frankfurt a.M. 2008, S. 42.

[4] Vgl. etwa Pierre Bourdieu/Alain Darbel, Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher, Konstanz 2006.

[5] Luhmann 1997, S. 238.

[6] Ebd., S. 193.

[7] Ebd.

[8] Ebd., S. 191.

[9] Jacques Rancière, Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin 2008a, S. 40.

[10] Ebd., S. 81.

[11] Jacques Rancière, Ist Kunst widerständig?, Berlin 2008b, S. 11.

[12] Rancière 2008a, S. 81.

[13] Ebd., S. 78.

[14] Rancière 2008b, S. 11.

[15] Ossip Mandelstam, Armenien, Armenien. Prosa, Notizbuch, Gedichte 1930-1933, Frankfurt a.M. 1994, S. 63.

[16] Rancière 2008b, S. 24.

[17] Rancière 2008a, S. 34.

Quellennachweis: Stefan Egger, Vom Blick auf ein Volk, das noch fehlt. Mit Niklas Luhmann und Jacques Rancière zur Funktion der Kunst, in: ALL-OVER, Nr. 1, Juli 2011. URL: http://allover-magazin.com/?p=405.