Seit den Collagen der Kubisten, seit den Ready Mades Marcel Duchamps, spätestens aber seit den Nouveaux Réalistes und der Pop Art sind die Alltagsdinge aus dem Kunstbetrieb nicht mehr wegzudenken. Sie sind Teil von Installationen, von Assemblagen oder treten als einzelnes objet trouvé auf. Doch was geschieht, wenn Alltagsdinge speziell in die Gattung „Selbstporträt“ eingebunden werden – und zwar in der Art, dass der menschliche Leib als Vermittler eines Selbst-Bildes ausgespart wird und stattdessen eben diese Dinge zu Hauptakteuren[1] des Handlungsnetzwerkes „Selbstporträt“ werden?

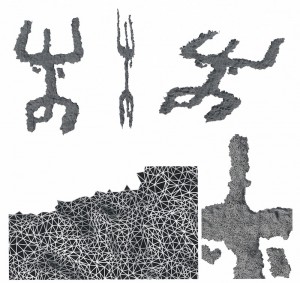

Abb. 1: Kendell Geers, Self-Portrait, 1995, zerbrochene Bierflasche der Marke Heineken, 9,5 x 7,5 x 6 cm, Original zerstört auf Flug TW800, Edition 5/12, gordonschachatcollection, Johannesburg.

„Selbstporträts in Dingen“,[2] wie ich diese Gruppe von Autoporträts nenne, sind nicht besonders häufig. Sie sind aber auch bei weitem nicht so selten, dass ihr Verschweigen in themenspezifischen Kompendien gerechtfertigt wäre. Pawel Althamer etwa lässt nach einer Aktion am Potsdamer Platz in Berlin (2002) sein Self-Portrait as a Businessman in Form eines Haufens abgelegter Dinge zurück. Michael Landys Beitrag für den Skulpturenpark der Londoner Frieze ist ein Self-Portrait as Rubbish Bin (2012). Shinro Ohtake begnügt sich nicht mit einem Ding als Stellvertreter seines Selbst; das Publikum seiner Arbeit zur dOCUMENTA 13 – MON CHERI: A Self-Portrait as a Scrapped Shed (2012) – sieht sich einer ganzen Ding-Akkumulation gegenüber. Ich verwende innerhalb dieses kurzen Textes zwei sehr unterschiedliche Kunstwerke, um die Wirkung von „Selbstporträts in Dingen“ zu verdeutlichen: Kendell Geers‘ Self-Portrait[3] aus dem Jahr 1995 (Abb.1) und das Selbstporträt als Essiggurkerl[4] von Erwin Wurm von 2008 (Abb. 2).[5]

Abb. 2: Erwin Wurm, Selbstporträt als Essiggurkerl, 2008, Acryl, Acryllack, lackierte Holzpodeste, 36-teilige Installation, Dimensionen variabel, Museum der Moderne, Salzburg.

In allen genannten Fällen spielt die Bezeichnung als „Selbstporträt“ eine wesentliche Rolle. Dabei ist das Konzept eines „autoporträtistischen Paktes“ interessant, das sich auf Philippe Lejeune stützt.[6] Nach Lejeune kann der autobiografische Pakt durch verschiedene Signale ausgelöst werden – etwa durch spezifische Erkennungsmerkmale, die der Gattung auf Basis kanonisierter Werke zugeschrieben werden. Es genügt aber auch die Gattungsbezeichnung selbst, um bestimmte Erwartungen an ein Kunstwerk zu triggern. Paul de Man hat Lejeune dahingehend kritisiert, dass der Begriff „Autobiografie“ weniger als Kategorie-Begriff, denn als bestimmte Lesart eines Textes zu verstehen sei.[7] So auch mein Verständnis des Begriffs „Autoporträt“. Dennoch gebe ich Lejeune insofern recht, dass es besonders die Gattungsbezeichnung ist, welche eine gattungsspezifische Lesart provoziert. Das stimmt auch mit den Überlegungen von Jacques Derrida überein, der schreibt: „Wenn das, was man Selbstportrait nennt, von der Tatsache abhängt, dass man es Selbstportrait nennt, so müsste ein Akt der Namensgebung mir zu Recht erlauben, etwas Beliebiges ein Selbstportrait zu nennen […].“[8] Doch welche Erwartungen sind es, die eine Benennung als „Selbstporträt“ auslöst? Die wesentlichsten unter ihnen lassen sich meines Erachtens in den folgenden drei Punkten zusammenfassen: (A) Die Urheberschaft für das Selbstporträt liegt bei der sich-selbst-porträtierenden Person.[9] (B) Es besteht in irgendeiner Weise Ähnlichkeit zwischen dem Selbstporträt und Urheberin beziehungsweise Urheber – dem Modell.[10] (C) Das Publikum kann angesichts des Werkes den Blick der Künstlerin oder des Künstlers auf das eigene Selbst nachvollziehen.[11]

(A) Sowohl angesichts von Kendell Geers‘ Self-Portrait als auch von Erwin Wurms Selbstporträt als Essiggurkerl wird die Erwartung von „Eigenhändigkeit“ Irritation auslösen. Bei Self-Portrait handelt es sich um einen Fundgegenstand, eine zerbrochene Bierflasche der Marke Heineken. Selbstporträt als Essiggurkerl konfrontiert das Publikum[12] im ersten Moment mit einer Ansammlung von 36 Essiggurken, die einzeln auf quaderförmige weiße Sockel montiert sind. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um echte Gurken, sondern um mimetisch detailgetreue Nachahmungen aus farbig gefasstem Acryl. Dass es sich de facto um Fake-Gurken handelt, wird für das Publikum zunächst kaum eine Rolle spielen. Doch selbst, wenn sich die Betrachterinnen und Betrachter dieser Täuschung bewusst werden: Von „Ausdruck“, von „Authentizität“ durch „Eigenhändigkeit“ kann hier nicht die Rede sein. Der künstlerische Akt besteht bei Geers in der Auswahl, der Rekontextualisierung des Alltagsdings und seiner Benennung als Selbstporträt. Bei Wurm ist der künstlerische Akt durch ein Konzept gegeben, das der Künstler durch andere realisieren lässt. Beide Selbstporträts verheimlichen nicht, dass sie Selbstbildnisse sind, die nicht von der Handlungsmacht eines Individuums abhängen. Die mit dem autoporträtistischen Pakt verbundene Erwartung, im Selbstporträt eine eigene Arbeit der Modelle vorzufinden wird somit durch den vorhandenen künstlerischen Akt zwar einerseits bestätigt; andererseits wird aber fragwürdig, ob durch diese Form des Selbstporträts ein authentisches Bild des selbstreferenziellen Blicks der Künstler auf sich selbst vermittelt werden kann.

(B) Noch mehr wird allerdings die Suche nach einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen diesen beiden „Selbstporträts in Dingen“ und ihren Modellen verwirren. Eng mit der Bezeichnung „Selbstporträt“ verbunden ist immer noch die Erwartung physiognomischer Ähnlichkeit im Sinne von „Porträtähnlichkeit“ wie Jacob Burckhardt den Begriff am Ende des 19. Jahrhunderts verwendete.[13] Burckhardt spricht von „Porträtähnlichkeit“, wenn ein Kunstwerk es vermag, eindeutig auf den spezifischen Leib eines bestimmten Menschen zu verweisen. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Individualität, beziehungsweise dem Selbst, kann nach Burckhardt nur über die mimetische Darstellung des einzigartigen Leibes erfolgen. Burckhardts Konzept der Porträtähnlichkeit und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen sind häufig kritisiert worden.[14] Zumindest die Vorstellung, wonach der Fokus von Selbstporträts „in der Charakteristik der Physiognomie, des Körperhabitus und der Gebärde“ liegt,[15] hält sich bis heute aber beharrlich. Auch James Hall bespricht in The self-portrait. A cultural history, erschienen 2014, fast ausschließlich Werke, die in irgendeiner Art und Weise Leibesreferenzialität aufweisen.[16] Gottfried Boehm stellt bereits 1997 mit Blick auf die gestische Malerei zur Diskussion, ob „nicht abstrakte Selbstbildnisse denkbar [seien], die darauf verzichten, die Außenseite der Person zu reportieren und die dennoch authentischer Ausdruck eines bestimmten Menschen sind“.[17] Allerdings stellt auch die gestische Malerei einen unmittelbaren Bezug zum individuellen Leib her, da sie – mehr noch als andere Formen der Malerei – als dessen Spur verstanden werden kann. Während manche „Selbstporträts in Dingen“ durch eine bestimmte Anordnung formale Bezüge zum menschlichen Leib evozieren,[18] kann ein solcher physiognomischer Bezug zu den von mir gewählten Beispielen nur hergestellt werden, indem ihre Form anthropomorphisiert wird. Die Bierflasche bei Kendell Geers eignet sich dazu gar nicht so schlecht: Die Größenverhältnisse zwischen Kopf und Bauch der Flasche können jenen zwischen Kopf und Rumpf des Menschen gedanklich gegenübergestellt werden.[19] Die Bezeichnungen der verschiedenen Teile der Flasche, beispielsweise als „Bauch“ oder „Hals“, regen einen solchen Vergleich an. In Bezug auf Oberflächeneigenschaften kann ebenfalls durch ein hohes Maß an Abstraktion Ähnlichkeit zum Leib konstruiert werden. Das Konzept von Ähnlichkeit, das hier zur Anwendung kommt, erinnert an jenes von Charles Peirce, demzufolge sich Ähnlichkeit immer auf ausgewählte abstrahierte Eigenschaften bezieht.[20] Auch die Form der Essiggurken bei Erwin Wurm kann damit als rumpf-ähnlich gedeutet werden. Den Dingen kommt in jedem Fall zugute, dass sie ebenso wie der Leib im Raum wirken. Gerade aus diesem Grund wird allerdings nie völlig befriedigende Porträtähnlichkeit zu einem individuellen Leib hergestellt werden können. Denn die Dinge besitzen bereits durch ihre räumliche Gegebenheit so große Präsenz, dass sie sich in ihrer Spezifität und Eigenständigkeit niemals ausblenden lassen, sich immer wieder in den Vordergrund drängen.

Bei Selbstporträt als Essiggurkerl wird der Irritationsgrad eventuell nicht so groß sein, da der Titelzusatz „als“ auf ein Rollenporträt hinweist. Demnach können die Dinge hier als Maske verstanden werden. Die Maske aber muss erfahrungsgemäß keine Porträtähnlichkeit zum menschlichen Körper aufweisen. Die Frage, die sich vor dem Hintergrund des autoporträtistischen Paktes angesichts der Arbeit von Erwin Wurm stellt, ist vielmehr, auf welches der 36 Gurken-Doubles sich der Pakt überhaupt bezieht. Erwartet das Publikum ein einzigartiges, in sich geschlossenes Bild des Selbst, kann es gerade auf Basis dieser Erwartungshaltung Selbstporträt als Essiggurkerl nur so verstehen, dass die spezielle Wurm-Gurke nicht mehr auszumachen ist und sich der Urheber des Selbstporträts möglicherweise absichtlich als ein Gurkerl unter vielen darstellt. Spätestens, wenn Folgerungen solcher Art getroffen werden, ist die Konstruktion physiognomischer Porträtähnlichkeit nicht mehr relevant. Es wird versucht, eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Selbstporträt und Modell über die Inhalte herzustellen, die das Ding im Selbstporträt zu vermitteln vermag. Weil das Ding in die unterschiedlichsten Handlungsnetzwerke verwoben ist, ist es in seiner Funktion als Berichterstatter allerdings überaus vieldeutig. Wurms Essiggurken können etwa im Gesamtzusammenhang des Œuvre des Künstlers betrachtet werden. Sie werden dann den anderen Alltagsdingen gegenübergestellt, die Wurm bereits in seine Arbeiten eingebunden hat und die unter anderem als ironisches Statement zum Kunstbetrieb gelesen werden können. Sie können als erweiterte Bildhauerei verstanden werden, somit in die Gattung Skulptur eingereiht und dementsprechend diskutiert werden. Häufig werden sie auch biografisch, auf das Heimatland des Künstlers bezogen, interpretiert. Auf der Homepage des Salzburger Museums der Moderne ist etwa zu lesen: „Die beliebte österreichische Jause – das Leberkäsesemmerl mit Essiggurkerl – ist für viele unverzichtbar. […] wenn Erwin Wurm ein Essiggurkerl ist, was sind denn dann wir restlichen Österreicher?“[21] Was „wir Österreicher“ sind, weiß trotz der humorigen Implikation dieses Pressetextes natürlich auch Erwin Wurm nicht. Daher kann auch er nicht vorhersehen, in welche subjektiven Handlungsnetzwerke ein Gurkerl vom Publikum gedanklich eingereiht wird. Denn das Ding wird durch seine ursprünglichen Gebrauchsfunktionen persönliche Erinnerungen in seinen Betrachterinnen und Betrachtern aufrufen, mehr noch, als es die mimetische Darstellung eines individuellen Leibes vermag.[22] Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass die Bedeutungsmöglichkeiten der Dinge innerhalb der beiden Selbstporträts in diesem Text nicht vollständig angeführt werden können. Generell ist die Polysemie aller Dinge kaum fassbar. Das gilt umso mehr, wenn Alltagsdinge in das System „Kunst“ eingegliedert werden. Angesichts der „Selbstporträts in Dingen“ wird aus diesen Gründen allerdings unklar, auf Grundlage welchen Inhaltes die durch den autoporträtistischen Pakt erwartete Ähnlichkeit zwischen Selbstporträt und Modell eigentlich hergestellt werden soll. Durch solche Zweifel wird das Ding im Selbstporträt zum unergründbaren objet ambigu,[23] das immer neue Fragen und Assoziationen auslöst, sein Gegenüber aber niemals zu einem vollkommen klaren Ergebnis gelangen lässt.

(C) Der autoporträtistischen Pakt kann das Publikum glauben machen, man könne durch das Selbstporträt gewissermaßen die Position des sich-selbst-porträtierenden Menschen vor dem Spiegel einnehmen, also den Blick der Künstlerin beziehungsweise des Künstlers auf sich selbst nachvollziehen. Jacques Derrida weist in seinen Aufzeichnungen eines Blinden darauf hin, dass es gerade der Leib ist, der den Blick des Menschen auf seinen eigenen Körper unmöglich werden lässt.[24] Der hinderliche Leib ist aus Kendell Geers‘ Self-Portrait ebenso wie aus Erwin Wurms Selbstporträt als Essiggurkerl insofern ausgeschlossen, als dass er nicht zur Darstellung gelangt. Im Gegensatz zum eigenen Leib können sowohl die Fake-Essiggurken als auch die zerbrochene Bierflasche von allen Seiten betrachtet werden. Die Position der sich-selbst-porträtierenden Person und des Publikums ist in dieser Hinsicht tatsächlich dieselbe: Beide befinden sich gegenüber der stellvertretenden Ding-Berichterstatter, die sich mitsamt ihrer Eigenheiten in den Diskurs einbringen. Nicht nur die Dinge werden hier von ihren menschlichen Mit-Akteuren animiert, auch sie animieren ihr Gegenüber.

Aus der Position des Modells bedeutet der Einsatz eines Dings im Selbstporträt Handlungsmacht abzugeben. Die Sprecherrolle wird auf die Dinge übertragen. Für die Modelle der Selbstporträts sind die von ihnen gewählten Dinge zwar mit subjektiven Bedeutungen besetzt; gleichzeitig ist die Vieldeutigkeit dieser Dinge für sie aber ebenso wenig fassbar wie für das Publikum. Die mit dem autoporträtistischen Pakt verknüpften Erwartungen rufen im Publikum Irritation hervor, die zu immer neuen kritischen Fragen bezüglich des Selbst und seiner Darstellbarkeit führt. Angesichts eines jeden Selbstporträts erblickt sich das Publikum immer auch selbst im Spiegel; „Selbstporträts in Dingen“ lassen die Subjektivität von interpretativen Assoziationen bezüglich des Dings aber wesentlich deutlicher zutage treten als traditionell-mimetische Selbstporträts. Damit stellt der Einsatz von „Selbstporträts in Dingen“ auch eine Selbstermächtigung dar. Das Modell verweigert sich insofern, als dass es dem Publikum keine Illusion einer Selbst-Offenbarung zugesteht. Durch den Einsatz von Dingen als stellvertretende Sprecher des Selbst wird das Modell niemals zum vollständig verfügbaren Objekt.

[1] Vgl. Bruno Latour, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt a. M. 2007; Andréa Belliger/David J. Krieger, ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie, Bielefeld 2006; Friedrich Balke/Maria Muhle/Antonia von Schöning (Hg.), Die Wiederkehr der Dinge, Berlin 2011.

[2] Mit „Dinge“ meine ich ausdrücklich materielle Alltagsdinge. Der Zusatz „in“ ist in Anlehnung an Materialbezeichnungen wie „in Öl“ etc. gewählt; selbst wenn Materialien im Unterschied zu Dingen keine spezifische Form besitzen, bringen auch sie die ihnen immanenten Eigenschaften in das Kunstwerk ein.

[3] Vgl. Secession Wien (Hg.), Kendell Geers (Kat.), Wien 1999; div. Essays unter: URL: http://www.kendellgeers.com/library/texts/345 [19.2.2015].

[4] Museum der Moderne Salzburg, Zu Erwin Wurms Installation Selbstporträt als Essiggurkerl (Ausstellungsfolder, unveröffentlicht), Salzburg 2010; Museum der Moderne Salzburg, Selbstporträt als Essiggurkerl. Erwin Wurm (Pressetext zur Ausstellung), 2010. URL: http://www.museumdermoderne.at/de/ausstellungen/aktuell/details/mdm/selbstportraet-als-essiggurkerl/ [19.2.2015].

[5] Zum jetzigen Zeitpunkt meiner Recherchen ist es mir in diesem Zusammenhang nur möglich die Arbeiten männlicher Kunstschaffender zu nennen.

[6] Philippe Lejeune, Der autobiografische Pakt, in: Günter Niggl (Hg.), Die Autobiographie. Zur Form und Geschichte einer literarischen Gattung, Darmstadt 1989, S. 214 – 257; Alma-Elisa Kittner und Ingrid Hölzl haben das Konzept des autobiografischen Paktes für die Kunstwissenschaften adaptiert: Alma-Elisa Kittner, Visuelle Autobiographien. Sammeln als Selbstentwurf bei Hannah Höch, Sophie Calle und Annette Messager, Bielefeld 2009; Ingrid Hölzl, Der autoporträtistische Pakt. Zur Theorie des fotografischen Selbstporträts am Beispiel Samuel Fosso, München 2008.

[7] Vgl. Hölzl 2008, S. 51; Paul de Man, Autobiography as De-Facement, in: Modern Language Notes, Vol. 94, No. 5, 1979, S. 919 – 930.

[8] Jacques Derrida, Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstporträt und andere Ruinen, München 1997, S. 67.

[9] Vgl. Hölzl 2008, S. 78: „Ein Werk als Autobiografie/Selbstporträt zu signieren, heißt, die Identität der dargestellten Person mit der eigenen Person zu postulieren.“

[10] Vgl. Hans Belting, Bild-Anthropologie, München 2001, S. 115: „Die Geschichte des neuzeitlichen Porträts ist meist als Geschichte eines Bildes geschrieben worden, an dem man die Ähnlichkeit mit einem lebenden Modell abgelesen hat.“ Zum Begriff Modell vgl. Lejeune 1989, S. 245: „Unter Modell verstehe ich das Reale, dem ähnlich zu sein das Ausgesagte vorgibt.“ Identität gründet auf einer Aussage, Ähnlichkeit ist eine Beziehung zum außertextuellen Modell.

[11] Vgl. Roland Barthes, Die helle Kammer, Frankfurt a. M. 1985, S. 103: „Der Betrachter lässt im Moment des Betrachtens den Blick des Autors wieder ‘auferstehen‘.“

[12] „Das“ Publikum gibt es natürlich ebenso wenig wie „den Betrachter“. In diesem Text gehe ich von Menschen aus, die zumindest in Ansätzen mit dem Kanon europäischer Kunstgeschichte und ihren Wahrnehmungsmaßstäben vertraut sind.

[13] Vgl. Jacob Burckhardt, Die Anfänge der neueren Porträtmalerei, in: Emil Dürr (Hg.), Jacob Burckhardt. Vorträge, Stuttgart/Berlin/Leipzig 1933, S. 316 – 330.

[14] Vgl. etwa Bruno Reudenbach, Individuum ohne Bildnis? Zum Problem künstlerischer Ausdrucksformen von Individualität im Mittelalter, in: Jan A. Aertsen/Andreas Speer (Hg.), Individuum und Individualität im Mittelalter, Berlin 1996, S. 807 – 819, hier S. 809 – 812.

[15] Vgl. Gottfried Boehm, Der blinde Spiegel. Anmerkungen zum Selbstbildnis im 20. Jahrhundert, in: Herzog Anton Ulrich-Museum (Hg.), Ansichten vom Ich. 100 ausgewählte Blätter der Sammlung. Künstler sehen sich selbst. Graphische Selbstbildnisse des 20. Jahrhunderts (Kat.), Braunschweig 1997, S. 25 – 35, hier S. 27. Eine solche Sichtweise müsse am Ende des 20. Jahrhunderts überdacht werden.

[16] Vgl. James Hall, The self-portrait: A cultural history, London 2014. Allein durch die kurze Auseinandersetzung mit Everyone I Have Ever Slept With 1963 – 1995 (1995) von Tracy Emin ist eine Ausnahme gegeben. Hier handelt es sich meines Erachtens allerdings eher um eine Arbeit, die der von Alma-Elisa Kittner eingeführten und ausführlich erörterten Kategorie der „visuellen Autobiographie“ zufällt; vgl. Kittner 2009.

[17] Boehm 1997, S. 27; Boehm geht allerdings nicht weiter auf diese Fragestellung ein, weil der Ausstellungskatalog, in dem sich der Text befindet, keine Selbstporträts solcher Art beinhaltet.

[18] Wie etwa bei den Selbstporträts des englischen Künstlers Tony Cragg.

[19] Das gilt etwa auch für Self-portrait as Rubbish Bin (2012) von Michael Landy.

[20] Vgl. Charles S. Peirce, Semiotische Schriften. Bd. III. 1906 – 1911, Frankfurt a. M. 1993, S. 137 – 154; hier nach Hölzl 2008, S. 94; vgl. auch Gottfried Boehm, Bildnis und Individuum: Über den Ursprung der Porträtmalerei in der italienischen Renaissance, München 1985, S. 45 – 48: Im Gegensatz zum ritrare dal naturale beruhe die Ähnlichkeit zwischen Porträt und Modell immer auf einer höheren Abstraktionsleistung.

[21] Museum der Moderne Salzburg 2010 (Pressetext).

[22] Ähnlich beschreibt es Kittner für die Rezeption von Sophie Calles Autobiographical Stories (1988 – 89): das Publikum bilde hier eigene rhizomartige Erinnerungsstrukturen; vgl. Kittner 2009, S. 182.

[23] Vgl. Karin Krauthausen, Von Dingen, Resten und Findekünsten bei Paul Valéry, in: Balke/Muhle/von Schöning 2011, S. 151 – 174.

[24] Derrida spricht vornehmlich über das Auge, das nicht erblickt werden kann; vgl. Derrida 1997, etwa S. 64.