1. Urszenen

„So weit entfernt ich im Kinosaal meinen Platz haben mag, ich klebe mit der Nase, als wollte ich sie mir eindrücken am Spiegel der Leinwand […] ich stürze mich auf das Bild wie das Tier auf den ‚täuschend ähnlichen Stofffetzen‘, den man ihm hinhält […].“[1]

Ein Kunstwerk zu erschaffen, ohne es zu berühren, ist kaum vorstellbar. Dass aber allein die Berührung einer als Malgrund gebrauchten Felswand den Anstoß zu einem Bild geben kann, beweist die Vielzahl der bis zu 40.000 Jahre zurückreichenden Positiv- und Negativ-Handabdrücke in den Höhlen weltweit (Abb. 1).[2] Der Begriff des Bildes ist dabei nur schwer von dem des Körperabdrucks abzugrenzen. Aus dem Blickwinkel der Fototheorie betrachtet, handelt es sich zunächst um einen Abdruck, dessen Spur auf seinen Index, die Hand, verweist.[3] In seiner Eigenschaft als körperlich beglaubigtes Memorial-Bild erfüllt er in der verstetigten Repräsentation des Individuums den Charakter eines Porträts. Der Griff zur Hand als die erste Ursache der Bildwerdung ist dabei durchaus naheliegend, denn zu den äußeren Extremitäten gehörend, erlaubt es zuvorderst die Hand, dass der Eindruck des Auges mit dem Abdruck des Körpers in den Umrissen an der Wand nahezu im gleichen Moment zusammenfällt.[4] Doch das taktile Ereignis des Handabdrucks erschöpft sich in einem einmaligen und unwiederholbaren Moment. Danach besteht die Legitimation erneuter Berührung kaum mehr. Der Abdruck ist selbst zum Bild geworden, das den fortan sanktionierten Tastsinn im gleichen Maße kompensieren soll wie der fehlende Sehsinn eines oder einer Blinden durch das Tastbild ersetzt werden soll.

Das Berührungsverbot im Museum gehört zu den internalisierten Regeln der Kunstbetrachtung und dennoch müssen Kordeln, Hinweisschilder, Alarmsensoren und nicht zuletzt das Museumspersonal selbst die Einhaltung dieses immer wieder übertretenen Gebotes zusätzlich absichern. Stärker noch als im Museum wird im Kino auf die Disziplinierung der ZuschauerInnen insistiert, die für gewöhnlich über die gesamte Dauer der Vorstellung ihren Platz nicht mehr verlassen.[5] Je nach Größe und Charakter des Kinos markieren analog zum klassischen Theaterraum ein Podest oder Vorhänge die Grenze zur Projektion. Die Kinoleinwand fungiert dabei als ästhetische Grenze, die den Zuschauer- vom Lichtspielraum trennt.[6] Allein an den Rändern des Filmgeschäfts haben sich Praktiken erhalten, die wie eine Reminiszenz an die frühen Höhlenbilder erscheinen. Auf dem Hollywood Boulevard nahe des Walk of Fame in Los Angeles haben hunderte Stars ihre zementierten Hand- und Schuhabdrücke hinterlassen. Deren unveränderlicher Charakter steht im denkbar größten Kontrast zu den bewegten Bildern des Films und scheint genau wie die Wachs-Effigies à la Madame Tussaud oder die ikonisch überhöhten Starfotografien eine Reaktion auf die flüchtige Unnahbarkeit der Filmbilder zu sein. Denn mit dem Kino wurde eine architektonisch-apparative Anordnung eingeführt, in der, selbst wenn die ZuschauerInnen berührt oder gar gerührt aus der Vorstellung entlassen werden, jede Möglichkeit tastender Kontaktaufnahme mit dem Vorgeführten ausgeschlossen bleibt. Vermutlich dank dieses Gefälles gilt der Versuch, genau diese Schwelle zu übertreten, als einer der ältesten und wirksamsten Erzählstoffe der Filmgeschichte. Es sind insbesondere zwei Spielarten dieses Szenarios, die im Folgenden exemplarisch in den Blick genommen werden sollen. Dem misslungenen und slapstickartig zur Schau gestellten Fehltritt eines unbedarften Bauern im Kino steht die fantastische Transgression von Körper und Medium am Beispiel einer durchlässig gewordenen Screen-Membran des Fernseh-Bildschirms gegenüber, der wie eine Tür oder ein magischer Spiegel in eine andere Sphäre durchschritten wird.[7] Als leitende Fragestellung soll dabei nicht nur in Betracht gezogen werden, was sich erzählerisch mit diesem Motiv verbindet, sondern auch, welche medienreflexiven Schlüsse sich daraus entfalten lassen.

2. Hand an der (Lein)Wand

Vielfach wurde die phänomenologische Anmutung prähistorischer Höhlenmalereien mit dem Kino in Verbindung gebracht.[8] Wie es dort eines Lichtstrahls bedarf, damit sich die Bilder auf der Leinwand abzeichnen, bedarf es auch hier einer Lichtquelle, bevor die Figurationen auf den Wänden durch das flackernde Licht einer Fackel oder den Lichtkegel einer Taschenlampe in Bewegung versetzt werden. Werner Herzogs Film Cave of Forgotten Dreams (2010) verkörpert diese Analogie noch auf einer weiteren Ebene. Verstärkt durch den stereoskopischen Effekt der 3D-Technologie inszeniert Herzog die stetig zwischen Nah- und Fernsicht changierende Kamera als ein tastendes Auge, das die Fläche der Kinoleinwand imaginär in die Höhle von Chauvet verräumlicht und somit ein weiteres Mal den Traum einer schwellenlosen Filmreise beschwört. Die gleichfalls von Herzog thematisierten Handabdrücke in der Höhle unterstreichen nicht nur den haptischen Eindruck, den Herzogs Filmdramaturgie erzeugt, sie verweisen darüber hinaus auch auf den zweifachen Akt des Abdrucks: jenem der Hand, der dem Untergrund einst ein Bild einprägte, und demjenigen auf der lichtempfindlichen Schicht des Films. Dass letzterer im Falle Herzogs jenseits eines fotochemischen Abdrucks nur noch als elektromechanisches Phantom zwischen digitalem Bildsensor und Speichermodul zu haben ist, reflektiert der Film in einer übergeordneten Perspektive. Denn neben der Dokumentation der Filmherstellung begleitet der Film zugleich das aufwendige Verfahren der digitalen Kartierung der Höhle, die eine akribisch geplante und fachmännisch betreute Reproduktion vorbereiten soll. Um das Original zu schützen, wird deren Inneres großräumig abgescannt und durch eine für die BesucherInnen zugängliche und kunstvoll per Hand nachgebildete Teilreplik ergänzt. Herzogs Film beansprucht jedoch mehr zu sein als eine (kinematografische) Reproduktion.[9] Nicht nur, dass er die Einzigartigkeit jenes Momentes betont, als einer der Wenigen und vorläufig Letzten eine Drehgenehmigung erhalten zu haben, – mithilfe der 3D-Technologie restituiert Herzog das tastende Vorwärtsschreiten im Dunkeln der Höhle in die Dunkelheit des Kinosaals zurück.

Wie Buster Keaton in Sherlock Junior (1924) exemplarisch vorgeführt hat, ist es insbesondere der Traum, der dem kinematografischen Erlebnis dadurch ähnlich erscheint, dass er es den ZuschauerInnen gestattet, alle physischen und architektonischen Hindernisse zu überwinden. Keaton spielt einen unglücklich verliebten Filmvorführer, der sich in (s)einer Vorstellung in die Figur des berühmten Sherlock, dem er als Hobbydetektiv nacheifert, hineinprojiziert. Dem bei der Projektionsarbeit im Traum Versunkenen gelingt es, die Grenze der Leinwand zu überschreiten und in den Wunschwelten des Kinos seinen Nebenbuhler als Verbrecher zu überführen.[10] Mit diesem Film im Film wird nicht nur vorweggenommen, was sich in der Zwischenzeit auch außerhalb des Kinos anbahnt, der Film offenbart zugleich einen seiner elementarsten Widersprüche: So wie sich erst dann die rettende Alternative andeutet, wenn der Träumende seine Augen verschließt, gründet auch das Kino darauf, diejenigen technischen Apparate auszublenden, denen es seinen imaginativen Schein verdankt.[11]

Die Faszination der Nähe des filmischen Bildes hat die Distanz der „gefesselten“ ZuschauerInnen als ihre eigentliche Voraussetzung.[12] Umso konsequenter erscheint die Sehnsucht, die körperliche Zerrissenheit von Auge und Körper im (Her-)Antasten und Überwinden der ästhetischen Grenze des Filmbildes vergessen zu machen, was als ein reflexives Aufbegehren gegen die im Kino vorgegebenen Verhaltensregeln verstanden werden kann. Die tastende Hand, die dem überlisteten Zeuxis gleich nur den kunstvoll bemalten Stoff des höhnisch triumphierenden Parrhasios ergreift, hat in diesem Motiv einen dauerhaften Tropismus gefunden – der selbst noch in dem als Motto vorangestellten Kino-Erlebnis von Roland Barthes weiterzuleben scheint.[13] Tatsächlich fungiert das filmdramaturgisch eingesetzte Motiv der Hand zumeist als ein willkommenes Szenario, um dem Vorrang des Sehsinns gegenüber auch eine taktile Qualität der Filmerfahrung zu etablieren, die für die Ästhetik des Films ebenso bestimmend wurde wie der erkennungsdienstlich konnotierte Fingerabdruck im Genre des Kriminalfilms.[14]

3. Rube cinema

„Der höchste Glaube ist jener, der des Sehens und Berührens nicht bedarf. […] Wer, wie der ungläubige Thomas, berühren will, anstatt nur zu hören [und zu sehen, T.H.], gilt nicht nur als Heide, sondern als ‚ungezogener‘, kulturloser Barbar.“[15]

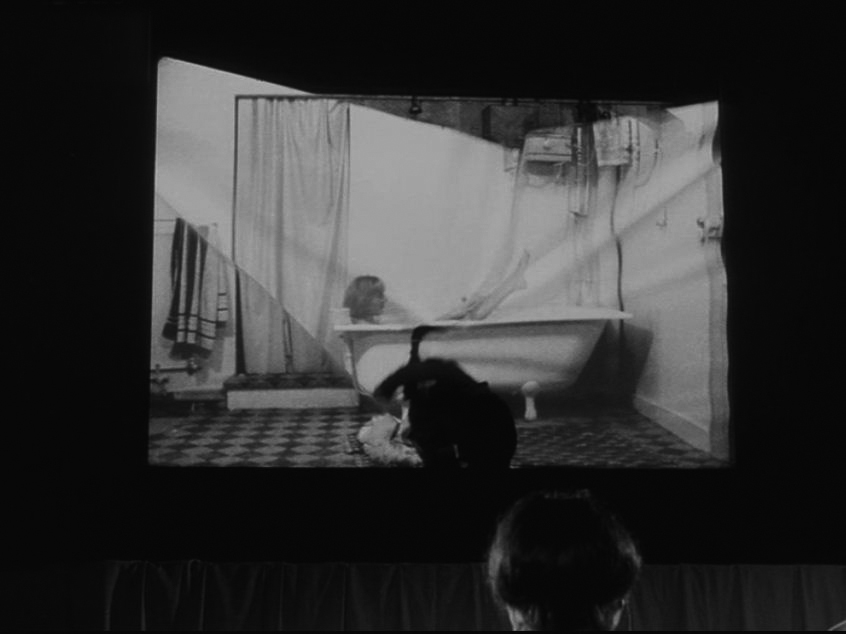

Eines der bemerkenswertesten Beispiele in diesem Zusammenhang liefert eine Szene aus Jean-Luc Godards Film Les Carabiniers (1963). Ein seltsam aus der Zeit gefallener, plump erscheinender junger Mann verlässt seinen Zuschauerplatz im Kino und tritt nach vorn an die Leinwand (Abb. 2a).[16] Er tastet nach der filmischen Projektion, so als könne er die dort dargebotene Frau samt Haut und Haar berühren. Der Einstieg in das Bild, den der Protagonist wie den Schritt über die Schwelle einer Tür begehen zu können glaubt, führt aber zu nichts anderem, als dass die Leinwand abrupt heruntergerissen wird (Abb. 2b).[17] Godards Les Carabiniers erzählt die Geschichte der beiden Bauern, Ulysses und Michel-Ange, die durch zwei Soldatenwerber für den Krieg gewonnen wurden. Die zivilisatorische Zurückgebliebenheit, in der die in primitiven Holzverschlägen lebenden Bauern dargestellt werden, entspricht im eigentlichen Sinne deren intellektueller Zurückgebliebenheit, in der sie fatalerweise verkennen, dass die technisch reproduzierten Bilder nur schemenhafte Repräsentationen von Menschen und Dingen sind, die sie lediglich zeichenhaft verkörpern. Der Besuch einer Kinovorstellung mitten im Krieg steigert diesen Verblendungszusammenhang schließlich noch um eine weitere Stufe. „Le Bain de la femme du monde“, so der mit eigenem Vorspann eingeblendete Titel des Films im Film, zeigt eine Frau (Catharine Durante) im Badezimmer, die, den Titel ganz und gar wörtlich nehmend, plakativ mit einer Zigarette im Mund und mit einem schwarzen Pelzmantel ausstaffiert, die Badezimmer-Bühne betritt, wieder hinausgeht und schließlich, nur mit einem leichten Morgenmantel bekleidet, zurückkehrt. Den Rücken zum Publikum gewandt, legt sie wenig später ihren Mantel ab und taucht nackt in die mit Wasser gefüllte Badewanne ein. Doch Michel-Ange (Albert Juross) gibt sich mit der Rolle des Kino-Voyeurs nicht zufrieden. In seinem uneingeschränkten Bilderglauben erwartet er naturgemäß auch vom Kino, mit seinen Händen ergreifen zu können, wonach er begehrt. Erst die heruntergefallene Filmleinwand zerstört den Blendungszusammenhang des Kinos und offenbart die umgekehrte Konstitution der Verhältnisse: Godards Film im Film zeigt Michel-Ange als Opfer des kinematografischen Dispositivs, das den unerschrockenen Soldaten fest im Griff hält. In seinem zunächst ratlosen und dann enttäuschten Blick zum Lichtstrahl des Projektors werden die ZuschauerInnen, die – verkörpert in der Figur des Michel-Ange – sukzessiv ihr Erwachen erleben, genauso ins Bild gesetzt wie die Apparatur des Kinos selbst. Die heruntergerissene Leinwand lenkt den Blick auf die unverputzte Wand, während die Projektion weiterläuft, um wenig später in dokumentarische Kriegsbilder überzugehen.

Schon in Illibatezza (1962), Roberto Rossellinis kurz zuvor produziertem Beitrag für das gemeinschaftliche Filmprojekt RoGoPaG,[18] verliert der liebeskranke Joe (Bruce Balaban) jedes Gefühl dafür, zwischen der äußeren Wirklichkeit und den eigenen Projektionen zu unterscheiden. Aufdringlich stellt er, stets mit der Kamera bewaffnet, Anna Marie (Rosanna Schiaffino), einer sympathischen Flugbegleiterin, nach. Diese weiß sich nicht anders zu helfen, als einen äußerlichen wie innerlichen Persönlichkeitswandel vorzutäuschen. Joe, der ironischerweise als amerikanischer Werbefachmann für das Fernsehen arbeitet, verfällt völlig selbstvergessen den Bildern seiner Filmaufnahmen, die er fortan als lebende (Ab-)Bilder der seltsam veränderten Anna Marie gegenüber wehmütig bevorzugt. Doch auch dort wiederholt sich, was er zuvor bereits erlebte. Je mehr er versucht, sich den Projektionen des Apparates zu nähern, umso mehr entschwinden diese im Schattenwurf seines Körpers (Abb. 3). Ob Joe später noch über diesen Moment der (Ent-)Täuschung hinauswachsen wird, lässt der Film offen. Analog zu dem von Barthes erwähnten „Stofffetzen“ bleibt der Liebestrunkene dank der, ergänzt um den zurückbehaltenen Schal der Angebeteten, „täuschend ähnlichen“ Bilder auch noch weiterhin geködert, während die Aussicht einer realen Annäherung endgültig in der Ferne rückt.

4. Screen-Membran

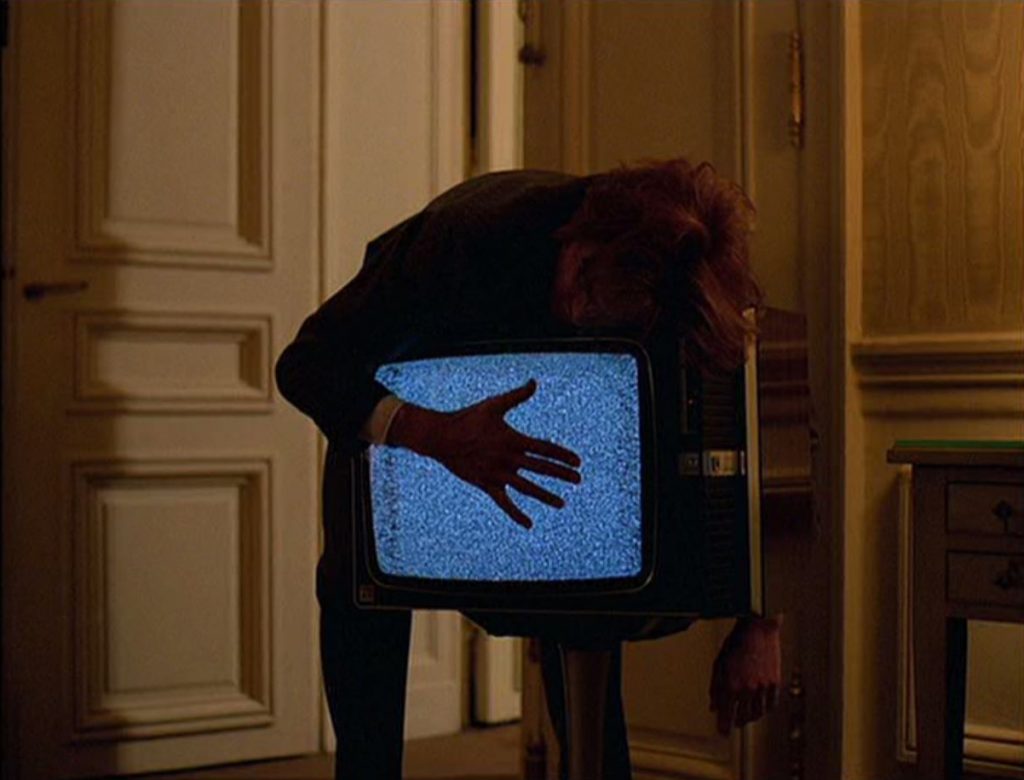

Vor allem im Horror-Genre, von den Poltergeist-Filmen (1982–2015) bis zu The Ring (2002, 2005), wird die Grenze zwischen dem medial Jenseitigen und dem körperlich Diesseitigen immer wieder aufgehoben. Im Gegensatz zur Kinoleinwand verführt die Kompaktheit und Greifbarkeit des Fernsehers darüber hinaus auch zu dessen anthropomorpher Einverleibung, wie sie etwa David Cronenberg in Videodrome (1983) eindrucksvoll in Szene setzt. Auf der Suche nach neuen Netzhautreizen, die das Nervensystem der FernsehzuschauerInnen erreichen sollen, greift Max Renn (James Woods), der Betreiber eines Fernsehsenders, auf entlegenes Material mit schockierend pornografischen Folterszenen zurück. Süchtig nach dem Material geworden, gerät Max an Barry Convex, der ihm bald weitere Videobänder zuspielt. Ohne es zu wissen, begibt sich Max in einen Prozess irreversibler Verwandlung, der ihn in ein halluzinatorisches Delirium entgleiten lässt. So wie sein Inneres sich tumorös verändert, erlebt scheinbar auch sein Äußeres eine Transformation. Cronenbergs Film überschreitet jene Grenze, an der die Protagonisten in Les Carabiniers und Illibatezza scheitern. Die Lippen von Niki Brands (Deborah Harry), mit der Max eine leidenschaftliche Beziehung beginnt, sind scheinbar bis an das Innere des Bildschirms herangerückt und fordern Max auf surreale Weise auf, sich ihnen zu nähern (Abb. 4). Dieser tastet zunächst vorsichtig und ungläubig mit der Hand nach dem Fernseh-Bildschirm, dessen Hülle mehr und mehr die Anmutung körperlicher Haut annimmt. Die pulsierenden Gefäße der neuen Außenhaut des Geräts und die scheinbar zum Körper von Niki gehörenden Ein- und Ausstülpungen auf dem Screen treiben Max dazu, sich mit dem „fleischgewordenen Video“ vereinigen zu wollen. Die verführerisch geöffneten Lippen, die ihn bald darauf zu verschlingen scheinen, erinnern ebenso wie die übrigen Szenen der Transgression von Körper und Apparat unzweifelhaft an jene Penetrationsspiele, in denen sich zuvor die sexuelle Leidenschaft zwischen Niki und Max manifestiert hat. Das Video ist zu einem Intermedium zwischen Mensch und Apparat geworden. Wie Barthes das Kino-Bild als eine „mit allen Ingredienzien der ‚Technik‘ zubereitete Klebe“[19] kennzeichnete, steht das Video bei Cronenberg für den Beginn einer phantasmagorischen Verschmelzung von Körper und Technik.

5. Ruby’s arms

Das Gegenteil ist in einer Schlüsselszene von Godards Film Prénom Carmen (1983) der Fall. Statt der Anziehungskraft der Bilder steht dort die Unmöglichkeit eines Kontaktes im Vordergrund. Als ob er den Körper seiner Geliebten leibhaftig berühren könnte, bewegt sich dort die in Nahaufnahme präsentierte Hand von Joseph (Jacques Bonnaffé) in streichelnden Bewegungen über den Screen eines Fernseh-Bildschirms (Abb. 5a).[20] Im Vergleich zu dem zwanzig Jahre älteren Film Les Carabiniers, in welchem die Bilder des Kinos den taktilen Angriff provozieren, mangelt es hier an einer visuellen Entsprechung der persönlichen Wunschbilder. Auf dem Screen ist lediglich das bläulich verfärbte Rauschen eines Störbildes zu erkennen, während die Musik aus Tom Waits’ Ruby’s Arms die ungleiche Begegnung atmosphärisch untermalt. Erst eine Einstellung später offenbart sich der nähere Zusammenhang: In der Hotel-Suite auf Carmen (Maruschka Detmers) wartend, vertreibt sich Joseph damit die Zeit, völlig selbstvergessen ein Fernsehgerät zu umarmen (Abb. 5b).

Seine traumwandlerische Abwesenheit manifestiert sich zugleich bildhaft darin, dass sich die Plastizität seines Körpers in Form eines flächigen Schattenrisses vor dem hellen Flimmern des Fernsehers aufzulösen beginnt. Diese Umkehrung vom Positiv ins Negativ ist programmatisch zu verstehen: Die Einstellung repräsentiert die Abwesenheit Carmens, nach deren Nähe sich Joseph sehnt. Carmen wird sich von Joseph trennen, wie schon die nächste Szene zeigt. Dass dafür der Fern-Seher als Stellvertreter herbeigenommen wird, hat, über den offenkundig medienkritischen Hintergrund hinaus, auch eine erzählerisch-motivische Bedeutung.[21] Die Beziehung des Paares ist ebenso gestört wie der Empfang des Fernsehgerätes – repräsentiert durch das rauschende Störbild. Die Annäherungsversuche Josephs ähneln eher brutalen Übergriffen, die mehr und mehr die Einseitigkeit der Affäre unter Beweis stellen. Joseph bekundet und sendet zwar permanent Zeichen seiner Zuneigung – von Carmen empfängt er jedoch kaum mehr als verstörende und gleichsam abweisende Signale. Die gegenseitige Entfremdung, die dem Paar widerfährt, spiegelt sich in dem Wunsch-Phantasma einer Form der Nähe wieder, dem der technische Apparat nicht entsprechen kann. Dem partnerschaftlichen Kontaktverlust steht eine als befremdlich empfundene Einfühlung in den Apparat als substitutiver (Bild-)Akt gegenüber.[22] Die Einstellung gerät zu einem bildgewordenen Environment, das die entfernten Reminiszenzen an Skulpturen Auguste Rodins, die Godard in seinem Film angelegt hat, in eine ungewohnte Konstellation überträgt.[23]

6. Vorhang fällt

„Die Leinwand ist eine Mauer, Mauern sind dazu da, daß man sie überspringt.“[24]

Was dem aus seiner Rolle gefallenen Michel-Ange in Godards Les Carabiniers wiederfährt, gleicht der Ent-Täuschung, die ein Kind erlebt, wenn es das erste Mal den Trick eines Zauberers durchschaut. Die Ernüchterung erscheint dann umso wirksamer, je mehr der Riss im Schleier der „dämmernden Träumerei“ zutage tritt und der Schein nicht mehr mit dem Sein in Deckung gebracht werden kann. Die Grenze der Filmleinwand, die Michel-Ange berührt, wird in einer weiteren Spielart dieses Motivs auch von anderer Seite her angetastet. Als ein paradigmatisches Beispiel dafür kann Alfred Hitchcocks Psycho (1960) gelten. Denn jener geradezu ikonisch gewordene Augenblick, in dem die schattenhaft umrissene Silhouette von Norman Bates (Anthony Perkins) plötzlich den Vorhang beiseite zieht und auf das Opfer Marion Craine (Janet Leigh) einsticht, vermittelt nicht zuletzt durch die prägnant ins Spiel gebrachte Schuss-Gegenschuss Montage den Eindruck als würde zusammen mit den Messerhieben nicht nur die Haut des Opfers, sondern auch die Filmleinwand durchstoßen werden. Der (Dusch-)Vorhang repräsentiert die ästhetische Grenze der BetrachterInnen, die gewaltsam überwunden wird. Insbesondere die in Großaufnahme inszenierte Hand übernimmt hierbei eine ganz wesentliche Rolle. Es gleicht einem Paradox, dass die Verletzung des Körpers umso schmerzlicher miterlebt wird, je mehr die Bilder der eigentlichen Verletzung ausbleiben. Stattdessen übertragen die schmerzverkrampfte Hand und die eindringlichen (Ein-)Schnitte im Takt der hämmernden Tonakkorde den Gewaltakt in gesteigerter Form. Besonders nahegehend ist jener Moment, in dem Craine in einer Geste, die wie ein verzweifelter Appell anmutet, den ZuschauerInnen ihre Hand entgegenzustrecken scheint (Abb. 6).[25] Der Vorhang fällt dann ein weiteres Mal, als sich Craine noch ein letztes Mal daran aufzurichten versucht und mit jeder neu gerissenen Öse des (Dusch-)Vorhangs mehr und mehr an Halt verliert.

Auch in Godards Les Carabiniers endet die Kinovorführung für Michel-Ange mit dem heruntergerissenen Vorhang, der bis dahin die äußere Haut seines Weltbildes repräsentiert. Für die BetrachterInnen dagegen eröffnet sich ein neuer, die Leinwand des Kinos durchdringender Blick in eine Realität jenseits des Kinos. Nach einer Schwarzblende, die ihrer Geschwindigkeit nach einem Lidschlag nachempfunden zu sein scheint, tritt an die Stelle der clownesken Badeszene Footage-Material aus diversen Kriegswochenschauen: eine Autofahrt durch eine zertrümmerte Stadt, dazwischen Bilder von kriegszerstörten Leibern und Luftbombardements. Die heruntergerissene Leinwand im Kino markiert demnach nicht mehr allein die ästhetische Grenze des Bildes, sondern sie stellt als Demarkationslinie des Politischen vielmehr die Frage nach der ethischen Grenze des Kinos. Die Trug-Bilder des Kinos zu durchbrechen heißt für Godard, den Vorhang dieser fiktiven Welt fallen zu lassen, um mit dokumentarischen Bildern auf die Realität der Krisen und Kriege seiner eigenen Zeit hinzuweisen.[26]

7. Amouröse Distanz

„Doch es gibt noch eine andere Art, ins Kino zu gehen … Was mir dazu dient, hinsichtlich des Bildes abzurücken – eben das ist es schließlich, was mich fasziniert: … es ist, wenn man so sagen kann, eine amouröse Distanz“. [27]

Und dennoch ist die Figur des Michel-Ange, selbst wenn sie dem Kino distanzlos verfällt, der ideellen Utopie des Kinos näher als die meisten Kino-ZuschauerInnen, die domestiziert auf ihren Sitzen ausharren und allein über den Sehsinn am Film-Ereignis partizipieren sollen. Erst die handgreifliche Prüfung desjenigen, der scheinbar wider besseren Wissens dem Betrug auf den Leim geht, offenbart den durch die Instrumentalisierung des Sehsinns garantierten Verblendungszusammenhang. Der vormals naiv erscheinende Bauerntölpel, der obendrein den Namen eines der berühmtesten Protagonisten der Kunstgeschichte trägt, gerät so gesehen zu einem veritablen Kyniker, der die Chance ergreift, die Versprechen der Bilder auf ihre Konsistenz zu überprüfen. Godards plakative und Fabel–hafte Darstellung der Kinoszene imaginiert daher eine alternative Ästhetik des Films, die im Sinne einer an Bertolt Brecht erinnernden Ent-Täuschung die ZuschauerInnen nicht mehr rückstandslos mit sich reißt. Sowohl in Absetzung von einer rückstandslosen Immersion als auch vom Brecht’schen Verfremdungseffekt schlägt Barthes mit der „amourösen Distanz“ eine Alternative vor. Den Bildern bis auf das „Korn“ nahe zu rücken heißt demnach, die sittsam verinnerlichte Distanz des Kinos zu überwinden und zugleich ihrer „Pseudo-Natur“ reflexiv auf den Grund zu gehen. Egal wie fiktional oder dokumentarisch die Filmbilder auch sein mögen, analog zu der Einzigartigkeit des Handabdrucks an der Höhlenwand repräsentieren sie einen Abdruck der Welt, der dem Film, ob virtuell oder physisch, innezuwohnen scheint.[28]

In seinem Film British Sounds (1969) hat Godard die Metapher der angetasteten Filmleinwand noch um eine weitere Stufe radikalisiert.[29] Die nun zur Faust geballte Hand durchschlägt, frontal auf die ZuschauerInnen gerichtet, die plakativ als britische Flagge und somit politisch codierte Leinwand (Abb. 7). Darin erinnert die den Film als Vor- und Abspann rahmende Szene an die Beobachtung Walter Benjamins, nach der das Filmbild wie ein „Geschoß“ auf das Publikum zuzusteuern vermag.[30] Eine Metapher, die zuvor bereits mit Edwin S. Porters Revolversch(l)uss in The Great Train Robbery (1903) eine enigmatische Entsprechung gefunden hat. Die entgegenkommende Kraft des Filmbildes, die Benjamin bemerkenswerterweise in dem Begriff der „Taktilität“ erfasst, findet sich auch bei Siegfried Kracauer wieder, wenn dieser den Film, mehr noch als die Fotografie, als eine Technik charakterisiert, mithilfe der die BetrachterInnen mit der „physischen Realität“ in „Berührung“ treten.[31] Weniger als Fürsprache für ein Modell passiver Überwältigung zu verstehen, mündet diese Auffassung der Taktilität in einer geradezu konfrontierenden Forderung aktiver Kontaktaufnahme mit der Realität. Die hier vorgestellten Spielarten, denen sich noch zahlreiche weitere Beispiele zur Seite stellen ließen, loten am Motiv des grenzüberschreitenden Übergriffes das Spannungsfeld zwischen „amouröser“ Anziehung und wiedergewonnener „Distanz“ aus und plausibilisieren somit – ausblickend zusammengefasst – genau jenes rezeptionsästhetisch formulierte, ethische Programm, wie es sich auch in der Formulierung von Barthes wiederfindet.

* Der Titel geht auf eine Phrase des äußerst anspielungsreichen Songs Some Velvet Morning (1967), ein Duett mit Nancy Sinatra und Lee Hazlewood, zurück. Das popkulturell vorgetragene „Noli me tangere“ nimmt den mythologischen Stoff um die Figur der Phädra auf, die hier als eine verführerische aber nicht zu fassende Überidentität charakterisiert wird. Wesentliche Impulse verdankt der Aufsatz einer Tagung, die im April 2015 als Feier für Michael Diers an der Humboldt-Universität zu Berlin unter dem Titel „DON’T TOUCH │TOUCH SCREEN. Das Bild, der Blick und allerhand Formen taktiler Wahrnehmung und Erkenntnis“ abgehalten wurde. Vgl. Tina Zürn, Steffen Haug und Thomas Helbig (Hg.), Bild, Blick und Berührung. Optische und taktile Wahrnehmung und Erkenntnis in den Künsten, Paderborn 2017 (im Erscheinen).

[1] Roland Barthes, Beim Verlassen des Kinos, in: Filmkritik, Jg. 20, 1976, Nr. 7, S. 290 – 293, hier S. 292.

[2] Diese neue Frühdatierung erbrachte eine aktuelle Untersuchung von Höhlenmalereien in Indonesien, vgl. M. Aubert, A. Brumm u. a., Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia, in: Nature, Jg. 514, 2014, Nr. 7521, S. 223 – 227.

[3] Auch in der grundlegenden Fototheorie Dubois’ wird die diskrete Berührung im fotografischen Lichtabdruck als ein Nachfahre der von Georges Bataille in Erinnerung gerufenen Handabdrücke von Lascaux identifiziert. Philippe Dubois, Der fotografische Akt. Versuch über ein theoretisches Dispositiv, Amsterdam 1998, hier S. 114 – 116.

[4] Wie Leroi-Gourhan bereits beschrieb, steht die Hand als „Organ der Fertigung“ in ihrer Motorik dem Gesicht als Instrument „sprachlicher Lautbildung“ in ihrer Komplexität in nichts nach. Über den Tastsinn der Finger verschafft sich der Mensch eine Orientierung im Raum und analysiert so seine Umgebung. André Leroi-Gourhan, Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst, Frankfurt/M. 1984, hier S. 112 und 368f.

[5] Jean-Louis Baudry, Das Dispositiv: Metapsychologische Betrachtungen des Realitätseindrucks, in: Robert F. Riesinger/Guntram Geser/Lucilla Albano (Hg.), Der kinematographische Apparat. Geschichte und Gegenwart einer interdisziplinären Debatte, Münster 2003, S. 41 – 62, hier S. 46.

[6] Zu den Fragen der ästhetischen Grenze und dem Raumdispositiv des Kinos vgl. Henning Engelke/Ralf Michael Fischer/Regine Prange, Film als Raumkunst. Historische Perspektiven und aktuelle Methoden, Marburg 2012.

[7] Was einst literarische Vorlagen wie Lewis Carolls Alice’s Adventures in Wonderland (1865) vorgezeichnet haben, findet sich von Hanns Heinz Ewers’ Der Student von Prag (1913) über Jean Cocteaus Orphée (1950) bis zu Paul Kings Paddington (2014) wieder.

[8] Der Rückgriff auf das Szenario der Höhle beinhaltet neben dem anschaulichen Vergleich mit dem Kino auch die bildtheoretische Referenz auf das Höhlengleichnis Platons. Vgl. Baudry 2003, S. 45 – 50 und Ders., Ideologische Effekte erzeugt vom Basisapparat, in: Riesinger/Geser/Albano 2003, S. 27 – 39, hier S. 36f.

[9] Insbesondere zur Technik siehe auch: Luisa Feiersinger, Raum(re)produktion im stereoskopischen Bewegungsbild am Beispiel von Werner Herzogs Die Höhle der Vergessenen Träume, in: Dominic E. Delarue/Thomas Kaffenberger/Christian Nille (Hg.), Bildräume-Raumbilder, Regensburg 2017 (im Erscheinen).

[10] „Hypnose“ und „dämmernde Träumerei“ sind zwei Charakterisierungen des Kinos, die auch Barthes verwendet. Barthes 1976, S. 290.

[11] Erst der Zwischenfall der technischen Störung lässt die apparative Anordnung der Vorführung wieder in den Vordergrund treten. Jean-Louis Baudry, Ideologische Effekte erzeugt vom Basisapparat, in: Baudry 2003, S. 32.

[12] Baudry 2003, S. 33.

[13] Schon die frühe Medien- und Filmtheorie etablierte – angefangen mit Benjamins Begriff der „Taktilität“ – die Haptik als eine zentrale Kategorie des filmischen Bildes. Vgl. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt/M. 2003, S. 38. Einen historisch und theoretisch umfassenden Überblick bietet das Kapitel „Haut und Kontakt“, in: Thomas Elsaesser/Malte Hagener, Filmtheorie zur Einführung, Hamburg 2007, S. 137 – 162. Das Konzept einer somatischen Theorie des Kinos diskutiert das Kapitel „Synästhetik, Haptik und Taktilität“, in: Thomas Morsch, Medienästhetik des Films. Verkörperte Wahrnehmung und ästhetische Erfahrung im Kino, Paderborn 2011, S. 71 – 82.

[14] Zur Hand als Bildmotiv vgl. Susanne Marschall, Hand-Zeichen. Annäherung an ein Bildsymbol im Film, in: Thomas Koebner/Thomas Meder (Hg.), Bildtheorie und Film, München 2006, S. 253 – 267. Angefangen mit Hans Cürlis, Schaffende Hände (ab 1923) über Miklós Bándy, Hände (1929) bis hin zu Harun Farocki, Der Ausdruck der Hände (1997) oder Jean-Luc Godards Histoire(s) du Cinéma (1988–98), lässt sich eine analytische Annäherung an das Motiv auch in den Arbeiten von zahlreichen FilmkünstlerInnen weiterverfolgen. Vgl. dazu das Kapitel „Zwei oder drei Möglichkeiten, mit den Händen zu sprechen“, in: Volker Pantenburg, Film als Theorie. Bildforschung bei Harun Farocki und Jean-Luc Godard, Bielefeld 2006, S. 235 – 274.

[15] Jerzy Faryno, Die Sinne und die Textur der Dinge, in: Hans Ulrich Gumbrecht/Ludwig Pfeiffer/Monika Elsner (Hg.), Materialität der Kommunikation, Frankfurt/M. 1988, S. 654 – 665, hier S. 659f.

[16] Neben der Filmvorführung, die selbst eine ausgeklügelte Nachstellung u. a. der Filme der Lumières ist, referiert auch die Szene des aus seiner Rolle gefallenen Kinogängers über Keatons Sherlock Junior hinaus auf filmhistorische Vorläufer wie R. W. Pauls The Countryman and the Cinematograph (1901) oder Edwin S. Porters Uncle Josh at the Moving Picture Show (1902) – jeweils prominente Beispiele des sogenannten ‚Rube cinema‘.

[17] Die folgenden Gedanken zu Godards Film Les Carabiniers sind in ihren Grundzügen einer noch unveröffentlichten Arbeit des Verfassers entnommen.

[18] Der Titel der Filmkollaboration RoGoPaG geht auf die Anfangsbuchstaben der beteiligten Filmautoren Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini und Ugo Gregoretti zurück.

[19] Barthes 1976, S. 292.

[20] Der Name des Protagonisten erinnert auch an den gleichnamigen Helden aus Godards Je vous salue, Marie (1985). Dessen körperliche Leidenschaft gegenüber Maria wird ebenfalls nicht erwidert. In einem wortwörtlich „prägnanten“ Moment des Films berührt der ungläubige Joseph den entblößten Bauch Marias, die in Erfüllung der biblischen Vorsehung eine unbefleckte Empfängnis erlebt.

[21] Zu dieser Deutung ausführlich: Sebastian Krehl, Musik als Genrekritik in Jean-Luc Godards PRÉNOM CARMEN, in: Rabbiteye – Zeitschrift für Filmforschung, Jg. 6, 2014, S. 172 – 184, hier S. 177 – 179. Vgl. auch Joachim Paech, Rodin, Rilke und der kinematographische Raum, in: Ders., Der Bewegung einer Linie folgen … Schriften zum Film, Berlin 2002, S. 24 – 41, hier S. 39 – 41.

[22] Vgl. Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Berlin 2010.

[23] Laut Joachim Paech hat Godard seinen Schauspielern zur Vorbereitung der Dreharbeiten Reproduktionen von Rodin-Skulpturen vorgelegt. Wenn Paech für eine andere Stelle des Films Rodins Skulptur Amor Fugit vergleichend anführt, ließe sich das vorliegende Beispiel entfernt mit Rodins Le Baiser in Verbindung bringen. Paech 2002, S. 37 – 40.

[24] Das Zitat stammt aus Godards Videofilm Scénario du film ‚Passion‘ (1982), der die Leinwand als ein zentrales Element behandelt, zit. nach einer Übersetzung des Scénario von Frieda Grafe, in: Joachim Paech, Passion oder die Einbildungen des Jean-Luc Godard, Frankfurt/M. 1989, S. 77 – 80. Der Filmkünstler steht in seinem abgedunkelten Studio-Atelier vor der hell strahlenden Leinwand. Seine gleichsam dirigierenden Hand- und Fingerbewegungen rufen Bilder hervor, so als würde Godard, dem Maler gleich, seine Bilder aus dem Weiß der leeren Leinwand heraus komponieren. Schon in Une femme mariée (1964) bilden ein weißes Bettlaken und zwei einander berührende Hände und Arme in Nahaufnahme ein Echo auf die Leinwand des Kinos und die „amoureusen Eskapaden“, die sich an ihr abbilden werden. Vgl. Regine Prange, Le corps morcelé. Die Dekonstruktion des Imaginären in Godards UNE FEMME MARIÉE (1964), in: Franziska Maria Scheuer (Hg.), Neue Körper – neue Räume, Marburg 2012, S. 96 – 125, hier S. 110.

[25] Gleiches hatte Hitchcock, verstärkt durch den 3D-Effekt, bereits in Dial M for Murder (1954) erprobt.

[26] In seinem Film Le petit Soldat (1960) hatte Godard bereits kurz zuvor auf die politische Stimmung während des Algerienkrieges Bezug genommen. Aufgrund seiner Enthaltung gegenüber einer eindeutigen Parteinahme wurde der Film bis 1963 von der Zensurbehörde zurückgehalten.

[27] Barthes 1976, S. 293.

[28] Mit Barthes gesprochen: „allein das Bild […] vermag den Widerhall der Wahrheit zu erzeugen.“ Ebd., S. 292. Insbesondere in Bezug auf Godard versteht Rancière „das Kino als Leinwand, die quer über die Welt gespannt ist, damit die Dinge darauf ihren Abdruck hinterlassen.“ Jacques Rancière, Eine Fabel ohne Moral: Godard, das Kino, die Geschichten, in: montage/av, Jg. 14, 2005, Nr. 2, S. 153 – 177, hier S. 168.

[29] Der Film geht auf das 1968 von Godard und Jean-Pierre Gorin unter dem Namen „Dziga Vertov Group“ gegründete Autorenkollektiv zurück, dem auch Jean-Henri Roger, Paul Burron und Gérard Martin angehörten.

[30] Benjamin 2003, S. 38.

[31] Siegfried Kracauer, Erfahrung und ihr Material, in: Franz-Josef Albersmeier (Hg.), Texte zur Theorie des Films, Stuttgart 2003, S. 234 – 240, hier S. 237.