“What we forgot to tell you” Matthieu says, “is that what we want with this catalogue is to make a document about something which, right now, does not exist.”

Things

“A social dimension to technology? That’s not saying much” writes Bruno Latour in the introduction to a text about a strange key he encountered in Berlin. “Let us rather admit that no one has ever observed a human society that has not been built by things. A material aspect to societies? That is still not saying enough; things do not exist without being full of people, and the more modern and complicated they are, the more people swarm through them.”[1]

Matter

Referencing Gilles Deleuze, as she often does, Elisabeth Grosz writes about his understanding of the affective space as the core of the relationship art builds between materials and publics. “Art enables matter to become expressive, to not just satisfy but also to intensify—to resonate and become more than itself. This is not to say that art is without concepts; simply that concepts are by-products or effects rather than the very material of art.”[2]

I am groping around for something, what is it? You cannot see it. I cannot see it, but I can feel it in my hand, what is it? You can surmise that it is an object, pocket-sized, out-of-sight, if it is there at all. I know it is there, I know its weight, shape and texture, I know what it is, I brought it with me for a purpose. I won’t tell you what it is. I won’t show you, at least not yet, for now it’s my secret.

Document

A document can be many things, but most usually it is an account, written, photographic, electronic perhaps. In all cases a document is about ‘something’ and the word suggests that this ‘something’ is in the past, as in documentation or documentary, but it might be looser, more forward-looking. This something can be real or fictional, factual or fantastic, but its document is material – it evidences thought, presences idea, intention and process, it gives them form. The something can be ‘nothing,’ but in the process of documentation, perversely, even this becomes something. A document then, in ontological terms, is a thing about a thing.

Matthieu imagines the catalogue, “There will be no pictures of past works, only drawings, designs or sketches of what we are planning to do.” – “You mean for the museum exhibition, or more generally?” I ask. “We don’t know yet,” says Camille.

Documents about things which do not yet exist are commonplace enough and they span genres, disciplines and fields. Manifestos, philosophies, stories, sketches, plans and prophecies – all belong to this category and together they speculate on things that could exist in the future but, right now, do not. Yet, as in the case of the ‘nothing’ above, these documents engender proxies, models and concepts, which inevitably create the scaffolding for the possible. We are into the realms of philosophy, I know, but the dialectic between the thought and the thing gets tricky here.

By-products and effects? What’s the matter? Where’s the matter?

Retrospect

Camille is impatient to discount things they have made in the past. The scowling, submerged, stuffed animal encrusted with crystals, which I saw at the Manoir de Martigny is “not a great representation of what we do.” The two yellow sun-loungers installed in the Caves de Courten in Sierre were “something the curator found in our studio,” they were never intended to be shown. The earlier works, with their interest in surface, ornament and decoration were, Camille maintains, “too much.” Matthieu agrees, with the exception of a handful of works made for an exhibition in the Château de Réchy, their recent intervention in the independent space Lokal-Int in Biel, and maybe the neon sculptures (but only maybe). None of their back catalogue seems to make much sense to him anymore. “There is no point in making a retrospective catalogue,” he says. “We are too young for that,” Camille adds, with a playful laugh that wholly supports her point of view.

The ‘something’ in art criticism is, traditionally, a work or body of work and the ‘document’ of this genre is usually of the qualitative, evaluative, analytical sort. The catalogue essay, as a sub-genre in keeping with this tradition, normally argues for the value of an artist’s work by way of analysis and contextualization of their work. But the catalogue text is also special, because it has an aspect of laudation; the text is not only about something, but also in favour of something (sometimes sycophantically so). In this way the catalogue as document is not only a thing about a thing, but a thing in support of a thing; a book in support of a practice. In this particular case the catalogue will be an object in support of an idea, which may or may not materialise.

Support

Materials, immaterials, yet-to-materials; things taking form; nothings accreting as somethings, somethings occurring as approximations, doubles and stand-ins.

It all begins with the material, writes Grosz:

“Art is the regulation and organization of its materials—paint, canvas, concrete, steel, marble, words, sounds, bodily movements, indeed any materials—according to self-imposed constraints, the creation of forms through which these materials come to generate and intensify sensation and thus directly impact living bodies, organs, nervous systems.”[3]

… and it all ends with the body. The oldest architectural remnants found in the western world are subterranean – architecture begins with the grave and the foundation. The box.

Dig down, dirt beneath the fingernails.

Dilemma

Let me review my situation. Camille and Matthieu, who make work together under the name of Barbezat-Villetard, have asked me to write about their work. They want me to write about the role that materials play in their work and specifically they want me to write about the work they are preparing for a show at the Musee d’Art du Valais in Sion. But, at the time of our first meeting, they don’t really know what they are going to make and they can’t tell me what materials they plan to use. “When we have something we’ll let you know,” they say. “You know us, you know our work, you know what we like… give us something.”

Some Thing.

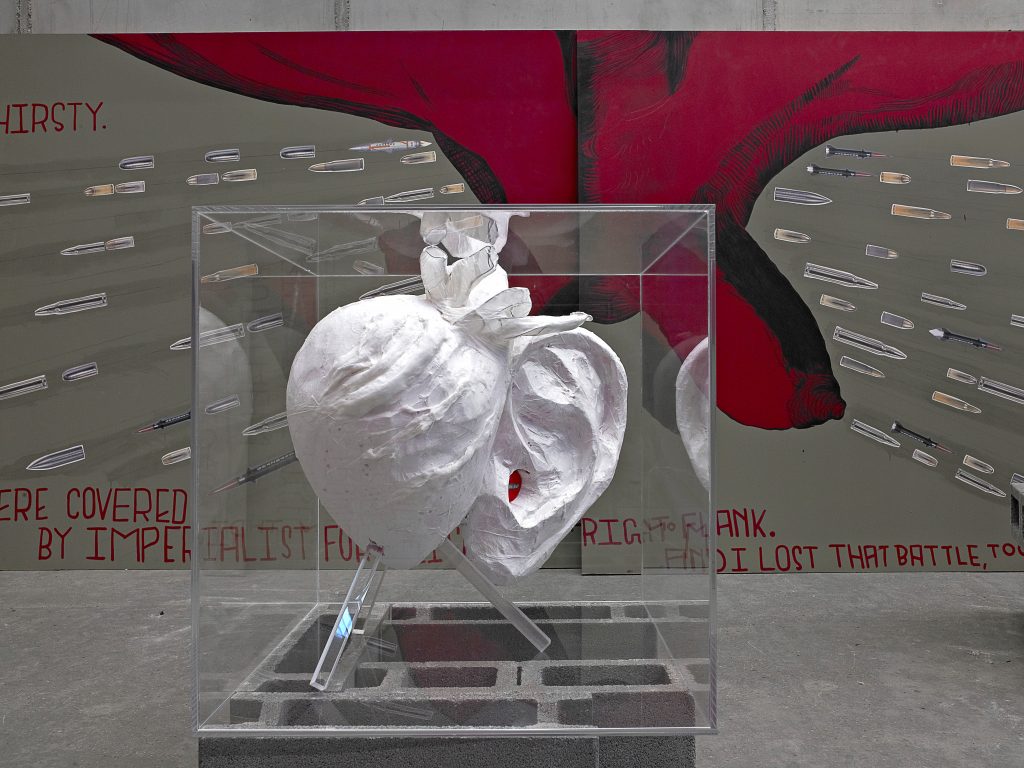

Camille and Matthieu send me a PDF – it has images of works, which I look at as I write. I am not writing about the work, but about the image, the ones which they promise me will not appear in the catalogue, the ones of spray painted lines, black paint on walls, neon tube lights, cut Perspex shapes, sheets of glass and ratchet straps. In our conversation they referred frequently to the experience of their exhibition in the Château de Réchy, another historic building that shares some of the characteristics of the Château de Majorie, which houses the museum in Sion. From the images they provide of this exhibition, it is hard to see just how the spaces there work, typically, the installation shots revealing only fragments of the whole context, serving as tight frames for their interventions.

Like looking around a house at night with a torch.

Fork

I am starting to see some way forward, but there is a fork in the path ahead, I press towards it. When I ask the artists what they want the catalogue to achieve, they are surprised, “achieve?” the word seems to drop from the air and roll around the table. Matthieu shakes his head and asks Camille for a translation and she proffers “qu’est-ce que tu espére le catalogue va produire, va ramener?” At first, they say – “don’t know” – and the conversation stalls for a moment, but then Matthieu chooses a path and things start to move again. We are past the fork. The catalogue, he decides, is about moving from not knowing to knowing. “Above all,” he says, “we want it to be a catalogue of the possible.”

So, what is possible? What can a writer provide to support the movement from an unknown work to a known one?

Frame

“The frame separates. It cuts into a milieu or space. This cutting links it to the constitution of the plane of composition, to the provisional ordering of chaos through the laying down of a grid or order that entraps chaotic shards, chaoid states, to arrest or slow them into a space and a time, a structure and a form where they can affect and be affected by bodies.”[4] Grosz again.

I send the artists the summary of what I plan to write as an attachment to a short mail reassuring them that I am working on the text. Camille writes back, “Are you gonna speak about the mirror?”

Interior

I look for clues in the images of Camille and Matthieu’s interventions in the Château de Réchy. The window frames visible in two of the images are wooden, the windows single-glazed and period style with smaller panes set into the whole. They are closed with the old-fashioned rotating rod and claw system and one senses there are probably wooden shutters on the outside. The floors too are in hardwood. These, the exposed beams and irregularities in the walls point to the château’s age, parts of the wall butting out to suggest a former use, long since painted over. The dimensions though, speak of a town-house rather than a rural castle, these are modest living spaces not soaring halls, and amongst the signs of history are those of the present, the wall mounted circular glass lamp, the central heating unit, the spot lights, the cast iron staircase, a glass door and a solitary light switch.

Some of these features are hard to distinguish though, I zoom into the PDF making space between my thumb and forefinger on the track pad, plunging into the image. Maybe it is not a light switch, perhaps just a plastic or enamel circuit cover. I reach the end of the zoom’s usefulness and finding myself in pixel soup, zoom out again.

Acrobat

I am describing, looking, describing and looking again.

I am not looking at the PDF so much now, I have been pouring over the images so much I can see them now in my mind’s eye, and the words are flowing nicely. I am mentally in the space, in this chateau, which, to the best of my knowledge, I have never visited.

“… abandon the mad idea that the subject is posed in its opposition to the object,” implores Latour, “for there are neither subjects nor objects, neither in the beginning—mythical—nor in the end—equally mythical. Circulations, runs, transfers, translations, displacements, crystallizations—there are many motions, certainly, but not a single one of them, perhaps, that resembles a contradiction.”[5]

Circle

The last image of the exhibition in Château de Réchy is the best because it closes a circle. The artists’ work with a black, geometrical shape; a negative space extracted from the language of architectural plans. Here the shape seems to describe the mass of walls, the space between interior and exterior dimensions, the possibility of hidden rooms or forgotten spaces. It’s an oblique rectangle that appears to hover in the space around chest height, judging by the window in the background. The image could have been made two ways: it’s either a photograph of a design painted onto the walls and windows of the space, which, when looked at from a specific viewpoint creates the illusion of a three-dimensional hovering shape, or it’s a digitally altered image of the empty space with the form overlaid in Photoshop. Either way, the second image, the ‘fake’ if you like, must exist. It would be necessary in the production of the work depicted in the first image, the ‘real’ one. As it is, if you only see the work as document, the two are effectively interchangeable.

“We like it when things throw no shadows” says Camille.

Screen

It’s the end of June when the screenshots arrive. A set of computer drawings, depict the Museum in Sion from various angles, a side shot, an aerial view, a cut away. As it is familiar from 3d modelling programs the building is floating in a grey void, as if uprooted from its rocky home, shrunk down and reconstituted in our screen space. It’s like a toy. I want to rotate it, turn it over with my track pad, and send it into a spin with a swipe of my finger.

In the first image there is a glitch, a diagonal line slices through the building, a spikey blip leaks from the roof, vestiges perhaps of a perspectival hiccup. But in the other images it recurs, protruding from one outer wall and dividing the interior spaces. I start to understand it as a rectangular sheet or slice, inserted at an angle into the virtual Majorie; a huge mirror plunged knife-like through this ancient stone building.

“The material world confronts us only to serve as a mirror for social relations and a source of entertainment for sociologists. Of course, it carries meaning, it can receive it, but it does not fabricate it. The social is made elsewhere, always elsewhere.”[6]

Whet-stone

I am wondering about the relationship between polished aluminium and stone in the work Camille and Matthieu have sent me the plans of. It turns out that a part of me is trying to remember something from my first visit to the Museum, it’s an experience memory more than a fact or an image, an echo of affect and I’m searching in the dark for its point of origin. At first, I think it’s a content question, and so I shoot an email to the artists asking why the mirror exactly, why this modern material in this mediaeval setting?

“The mirror,” Camille replies, “is like a blade sharpened by the old stones.”

This does the trick and the lights come on. I am visiting the Museum for a talk, it’s a couple of years ago, and I arrive early to have a look around, I pass through the downstairs space and walk across the parquet floor (or am I imagining that), to the corner where stairs ascend to the second level. The passage upwards is carved out of the living rock, the walls roughly hewn, dense and crystalline. There is no one around, so I sit there for a while, absorbed, until I hear voices, which prompt me to walk on up and stop acting like a weirdo.

I am groping around in my mind for something, what is it? You cannot see it, but I know what I am searching for – it’s a black spot flushed with anxiety and uncertainty. It’s a sticky accretion, fluid, unctuous. I don’t want to, but my mind keeps returning to it, I won’t let you see it. It is deep down in the centre of me and I am so deeply ashamed of it.

This text was first published (in a much shorter form) in the Barbezat-Villetard monograph for which it was originally commissioned: A Dissident Room, published by the Musée Cantonale du Valais, Sion with Art&Fiction Press in 2015. It takes as its starting point an interview that the author conducted with Camille Villetard and Matthieu Barbezat in a café on the shores of Lac Leman in April 2015. Their voices in the text are loosely transcribed from this encounter, and later exchanges by email.

The text has an unusual heritage. During the interview, the author misunderstood the scale of the commission and began writing a far longer text than the artists expected, working on 4000 words rather than 400. When realizing his mistake he cut down the text and kicked the sprawling, unedited version into the long grass of his external hard drive. Almost two years later, by chance he came across the manuscript and revived it (in its full form) for a lecture/ reading at the M_hKA in Antwerp in January 2017.

Here the author has worked with the editors of all-over, to create a third iteration, which shares some of the tidiness of the previously published text and some of the looseness of the lecture. The author is indebted to all-over for the invitation to publish and for their editorial collaboration, but most importantly to Camille Villetard and Matthieu Barbezat, whose curious commission began the process that continues with this article.

[1] Bruno Latour, The Berlin Key or How To Do Words With Things, in: Paul Graves-Brown (ed.), Matter, Materiality and Modern Culture, London 2000, p. 10.

[2] Elizabeth Grosz, Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth, New York 2008, p. 4.

[3] Ibid.

[4] Ibid., p. 22.

[5] Latour 2000, p. 10.

[6] Ibid., pp. 18–19.