I

Eine der größten Herausforderungen für Neubauten in der Stadt ist deren Einfügung in die historische Umgebung. Arthur Mandler schreibt dazu in seinem Aufsatz „Umnutzung alter Bausubstanz als architektonische Aufgabe“: „Die Bandbreite des Umgangs [mit historischer Bausubstanz] reicht von weitgehendem Verzicht auf sichtbare Eingriffe und der Beschränkung auf das für die neuen Nutzungen Nötigste bis hin zur bewussten Verdeutlichung und Inszenierung der geschichtlichen Spuren und des Gebrauchs, von der konservatorisch perfekten Restaurierung bis zur umfassenden Neuinterpretation.“[1] Mandler schreibt weiter von einem „unsensible[n] Umgang mit alter Bausubstanz in früheren Jahren“[2] und fordert in Anlehnung an die Charta von Venedig: „Das zu Erhaltende ist zu suchen, dessen Qualitäten sind freizulegen und das Neue, das Eigene ist authentisch hinzuzufügen.“[3] Diese Charta, die 1964 vom zweiten Internationalen Kongress der Architekten und Denkmalpfleger anerkannt wurde, setzt die grundsätzliche Gleichwertigkeit aller Zeitschichten eines Gebäudes fest, und die Erhaltung sowohl künstlerischer Qualitäten als auch historischer Zeugniskraft. Denkmalpflege bewegt sich zwischen diesen Polen, die für sich allein nie erreicht werden können. Mandler sieht die Zukunft der Bautätigkeit beim Bauen im Bestand, tritt jedoch nicht für eine Erhaltung alter Gebäude um jeden Preis ein: „Das bloße Nebeneinander- und Gegenüberstellen von alten und neuen Bauteilen allein genügt nicht; es bedarf vielmehr stets einer interpretativen Bearbeitung durch den Architekten.“[4]

Abb. 1: Gesamtbild der Bankfiliale, Mai 2014.

Die Floridsdorfer Bankfiliale Am Spitz 11 kann – obwohl sie 30 Jahre vor dem Text entworfen wurde – als exemplarische Antwort auf diese Forderungen von Mandler und im höheren Maße als Beispiel für die praktische Umsetzung der Charta von Venedig gelten. Ich werde mich in diesem Aufsatz dem umfangreichen Themenkomplex „Bauen im Bestand“ annähern und werde fragen, wie Forderungen wie „interpretative Bearbeitung“ oder „authentische Hinzufügung des Eigenen“ umgesetzt werden können. Dabei werde ich nicht, was unter Umständen durchaus fruchtbar sein kann, einen Vergleich zwischen einer Reihe von Beispielen anstellen, sondern einen einzigen Bau – die genannte Bankfiliale – eingehend untersuchen und ihre Struktur analysieren, um dadurch Erkenntnisse im weiten Bereich des Themengebietes „Bauen im Bestand“ und über dessen Möglichkeiten zu erhalten. Ich bediene mich also der Methode der Induktion, um zu Ergebnissen zu kommen.

II

Die Bankfiliale (Abb. 1) liegt „am Spitz“, das heißt an der Gabelung der Floridsdorfer Hauptstraße nach Prag und Brünn. Der ursprüngliche Bau wurde bereits als Bankfiliale geplant und gebaut – darauf bedacht, zur Hauptstraße ein möglichst eindrucksvolles Bild zu geben. Das späthistoristische Gebäude wurde 1894/95 von Alois Frömml errichtet und ist in seiner Fassade stark gegliedert.[5] Die unterste Zone wird vertikal durch Pilaster, Pfeiler und Halbsäulen, horizontal durch durchgehende rustizierende Bänder unterteilt. Auf ein Gurtgesims mit Konsolen folgt die nächste Zone, die sich Pilastern der Kompositordnung bedient, die Fenster der Ostseite sind zusätzlich mit Ädikulen umrahmt. Bekrönt wird die Fassade durch ein Gebälk – das Kranzgesims hat weitere, anders geformte Konsolen – und im Attikageschoss durch eine Balustrade. Der Eckturm, der den Zugang zum Gebäude bietet, ist von der übrigen Fassade leicht plastisch herausgehoben und wird mit einer Kuppel bekrönt, auf der wiederum eine Statue eines bärtigen Mannes in Renaissancetracht thront, mit einer stehenden Lanze in der Hand.

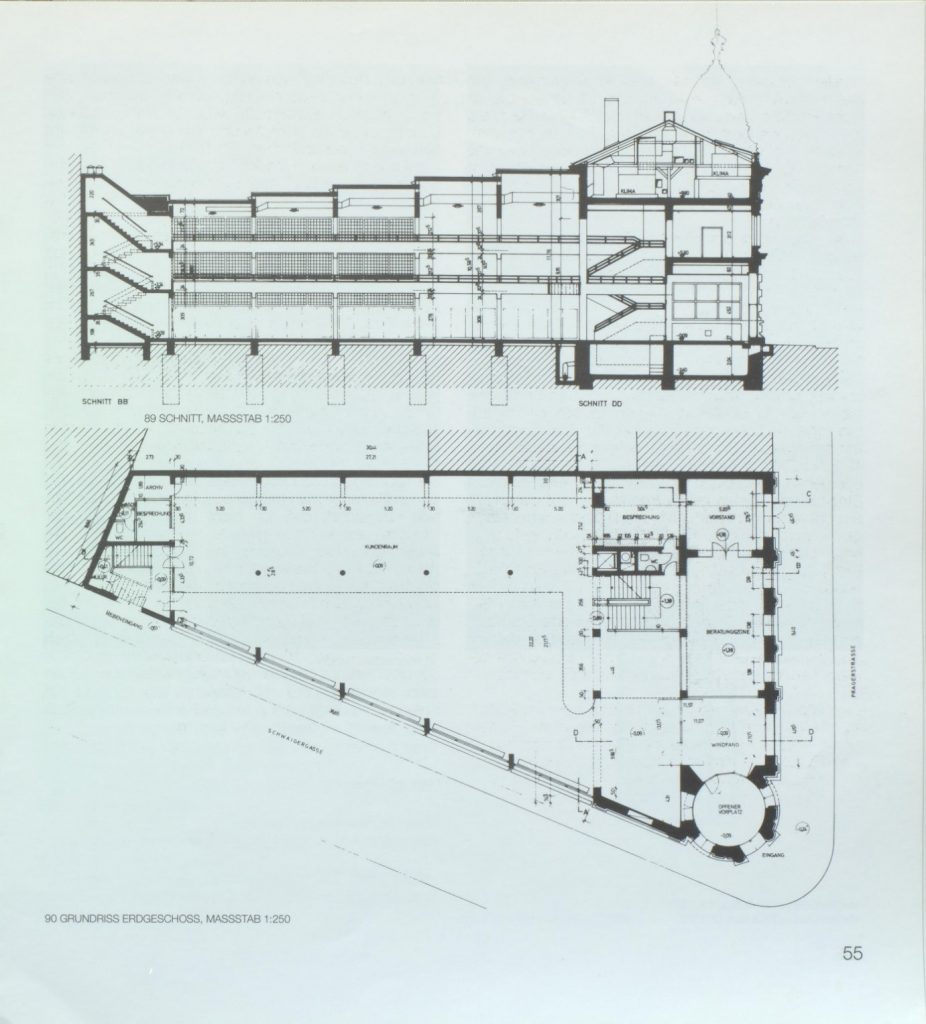

Abb. 2: Schnitt und Grundriss der Bankfiliale Am Spitz 11.

Aus der Betrachtung der Fassade erschließen sich viele Bauformen, denen sich der Historismus bedient. Mindestens genauso wichtig wie die Schauseite ist die Tatsache, was man vor 1970, wenn man in die Nebenstraße ging, an der Hinterseite des Gebäudes sah: Nämlich nichts. Es steht zwar kein dokumentierendes Fotomaterial zur Verfügung, doch in Berichten ist mehrmals von einer „Baulücke“ die Rede, die dem Neubau zugewiesen wurde. Diese freie Fläche hinter dem Bankgebäude war bloß ein ungünstig geformtes Grundstück: Der zu den Nachbargebäuden hin fast rechtwinklige Bauplatz wird durch die schräge Schwaigergasse „abgesägt“ und erhält somit eine Trapezform. (Abb. 2) Es ist nichts anderes als der „Restplatz“, den die unterschiedlich hohen Nachbargebäude übrig gelassen haben.

Friedrich Kurrent und Johannes Spalt (für die Statik war Wolfdietrich Ziesel zuständig) entscheiden sich für eine Segmentierung des Neubaus in sechs – zur Schwaigergasse hin gleich breite – Abschnitte, die in ihrer Länge von der Pragerstraße weg abnehmen. (Abb. 3) Das kleinste Segment bildet den Übergang zum normal zur Schwaigergasse orientierten Nachbarhaus. Diese letzte nicht vermeidbare „Restfläche“ wird für ein zweites Stiegenhaus mit Tür zur Nebenstraße genutzt, das als zusätzlicher Zugang für MitarbeiterInnen direkt mit den Büros auf den Galerien verbunden ist. Die Segmente nehmen nicht nur in ihrer Länge, sondern auch (mit geringerem Unterschied) in der Höhe ab. Die verbindenden Elemente sind Stahlbetonrahmenbinder, die sowohl von außen als auch von innen sichtbar sind und als die wichtigsten Träger des Gebäudes auch als solche präsentiert werden. Die Lösung der Abschnittbildung bietet einen eleganten Ausgleich des Höhenunterschieds zum Nachbargebäude mittels absteigender Terrassen. Außerdem werden die längeren Abschnitte trotz ihrer höheren Raumtiefe durch die gleichzeitig höheren Fensterflächen weit ausgeleuchtet. Zusätzliche Belichtung bringen die Glasbausteine auf der Rückseite des Gebäudes sowie kleine horizontale Oberlichter zwischen den Terrassen der Decke. Die Segmente entsprechen in ihrer Straßenbreite dem Teil der alten Fassade, der fensterlos neben dem Eckturm in die Schwaigergasse weist. Dieses Maß passt sechsmal in die Baulücke, bis es genau an das Nachbargebäude stößt.

Abb. 3: Fassade des Neubaus, Mai 2014.

Johannes Spalt (*1920 in Gmunden, Oberösterreich) und Friedrich Kurrent (*1931 in Hintersee, Salzburg) schlossen sich gemeinsam mit Wilhelm Holzbauer (*1930 in Salzburg Stadt) und Otto Leitner (*1931 in Unterach/Attersee, Oberösterreich) 1951 – noch in ihrer Studienzeit an der Akademie der bildenden Künste in Wien in der Meisterklasse Clemens Holzmeister – zu einer Architektengruppe zusammen, um gemeinsam an Projekten arbeiten zu können.[6] Diesem Zusammenschluss gaben sie den schlichten Titel „Arbeitsgruppe 4“. Nach nur zwei Jahren verlässt Leitner die Gruppe, 1964 Holzbauer. Kurrent und Spalt bleiben in Kooperation bis zum Auftrag der Wiener Zentralsparkasse für den Um- beziehungsweise Neubau der Bankfiliale in Wien XXI., das letzte Projekt der Arbeitsgruppe 4. Die Gruppe übte in den zwanzig Jahren ihres Wirkens und darüber hinaus – trotz der geringen Anzahl an tatsächlich ausgeführten Bauten – einen beträchtlichen Einfluss auf die österreichische Architektur der Zweiten Republik aus. 2010 versuchte eine erste umfassende Ausstellung zur Werkgeschichte der Gruppe im Architekturzentrum Wien mit dem Titel x Projekte der arbeitsgruppe 4. Holzbauer, Kurrent, Spalt (1950–1970) den Umfang dieses Einflusses aufzuzeigen. Anlässlich dieser Ausstellung erschien im gleichen Jahr, herausgegeben vom Architekturzentrum, die Publikation Arbeitsgruppe 4. Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes Spalt. 1950–1970. Neben einigen ergänzenden Beiträgen ist deren Hauptstück der Aufsatz „Im Vordergrund das Bauen“, den die beiden Kuratorinnen Sonja Pisarik und Ute Waditschatka verfasst haben und der eine ausführliche Werkgeschichte der Arbeitsgruppe 4 bietet. Sonja Pisarik schreibt darin über die Floridsdorfer Bankfiliale. Die funktionale Fassade des Neubaus, mit Sicht auf tragende Stützen, Glasfront und großflächigen Sonnenschutz, erzeugt zunächst eine Spannung zur Fassade des Altbaus mit Risalit, Pilaster, Gesimsen et cetera, die unüberwindbar aufgrund ihrer zeitlichen Differenz scheint. Aber Pisarik meint dazu: „Die Außenfront mit der gleichermaßen strukturellen wie dekorativen Fassade aus elektrisch steuerbaren Lamellen spielt trotz ihrer betonten Technizität bei genauerer Betrachtung gar eine Vermittlerrolle zwischen Alt und Neu: Diese transformieren die plastische Bänderung im Sockelgeschoss des Altbaus in eine moderne Gestalt der horizontalen Fassadengliederung.“[7]

Nicht nur das, die Stahlbetonrahmenbinder liefern dazu die vertikale Gliederung (Abb. 3). So setzt sich die angesprochene starke Gliederung der alten Fassade in der neuen fort und bezeugt die Zusammengehörigkeit beider Gebäudeteile. Ein weiterer Bezug des Neubaus zum Altbau sind die Fensterachsen. Am Altbau sind sie weithin sichtbar, zur Pragerstraße hin sind es fünf. Nun nimmt der Neubau diese Gliederung auf und gestaltet, zur anderen Seite hin – mit dem Turm als Gelenk – ebenfalls fünf Fensterachsen, bloß sind hier die Fensteröffnungen wandfüllend. Diese Gliederung in fünf Fensterabschnitte ist als klare Referenz zu verstehen, wären doch alle möglichen abweichende Gestaltungen, etwa sechs Fensterabschnitte oder auch eine ununterbrochen durchgezogene Glasfassade, wie sie in einem Vorentwurf auftaucht, ebenso denkbar gewesen.

III

Abb. 4: Eingangssituation in die Kassenhalle.

Betritt man die Bankfiliale, so findet man sich nach Durchschreiten des Eingangsturms und des Windfangs bereits in der gebäudefüllenden Kassenhalle wieder (Abb. 4). Das erste auffallende Element ist der Wartebereich im ersten Stock, der balkonartig hervorkragt. Diese runde Auskragung, die den Raum durch ihre ungewöhnliche Form dominiert, kann als Referenz auf den Eingangsturm verstanden werden, der seinerseits die Außengestalt durch seine markante Form prägt. Auf der rechten Seite der Kassenhalle befinden sich zwei übereinander liegende Galerien. Diese sind, wie der runde Balkon, weiß und haben verchromte Geländer und pro Stockwerk vier schlanke, runde Stützen (Abb. 5). Sie bieten Platz für Büros, die offen bleiben. Die Galerien sind im rechten Winkel zur Altbaufassade ausgerichtet, ihnen gegenüber liegt die Glasfassade des Neubaus, zwischen beiden spannt sich die Kassenhalle auf. Galerien und Glasfassade laufen aufeinander zu und gehen in eine kurze, abschließende Wand über. Die Kassenhalle erhält somit einen fast dreieckigen Grundriss. Zudem wird – wie es die Architekten auch betonten[8] – die perspektivische Raumwirkung durch die nach hinten niedrigeren Fensterfronten und kürzer werdenden Stahlbetonrahmenbinder verstärkt. Von der anderen Seite des Kassensaals wird dieser Effekt umgedreht. Dies zeugt vom fast spielerischen Umgang mit Perspektive, der durch die Grundstücksform erst möglich wurde. Die Tatsache, dass die Sicht auf die Glasbausteinfassade des Neubaus durch die Galerien teilweise verdeckt wird und somit die Ausrichtung dieser Rückwand in der Erscheinung für die BetrachterInnen variabel bleibt, führt zu einer besonderen räumlichen Erfahrung (Abb. 5). Denn diese sind verleitet, die Rückwand in der gleichen Schräglage wie die Fassadenwand, bloß gespiegelt, anzunehmen und somit den Grundriss als gleichschenkeliges Trapez wahrzunehmen. In der Tradition perspektivischer Darstellung spielt diese Form als Stellvertreter für ein weit zurückfluchtendes Rechteck eine entscheidende Rolle. Das Trapez ist jedoch in keiner Repräsentationsfunktion, sondern ist in einer räumlichen Erfahrung verkörpert. Die unregelmäßige Grundfläche wird jedenfalls verschleiert, um Regelmäßigkeit zu suggerieren, die in dieser Form gar nicht gegeben ist.

Abb. 5: Kassenhalle.

Aber dies ist nicht die einzige Möglichkeit, den Raum aufzufassen. Es gibt eine zweite Betrachtungsweise des Innenraums, die nur den Kassenhallenbereich, ohne den Raum hinter den Galerien, heranzieht. Die für diese Auffassung wichtigsten raumbildenden Objekte sind die Hängelampen. Sie sind nicht, wie man annehmen könnte, je nach Segmenthöhe unterschiedlich hoch gehängt, sie hängen alle durchgehend auf einer Höhe, in einer gemeinsamen Ebene im Raum. Diese virtuelle Deckenfläche sieht sich einer ebenen Fußbodenfläche gegenüber, verbunden werden beide Flächen durch die Galerien mit ihren weißen, flachen Stirnseiten zum Kassensaal. Gemeinsam umschließen diese Elemente einen Raum, der auf der Galerieseite zu einem Quader ansetzt. Dieser wird auf der Fensterseite jedoch nicht fortgesetzt, er wird von der Schwaigergasse durchschnitten. Trotzdem ist man versucht, den ansetzenden Quader geistig zu vervollständigen. Die unterschiedliche Raumhöhe, die für die Außengestaltung elementar ist, würde im Innenraum eine zu starke Einzelraumbildung fördern. Der Kassensaal soll aber den BankkundInnen als großzügiger und einheitlicher Raum präsentiert werden: Diesen Eindruck vermag der ansetzende, halbe Quader zu leisten. Die Raumstruktur wirkt dadurch regelmäßig, leicht zu erfassen und einheitlich. Die schräge Fensterfront trägt andererseits dazu bei, den vollkommen regelmäßigen Raum zu durchbrechen und in einer dynamischen Schräge von vorn bis hinten zu durchschneiden. Der Raum entwickelt sich zusehends als zweischneidig, einerseits auf der rechten Seite die regelmäßige, koordinatengerechte Seite mit den Büros, die Seite der Bank selbst, auf der anderen Seite die schräge Fassade, die nach außen weist und die äußere Umgebung durch den Blick nach draußen, zur Öffentlichkeit, hereinholt. Die Schutzlamellen haben dabei die elementare Aufgabe der sanften Abschirmung, die nicht nur vor Sonneneinstrahlung schützt. Zusammenfassend gesagt eröffnen sich den BesucherInnen zwei Auffassungsmöglichkeiten, die erste auf den ganzen Raum inklusive Galerieraum bezogen, die zweite nur auf den Kassensaal selbst. In beiden Fällen wirkt der Raum um einiges regelmäßiger als seine Grundfläche wirklich ist.

IV

„Alle baulichen und räumlichen Voraussetzungen sollten vor allem dazu dienen, den Kunden einen leichten Kontakt zum Personal zu ermöglichen und eine unkomplizierte und angenehme Geschäftsabwicklung zu gewährleisten.“[9], sagte Spalt über den Neubau am Floridsdorfer Spitz. Außerdem sei von Anfang an klar gewesen, dass der Altbestand erhalten werden sollte. Einerseits waren die Architekten seit ihren ersten Entwürfen immer für Miteinbezug des Altbestandes, andererseits musste, nach Angaben Kurrents,[10] schlicht der Kassenbetrieb während der Bauarbeiten aufrechterhalten werden. Somit treffen sich zwei Zielsetzungen für den Bau, eine zufriedenstellende Funktionalität und die Erhaltung der Erscheinung des Altbaus. Zum Ergebnis schreiben die Architekten im ‚bau-report‘ im Architekturmagazin „der aufbau“ von 1975, kurz nach der Fertigstellung, prägnant und treffend: „Äußerlich belassen, innerlich umgebaut und mit dem neuen Teil verbunden.“[11] Denn der Altbau wurde nur in seiner Fassade unverändert belassen, im Inneren wurde die Wand zwischen Alt- und Neubau fast vollständig durchgebrochen, um den modernen Kassensaal zu vergrößern (Abb. 2). Die Überreste der Rückwand der alten Bank wurden zu weißen, rechteckigen Pfeilern. Sie können zwar die um die Baugeschichte informierten BetrachterInnen auf die alte Baustruktur hinweisen, sind in ihrer Form jedoch vollkommen mit der neuen Bausubstanz verschmolzen. Der Neubau erweist sich damit nicht als bloßer Anbau an die alte, unangetastete Bausubstanz, vielmehr greift der Neubau innerlich in den Altbau hinein und verändert dadurch die Struktur des Innenraums. Der Neubau will sich also nicht bloß als Anbau, sondern als legitime und logische Erweiterung des Altbaus verstanden wissen.

Das Gebäude kann folglich als eine Symbiose von zwei unterschiedlichen Bautraditionen zu einer Einheit bezeichnet werden. Denn wenn sich, im biologischen Wortsinn, zwei Organismen zu einer Symbiose zusammenschließen, dann bedeutet das, dass jede/r SymbiosepartnerIn sich wenigen Aufgaben besonders aufmerksam widmet – unter Vernachlässigung der Aufgaben, die der/die PartnerIn betreut. Diese Vorgehensweise ist auch an der Bankfiliale zu beobachten. Dem Altbau ist die Zuständigkeit der Präsenz nach außen zugefallen, die moderne Fassade nimmt sich bewusst zurück und überlässt ihr das Feld, sie passt sich ihr – wie gezeigt wurde – sogar an. Im Inneren zieht sich die alte Bausubstanz wiederum soweit es geht zurück und überlässt dem Neubau die Gestaltung. Der neue Kassensaal greift in den Altbau hinein um die bestmögliche Raumwirkung erzielen zu können und beseitigt dabei zu einem überwiegenden Teil die ursprüngliche Raumaufteilung der alten Bank.

Zum Aussehen der Bankfiliale stellt sich die Frage, ob Referenzbauten festzustellen sind. Ein konkretes Vorbild gibt es zwar nicht, die Ausstattung des Innenraums kann jedoch eindeutig der klassischen Moderne zugeordnet werden. Dieser Ansicht war auch J. van Heuvel, der seine Betrachtungen über die Floridsdorfer Bankfiliale, laut Johannes Spalt in der Niederländischen Tageszeitung Cobouw vom 7. 1. 1977 veröffentlicht, folgendermaßen abschließt: „Man kann sich fragen, ob so etwas, nämlich die Fortsetzung der Tendenzen der zwanziger oder dreißiger Jahre der Architekturgeschichte, heutzutage wünschenswert ist. Hier überkam mich aber die Überzeugung, daß es offenbar Momente gibt, in denen die damaligen Bestrebungen wieder zum Leben erweckt werden können. Wiener Architekten sind fast Kunsthistoriker, wenn es die Architektur betrifft, Spalt und Kurrent sind das ganz besonders.“[12]

Dabei ist van Heuvels Ausdrucksweise zu beachten: ‚wieder zum Leben erwecken‘, nicht ‚wiederholen‘ oder ‚fortsetzen‘. Denn so wird impliziert, dass nicht bloß zitiert wird, sondern die ‚Bestrebungen‘, die Ideen und Visionen der modernen Architektur in der Zwischenkriegszeit, einen neuen Raum für ihre Artikulation erhalten. Deshalb ist es angebracht, nicht nur nach Gebäuden zu suchen, die für die Bankfiliale eine Vorbildfunktion gehabt haben könnten und Elemente des Innenraums der Bank mit deren Elementen zu vergleichen, sondern auch theoretische Schriften über Architektur aus der Zeit der klassischen Moderne zur Beurteilung des Neubaus von 1974 heranzuziehen.

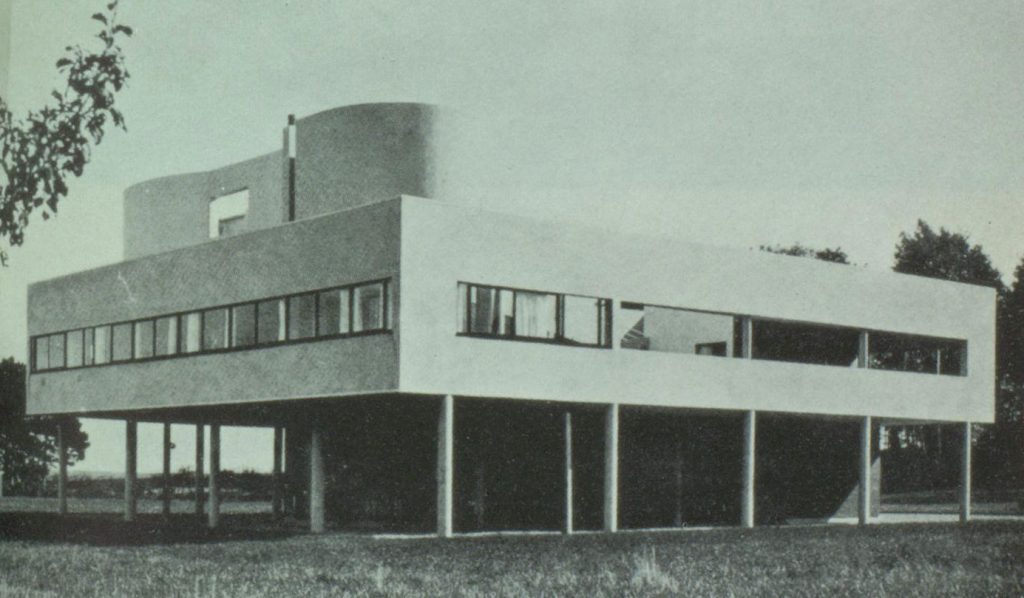

Abb. 6: Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Villa Savoye, Poissy-sur-Seine, 1930.

Zuerst zu den theoretischen Bezügen: 1932 fand die erste Architekturausstellung des 1929 gegründeten Museum of Modern Art in New York statt. Henry-Russel Hitchcock und Philip Johnson präsentierten dort Arbeiten von Le Corbusier, J. J. P. Oud, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und als Kontrast auch von Frank Lloyd Wright.[13] Gemeinsam mit der Ausstellung veröffentlichten Hitchcock und Johnson auch den Band The International Style: Architecture since 1922. Damit prägten sie den Begriff des „Internationalen Stils“ und betonten die Vorzüge dieses neuen Stils bei bestehenden Bauten und für zukünftige Projekte. Wichtige Punkte der Publikation sind Abgrenzungen zur vergangenen Architektur, wie zum Beispiel unter Punkt 4 „Ein erstes Prinzip: Architektur als umschlossener Raum“: „Die Wirkung von Masse, von statischer Festigkeit, eben noch die primäre Qualität von Architektur, ist verschwunden; an ihre Stelle tritt die Wirkung reiner Körper – oder genauer, von glatten Flächen, die einen Raum umschließen. Das vorherrschende architektonische Element ist nicht mehr der feste Stein, sondern der offene Behälter.“[14]

Tatsächlich kann man beim Altbau der Bank eben diese ‚Wirkung von Masse‘ sehen, dem sich der Innenraum mit seinen ‚glatten Flächen, die einen Raum umschließen‘ entschieden entgegensetzt. Auch haben sowohl die Sonnenschutzlamellen als auch die Galerien Einfluss auf die tendenziell horizontale Wirkung der Fassade des Neubaus im Gegensatz zum Aufwärtsstreben der alten Bank mit ihrem Eckturm und der steilen Kuppel. „Horizontalität, das auffallendste Merkmal des Internationalen Stils, was seine visuelle Wirkung betrifft […]. Horizontalität als Selbstzweck ist jedoch kein Prinzip des Internationalen Stils. Wo die Funktion ein Vertikalelement verlangt, drückt sich dies auch aus.“[15] Und diese Vertikalelemente, die auch im Neubau benötigt werden, sind die Pfeiler und die Stahlbetonrahmenbinder, die das Gebäude in seiner ganzen Höhe durchziehen und keineswegs versteckt werden. Die Glasbausteine, die an der Rückwand großflächig zum Einsatz kommen, werden auch angesprochen: „Glasbausteine und Milchglasscheiben sind Arten von Fassadenmaterialien, die gelegentlich anstelle von regulären Fenstern verwendet werden können. […] Die Wirkung ist eindrucksvoll und harmonisch, […] Glasbausteine eröffnen einen Weg, natürliches Licht ins Gebäudeinnere zu bekommen, ohne Fensterrahmen zu verwenden.“[16]

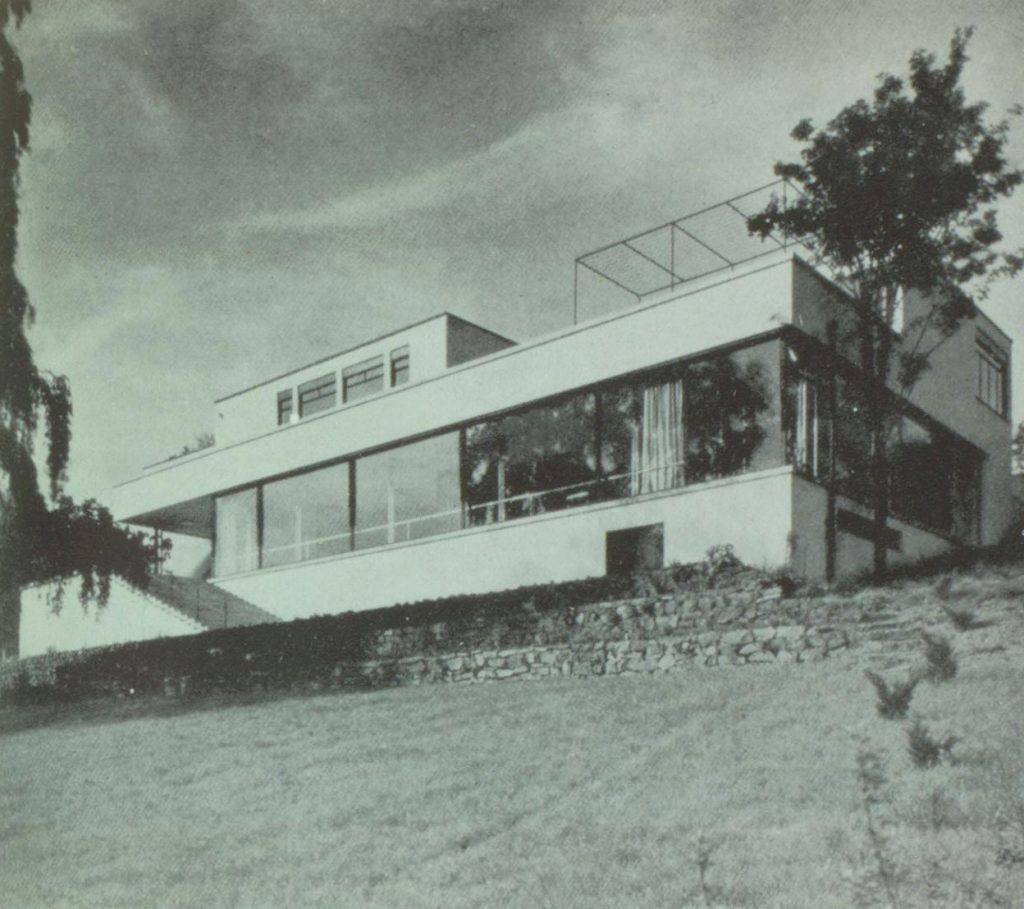

Abb. 7: Mies van der Rohe, Villa Tugendhat, Brünn, 1930.

Nun zu den Vergleichen. Es gibt aus den 1920er und 1930er Jahren unzählige Gebäude, die in ihrer ganzen Gestalt oder zumindest in Teilen mit dem Bankneubau verglichen werden können. Ich wähle zwei der prominentesten Bauten aus, die auch in Hitchcock und Johnsons „International Style“ vorkommen, beide von 1930: Le Corbusiers Villa Savoye, Poissy-sur-Seine (Abb. 6), und Mies van der Rohes Villa Tugendhat, Brünn (Abb. 7). Le Corbusier arbeitet bei der Gestaltung der Villa Savoye vor allem mit den geometrischen Körpern Quader und Zylinder und mit deren ausgewogenem Verhältnis zueinander. Mies van der Rohes Gebäude bedient sich zwar dem Quader als häufigster Form, doch die wenigen zylindrischen Elemente sind an so prominenten Stellen platziert, am Eingang und im Esszimmer, dass sie einen besonders hohen Stellenwert im Raumgefüge erhalten. So auch in der Bankfiliale: Die Pfeiler und die Galerien haben nicht nur selbst die Form eines Quaders, sie umschließen auch mit den Hängelampen und dem Fußboden den Raum in einem halben Quader. Die zylindrischen Elemente, die Stützen der Galerien und der hervorkragende Wartebereich, sind zwar verhältnismäßig in der Unterzahl zu den rechteckigen Körpern, doch ist besonders der weiße Balkon an eine prominente Stelle im Raum gesetzt und direkt beim Betreten der Halle sichtbar, sodass er zu einem den Saal dominierenden Objekt wird. Die Kassenhalle hat zwar, wie die beiden Beispiele, eine Tendenz zur Ebene und zu weiten, offenen Räumen, doch sind beim Aufstieg in die oberen Geschosse Gegentendenzen spürbar. Denn zu den drei Stockwerken des Neubaus – Erdgeschoss und die beiden Galerien – kommen noch drei Ebenen hinzu: eine nach unten zum Tresorraum und zwei Zwischengeschosse, die in die verbliebenen Räume des Altbaus führen (Abb. 8). Der naheliegende Bezug zu Adolf Loos‘ Konzept des vielschichtigen Raumplans ist offensichtlich. Das Spiel mit Ebenen und Zwischenebenen im Sinne eines „offenen Plans“ drängt ebenso einen Vergleich mit öffentlichen Bauten der 1960er und 1970er Jahre auf, so zum Beispiel Hans Scharouns Staatsbibliothek zu Berlin.

Abb. 8: Zweites Zwischengeschoss, Blick Richtung Kassenhalle.

Zusammenfassend gesagt besteht die Floridsdorfer Bankfiliale erstens aus der Altbausubstanz, deren Späthistorismus sich der klassischen Architektur nach Vitruv verpflichtet fühlt, zweitens aus der Neubausubstanz, die sich die Modernisierung der Bank auf den neuesten Stand der Technik und größtmögliche Kundenzufriedenheit als Ziel setzt, und drittens aus der ‚wiederbelebten‘ klassischen Moderne, die die Innengestaltung der Bank übernimmt und für klare Formen und schmucklose Ästhetik steht. Es scheint fast, als ob zur Überbrückung der großen zeitlichen Distanz von 1890 zu 1970 die Mitte zwischen beiden, 1930, herangezogen wurde. Die Innenausstattung ist zwar nur ein „Modernizismus“, also dem Altbau in der Wiederbelebung von Vergangenem durchaus verbunden, aber dieser moderne Historismus ist durchaus als Polemik zu verstehen – obwohl man andererseits auch argumentieren kann, dass sich der Neubau genau wie der Historismus die Formen vergangener Zeiten nur zum Ausgangspunkt nimmt und sie den aktuellen Verhältnissen anpasst. So wie dieser „Modernizismus“ als Kritik am Historismus aufgefasst werden kann, kann er in gleicher Weise als ernst gemeinter Versuch der Wiederbelebung vergangener Ideen gelten. Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Altbau ist es in beiden Fällen.

Diese drei Zeitebenen treffen nun in dem Gebäude zusammen, die Symbiose hat demnach eigentlich drei Mitglieder. Doch muss mit der Metapher einer harmonischen Symbiose der Bautraditionen vorsichtig umgegangen werden, besteht doch zwischen 1890 und 1930 ein extremer Gegensatz. Sie kommen sich zwar nicht in die Quere, sind sozusagen auf Abstand gehalten und können nicht gleichzeitig betrachtet werden, beziehen sich jedoch als ihr größtmögliches Gegenteil aufeinander, man möchte sagen sie beschuldigen sich gegenseitig, die schlechte Architektur zu verkörpern. Durch diese Wahl in der Innenausstattung suchten die Architekten den größten Kontrast und das größte Konfliktpotenzial – pointiert formuliert stellten sie der klassischen Architektur nach Vitruv die klassische Moderne nach Le Corbusier und Mies van der Rohe entgegen und ließen dann beide Bautraditionen in ewigem Konflikt stehen.

V

„Auch heute, nach dreißig Jahren, hat sich die Brauchbarkeit der Sparkasse […] bewährt.“[17] So schreibt rückblickend Friedrich Kurrent über die mit Johannes Spalt entworfene Bankfiliale. Friedrich Achleitner fasst ein ähnlich positives Urteil über dieses Gebäude und seinen Kassensaal: „Der Raum wirkt nach 35 Jahren ästhetisch unverbraucht und wie neu. Man kann diese Kassenhalle, in Erinnerung an Otto Wagners Postsparkasse, als den bedeutendsten Innenraum Floridsdorfs bezeichnen.“[18] Tatsächlich wurde an der Grundsubstanz des Neubaus relativ wenig verändert, was auf eine gute und vor allem brauchbare Raumgestaltung schließen lässt.

In den 1970er Jahren war das Thema „Bauen im Bestand“ unterrepräsentiert, Gedanken über den Miteinbezug von Altbauten wurden nur vereinzelt gefasst, in jüngster Zeit jedoch wird dieses Thema immer wichtiger.[19] Aktuelle Debatten in Österreich, wie zum Beispiel die Leerstandskonferenz, gehen auf Symptome der Bautätigkeit ein, bei der der Umgang mit Altbestand immer virulenter wird. Wie im Zuge eines Bauens im Bestand bestehende Qualitäten genutzt, sogar erweitert werden können, wie eine „interpretative Bearbeitung“ oder „authentische Hinzufügung des Eigenen“ möglich ist, ist die entscheidende Frage. Der Neubau der Bankfiliale in Floridsdorf erscheint rückblickend als eine Pionierleistung auf diesem Gebiet und lässt sich vor allem für Wien als frühe und umfassende Musterlösung bezeichnen. Für jeden Neubau, der mit einem historischen Umfeld oder Vorgänger konfrontiert wird, kann man die Möglichkeiten der Neuinterpretation bei gleichzeitiger Erhaltung der bestehenden Bausubstanz sowie einer allgemeinen Modernisierung des Gebäudes an dieser Bankfiliale exemplarisch gelöst vorfinden.

[1] Arthur Mandler, Umnutzung alter Bausubstanz als architektonische Aufgabe, in: Wüstenrot Stiftung Ludwigsburg (Hg.), Umnutzungen im Bestand. Neue Zwecke für alte Gebäude, Stuttgart/Zürich 2000, S. 130–135, 131.

[2] Mandler 2000, S. 131.

[3] Mandler 2000, S. 132.

[4] Mandler 2000, S. 133.

[5] Vgl. Friedrich Achleitner, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Band 3. Teil 2, Salzburg 1995, S. 242.

[6] Zu den Biografien vgl. Architekturzentrum Wien (Hg.), Arbeitsgruppe 4. Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes Spalt. 1950-1970, Salzburg 2010, S. 242–245.

[7] Sonja Pisarik, Im Vordergrund das Bauen. Zur Werkgeschichte der arbeitsgruppe 4. Teil 2, Salzburg 2010, in: Architekturzentrum Wien 2010, S. 134, 137.

[8] Vgl. Friedrich Kurrent/Johannes Spalt, Neu- und Umbau der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien Floridsdorf – Am Spitz, in: der aufbau (Baureport), H 4–5, 1975, S. II–IV, II; Friedrich Kurrent, Arbeiten aus den letzten Jahren, in: bauforum, H. 85, 1981, S. 7–32, 7; Johannes Spalt, Johannes Spalt, Wien/Köln/Weimar 1993, S. 52; Kurrent 2001, S. 107.

[9] Spalt 1993, S. 52.

[10] Vgl. Kurrent 2001, S. 107.

[11] Friedrich Kurrent/Johannes Spalt: Neu- und Umbau der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien Floridsdorf – Am Spitz, in: der aufbau (Baureport), H 4–5, 1975, S. II–IV, II.

[12] Spalt 1993, S. 54.

[13] Vgl. Vorwort zu Henry-Russell Hitchcock/Philip Johnson, Der Internationale Stil. dt. von Wolfgang Pohl, Braunschweig 1985 (zuerst englisch: The International Style: Architecture Since 1922, New York 1932), S. 15–19.

[14] Hitchcock/Johnson 1985, S. 42.

[15] Hitchcock/Johnson 1985, S. 59–60.

[16] Hitchcock/Johnson 1985, S. 51.

[17] Kurrent 2001, S.107.

[18] Achleitner 1995, S. 243.

[19] Vgl. Wolfgang Kemp, Architektur analysieren. Eine Einführung in acht Kapiteln, München 2009, S. 401.