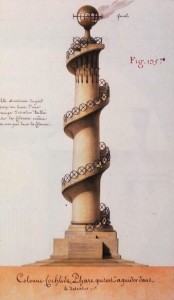

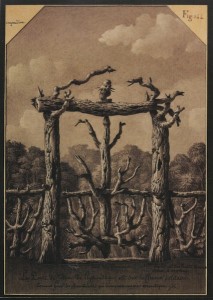

Abstieg

1873 stieg Adolph Menzel in die geöffnete Gruft unter der Berliner Garnisonkirche und fertigte dort eine Gruppe von Zeichnungen an, die in dem weiten zeichnerischen Werk des Künstlers eine besondere Position einnehmen. Mit dem Bleistift erfasste Menzel die Situation in der Gruft, die willkürlich übereinandergestapelten Särge, die Dunkelheit und schließlich mehrere männliche Tote. Aufgrund eines natürlichen Mumifizierungsprozesses waren die in verschiedenen Stadien konservierten Leichen der zum Teil vor über einhundert Jahren verstorbenen preußischen Militärs noch sichtbar. Mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten, dem Miteinander von feinen, mitunter krakelig wirkenden Linien, energischen Strichen und fester Schraffur, unter ständigem Wechsel der Blickwinkel und Abstände setzte Menzel die Leichen ins Bild. Es entstanden Zeichnungen, die wirken, als hätte man sie zwar hastig, aber zugleich mit großer Entschlossenheit und geradezu zeichnerischem Furor aufs Blatt geschleudert. Weder handelt es sich dabei um Skizzen, die in einen Entwurfsprozess einzugliedern wären, noch um Zeichnungen, die ‚bildmäßig‘ sein wollen, also den spezifischen Charakter der Zeichnung abstreifen. Allerdings gewinnen die zeichnerischen Mittel eine Eigendynamik, die weit über eine Erfassung der wichtigsten visuellen Daten hinausreicht. Ein eigenartiger Überschuss kennzeichnet diese Bilder und unterläuft voreilige Versuche, ihre Funktion, ihr Anliegen und ihren Zugriff auf das, was vor Ort zu sehen war, allzu eindimensional charakterisieren zu wollen.

Orientierung

Adolph Menzel war bereits zu Lebzeiten bekannt, seine Werke wurden ausgiebig rezensiert und mit der großen Gedächtnisausstellung kurz nach seinem Tod 1905 waren umfangreiche Publikationen verbunden. Gleichwohl war die Rezeption des Künstlers im 20. Jahrhundert bald ziemlich festgefahren und man sah schablonenhaft in Menzel entweder den Ruhmesmaler Preußens oder den frühen Vertreter eines deutschen Impressionismus. Der entscheidende Schritt hin zu einer aktualisierten, komplexeren Sicht auf Menzel gelang mit der großen Ausstellung, die von Claude Keisch und Marie Ursula Riemann-Reyher konzipiert wurde und ab 1996 von Paris über Washington nach Berlin tourte. Der Katalog und die Beiträge des zugehörigen Kolloquiums sind noch immer überaus wertvoll und der beste Ausgangspunkt für weiterführende Forschungen.[1] Das Labyrinth der Wirklichkeit lautete der Untertitel der Schau, die darauf zielte, Menzel als bedeutenden, die Moderne in vielerlei Hinsicht vorwegnehmenden, universellen, europäischen Künstler des 19. Jahrhunderts ins Bewusstsein zu holen und sich stark zu machen für einen kritisch-differenzierten Blick und gegen jene festgefahrenen Klischees. Gerade Menzels Zeichnungen haben seit dieser Ausstellung immer wieder Konjunktur. Kathrin Rhomberg stellte etwa im Rahmen der 6. Berlin Biennale unter dem Titel was draußen wartet den zeitgenössischen Positionen den Zeichner Menzel zur Seite. Gerade diese Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert sollten dem durchaus als Aufforderung gedachten Ausstellungstitel Gewicht verleihen. Damit war zwar eine künstlerische Haltung ausgemacht, die für Menzel durchaus zutreffend ist, doch die Beschränkung der Ausstellung auf Zeichnungen machte Realitätsbezug zur Sache eines bestimmten Mediums und verstand die Zeichnungen wiederum simplifizierend als von künstlerischen Manierismen gänzlich unversehrt gebliebene und insofern per se besonders authentische Dokumente eines „offenen Blicks“.[2]

Menzels 1873 entstandene Zeichnungen aus der Berliner Garnisongruft wurden mehrfach in Ausstellungen gezeigt, bislang jedoch stets nur mit knappen Katalognotizen oder im Rahmen überblicksartiger Texte besprochen. Zwei Aspekte werden dabei, meist in verkürzter Form, hervorgehoben. Zum einen wird die den Blättern eigene spezifische Ästhetik vermerkt, die daraus resultiert, dass Menzel eine Schilderung oder Notierung bemerkenswerter Details mit einem Zeichengestus verbindet, der spontan und geradezu eruptiv anmutet. Michael Fried geht sogar so weit, die Zeichnungen mit ihrer „all-over composition“ als des Künstlers „most abstractly beautiful works“ zu bezeichnen.[3] Müssen wir uns also Menzel in der Gruft als einen Action-Zeichner avant la lettre vorstellen und jede krakelige Linie als direkten Ausfluss seiner intensiven Einverleibung des Gesehenen?

Ganz anders liest sich die Behauptung, Menzel sei primär als Kenner der preußischen Militärgeschichte und zur Identifizierung der mumifizierten Toten in der Gruft gefragt gewesen, die in der überwiegenden Zahl der kurzen Beiträge zu dieser Werkgruppe zu finden ist.[4] Paul Meyerheims 1906 verfasste literarisierte Erinnerungen an den berühmten Künstlerfreund, in denen er Menzel zum Künstler-Indizienwissenschaftler stilisiert, wenn er davon spricht, einzig Menzel habe bei einem abendlichen Besuch in der Gruft „im Beisein des Kaisers […] jeden Prinzen und Heerführer mit größter Sicherheit nach den vorhandenen Uniformstücken rekognoszieren“[5] können, werden in diesem Zusammenhang noch immer allzu wörtlich genommen. Doch taugen Menzels Zeichnungen als Zeugen einer offiziellen und geradezu wissenschaftlichen Expedition?

Abb. 1: Adolph Menzel, Leiche des Feldmarschalls Keith in der Gruft der Garnisonkirche in Berlin, 1873, Bleistift auf Papier, 23,8 × 33,2 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

Die Zeichnungen, zu denen neun Blätter des Formats 23,8 x 33,2 cm sowie die Zeichnung im Skizzenbuch Nr. 38 gezählt werden können, sprechen eine ganz andere Sprache. Den Notizen nach zu urteilen, die Menzel auf den Blättern anbrachte, war ihm lediglich Keith (Abb. 1) gut bekannt – der 1758 im Siebenjährigen Krieg gefallene Feldmarschall und Vertraute Friedrichs II. zählte allerdings zu den prominentesten Mumien der Gruft.[6] Wahrscheinlich war Menzel auch der Name Truchsess von Waldburg ein Begriff; bei den anderen Toten, die er in die Zeichnungen aufnahm, konnte er jedoch lediglich Vermutungen über zeitliche Zuordnungen äußern oder notieren, was auf dem Sargdeckel an spärlichen Informationen zu finden war. Die Zeichnungen selbst taugen also keinesfalls als Beleg für Menzels außergewöhnliche Fähigkeiten, dieses historische Material einzuordnen. Im Gegenteil zeichnen sie sich, sowohl was das Erfassen der toten Körper als auch was die verfügbaren, schriftlich fixierbaren Informationen betrifft, durch eine hohe Fragmenthaftigkeit aus. Ihr irritierender Charakter resultiert aus dem Umstand, dass sie zwar ihre Entstehung direkt vor dem Objekt bezeugen, zugleich jedoch aufgrund der sich auflösenden Formen und starken Hell-Dunkel-Kontraste die Illusion einer lückenlosen Wiedergabe des Gesehenen entsprechend einer Scharfstellung aller Partien des Bildausschnitts verweigern.

Abb. 2: Adolph Menzel, Gruft unter der Garnisonkirche mit Blick zur Treppe, 1873, Bleistift auf Papier, 23,8 × 33,2 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

Rekonstruiert man mithilfe der wenigen Quellen den Entstehungskontext der Zeichnungen, so frappiert, wie Menzel zeichnerisch mit dem Ort und der Situation verfährt. Vermutlich war mit der Öffnung der wegen Überfüllung seit einiger Zeit geschlossenen Gruft der 1722 errichteten Garnisonkirche das Ziel verbunden, diese zu ordnen und als würdevollen Ort zum Gedenken der Toten wiederherzustellen.[7] Nur zwei Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches sollte diese Möglichkeit, einen Ort zum Gedenken an die sich vervollkommnende Geschichte Preußens zu schaffen, wohl nicht ungenutzt bleiben. Wahrscheinlich rechnete man allerdings nicht damit, dass die klimatischen Bedingungen vor Ort den Verwesungsprozess der Leichen aufgehalten hatten und durch einen natürlichen Mumifizierungsprozess einige der toten Körper erstaunlich gut erhalten waren. Die Entdeckung war zweifelsohne von einigem Sensationswert und mehrere Interessierte wagten einen Besuch der Gruft. Es ist davon auszugehen, dass Menzel zu einem solchen Sichtungstermin (oder mehreren) nicht vorrangig mitkam, weil er preußische Militärgeschichte studieren wollte und Leichen identifizieren sollte, sondern vor allem, weil die konservierten Leichen eine visuelle Sensation darstellten. Hier gab es etwas zu sehen, das im tagtäglichen Leben nicht zu sehen war, ähnlich einem seltenen Naturereignis oder einer exotischen Sehenswürdigkeit. Die geöffnete Berliner Garnisongruft war ein spezieller Erfahrungsraum. Im Gegensatz zum narrativ und didaktisch aufbereiteten Wachsfigurenkabinett historischer Persönlichkeiten oder der klinischen Aufreihung nackter Leiber im Leichenschauhaus begegnete man hier konservierten Leichen in Uniformen und mit Ehrenzeichen an einem unordentlichen, dunklen Ort, der nur über eine steile Treppe und mit ortskundiger Begleitung zu betreten war.[8] Mit Foucault gesprochen handelt es sich bei der Garnisongruft um eine Heterotopie, um einen Ort außerhalb aller Orte also, der zugleich genau lokalisierbar ist und mit dem eine spezielle, nur dort bereitgestellte Erfahrung verbunden ist.[9] Was hier zu entdecken war, hielt einer Vereinnahmung militärischer Helden im Rahmen der preußischen Erinnerungskultur einen Zerrspiegel vor und gemäß seiner antiidealistischen Kunstauffassung hob Menzel genau diesen Aspekt heraus. Dementsprechend verzichtete er auf eine Inszenierung, welche dem Aufsuchen der Toten explizit ihre politische Indienstnahme als Funktion zuordnet. Die von gängigen Topoi begleitete Annahme, visuell strukturiert und ikonographisch feststellbar den Totenkult und die Konstruktion einer Geschichte des jungen deutschen Staates verklammern zu können, wurde hier vielmehr erschüttert. Genauso wenig nutzte Menzel übrigens die vorgefundene Situation, um in der Tradition der Schwarzen Romantik und der Schauerästhetik des 18. Jahrhunderts etwa eine geisterhafte Atmosphäre mitsamt Auferstehung der Toten zu evozieren. Stattdessen konzentrierte er sich ganz auf das schwierige Projekt, die starke Präsenz der Toten im Bild zu repräsentieren.

Die Heterotopie, die dieses Projekt forciert, akzentuiert Menzel auf einem der Blätter (Abb. 2) mit Blick zur steilen Treppe und zum Eingang, durch den etwas Licht hereinfällt. Eine schmale Schneise bahnt den Weg durch die Särge. Mit dem Bleistift sind große Teile des Blattes geschwärzt, die Dunkelheit verwischt die Konturen und nimmt zum Inneren der Gruft hin zu. Eine Bleistiftzeichnung im Skizzenbuch Nr. 38 (Abb. 3) spitzt diesen Raumeindruck noch zu: Im Vordergrund ragt ein Sarg in den spärlich beleuchteten Raum und wird in fragiler Position von mehreren aufgetürmten Särgen wie von einer Welle getragen. Die Lichtsituation lässt die Särge als dunkle, kastenförmige Ungetüme erscheinen und unter Verzicht auf jegliches Detail wird hier vor allem die Atmosphäre einer unwirtlichen Totenstätte evoziert. Der weiche Bleistift und der Einsatz des Wischers suggerieren diffuses Licht und füllen diesen gezeichneten Raum mit einer von kleinen Staubpartikeln gesättigten Luft. Wie von einer tektonischen Verschiebung übereinander geschobene Gesteinsbrocken erscheinen die Särge. Der obere Sarg ragt auf bedrohliche und monströse Weise in den Raum hinein und droht jederzeit abzurutschen. Angezeigt wird mit dieser zeichnerisch verdichteten Konstellation bereits der Moment des Aufbrechens, in dem das Verborgene sichtbar wird.

Abb. 3: Adolph Menzel, Aufgetürmte Särge in einem Gewölbe, 1873, Skizzenbuch 38, Bleistift auf Papier, 10,5 × 17 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

Entdeckung

Abb. 4: Adolph Menzel, Totenschädel und Stiefel in der Gruft der Garnisonkirche in Berlin, 1873, Bleistift auf Papier, 23,8 × 33,2 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

An den geöffneten Särgen, in die wohl mit einer Lampe hineingeleuchtet wurde, tritt Menzel in einen Dialog mit den in unterschiedlichen Zuständen mumifizierten Toten ein. Die so entstandenen Zeichnungen entwickeln keine Erzählung und sind nicht als strenge Bildfolge oder gezeichnete Reportage anzusprechen ‒ vielmehr versammeln sie intensive Eindrücke. Die Linie ergreift auffallend viel Besitz vom Zeichengrund und nicht zuletzt aufgrund des Montageprinzips erscheinen die Blätter beinahe ausgefüllt. Im Gegensatz zu den Figurenstudien zum Eisenwalzwerk, die ab 1872 entstehen, hebt Menzel die Figur nicht isoliert vom weißem Grund ab, sondern skizziert grob, wie sie vom Sarg ‚eingefasst’ wird oder ihr Kopf auf dem Kissen ruht. Eine räumliche Disposition wird allerdings nur angedeutet. Trotz der Tendenz, die Linien bis an die Ränder des Blattes zu führen und der Zeichnung durch das Beschneiden der Bildelemente raumsprengenden Charakter zu verleihen, schafft Menzel also keine illusionistische Raumwirkung. Mit der offen gehaltenen, mitunter brüchigen Beziehung, die Linie und Zeichengrund zueinander unterhalten, bleibt ein zentrales Charakteristikum der Zeichenkunst bewahrt, das schon Joseph Meder in seinem 1923 erschienenen Standardwerk zur Handzeichnung herausstellte.[10] Die Zeichnungen wirken extrem skizzenhaft, wenngleich sie streng genommen weder als Skizze noch als Studie angesprochen werden können, da sie keine vorbereitende Funktion hatten. Die starken Hell-Dunkel-Kontraste schließlich belegen keineswegs bloß Menzels künstlerisch-handwerkliches „Interesse an schwierigen Lichtsituationen“[11], sondern sie tragen in jede Zeichnung den unterirdischen und unheimlichen Ort ihrer Entstehung ein und verweisen damit stets auf den sehenden Zeichner, der sich durch eben diesen Raum bewegt und in immer neuen Perspektiven die Toten in den Blick nimmt. Der Kopf im rechten Bereich des Blattes bildet stets das Gravitationszentrum (Abb. 4), dort setzt Menzel auch die stärksten, dunkelsten Schatten mit breitem Strich. Damit verleiht Menzel seinen Zeichnungen porträthaften Charakter, obwohl die Kategorie der Ähnlichkeit hier äußerst fragwürdig geworden ist. Die Toten sind zwar noch als menschliche Wesen erkennbar, aber sichtbar sind eben auch die Zurichtungen der langen Phase des Tot-Seins: Lederartig vertrocknete Haut, verknöcherte Hände, leere Augenhöhlen, aufgelöste Nasen, schädelartige Köpfe. Menzel war mit der gängigen (auch fotografischen) Praxis des Totenbildnisses, das den letzten, gleichsam auf sich selbst konzentrierten Anblick eines Verstorbenen zum Andenken für die Hinterbliebenen festhielt, vertraut. Die verschiedenen Blickwinkel und Einstellungen, die Menzel beim Zeichnen in der Garnisongruft wählte, lassen sich wie ein Durchspielen der für diese Gattung bekannten Darstellungsoptionen lesen. Doch Menzels Bilder der Toten sind nicht als ‚letzte‘, sondern vielmehr als ‚erste‘ Porträts zu verstehen. Sie widmen sich der eigenartigen Präsenz dieser Wesen, die ein natürlicher Prozess geschaffen hat. Die Initialen auf dem Sargdeckel, die verrutschten Uniformen, der vertrocknete Lorbeerkranz (Abb. 5) erscheinen als seltsame Requisiten, mit denen diese entstellten, geschrumpften und hässlichen Wesen kaum mehr etwas zu tun haben. Die Merkmale der menschlichen Gestalt sind erkennbar und doch bis hin zum Monströsen verformt.

Abb. 5: Adolph Menzel, Generalsleiche aus der Zeit Friedrich Wilhelms III., Beine und der Oberkörper einer weiteren Leiche, 1873, Bleistift auf Papier, 23,8 × 33,2 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

Indem Menzel diese in der Gruft entdeckten grotesken Geschöpfe in ihrer Kontingenz als bildwürdig anerkennt, können seine Zeichnungen als eine Art Aufnahme dieser Kreaturen in den Bestand der Schöpfung verstanden werden. Sie verweisen damit auf die wichtige Bedeutung des Hässlichen und des Grotesken für Menzels künstlerische Haltung, die in ästhetischen Diskursen wie Karl Rosenkranz‘ Ästhetik des Hässlichen sowie Victor Hugos Ästhetik des Grotesken zu verorten und ganz generell auf eine christliche Mimesistradition zurückzuführen ist, wie sie von Erich Auerbach in seiner noch immer grundlegenden Analyse für die Literatur herausgearbeitet wurde.[12] Diese Haltung führte im 19. Jahrhundert zu einer Ausweitung des visuellen Feldes und erlaubte die Darstellung der abnormen Hässlichkeit der Kreatur ebenso wie der kruden Zurichtungen durch den Tod. Erkennt der moderne Blick die Welt als eine groteske, so kann das Groteske schließlich als realistisches Gestaltungsprinzip zum Ausdruck besonderer Wahrhaftigkeit werden.[13] Dass Menzel die entstellten Wesen in der Garnisongruft als bildwürdig empfindet, ist dementsprechend als Ausweis seines modernen Blicks zu verstehen, dem sich die ‚wahre’ Wirklichkeit mit ihren Brüchen, Deformationen und Mischverhältnissen zeigt. Mit der zeichnerischen Verarbeitung werden diese toten Kreaturen, die so lange verborgen und unsichtbar waren, gleichsam dem Bestand der geschaffenen Welt (noch einmal) hinzugefügt. Die Repräsentation im Bild kommt dabei einem Prozess des Entdeckens und Erkennens gleich.

Zeichnung

Damit ist ein ästhetisches Verfahren benannt, das uns auch über das Verhältnis von Zeichnung und Realismus bei Menzel Aufschluss geben kann. Die verschiedenen Vorschläge, die zur Charakterisierung von Menzels Praxis des Zeichnens von der Forschung vorgebracht werden, wären eine eigene kritische Zusammenstellung wert. Auf der einen Seite werden Menzels Zeichnungen „preußische Distanziertheit“[14] und „unerbittliche Radikalität“[15] attestiert, andererseits wird betont, dass für den „obsessiven Zeichner“ stets „Zweckmäßigkeit“[16] an erster Stelle gestanden habe. Die Skizzenbücher hätten der „Wissensproduktion“ gedient und seien als „Synonym für Menzels Realismus“ zu verstehen, meinte jüngst Jörg Probst.[17] Dem Klischee von Menzel als unersättlicher Zeichenmaschine, die, bewaffnet mit dem Bleistift, alles erfasst und objektiv aufs Blatt überträgt, steht die nicht weniger simplifizierende Vorstellung von den Zeichnungen als höchst subjektiven, intimen Dokumenten gegenüber. In ihnen offenbare sich der private Menzel, sie bildeten gleichsam den Subtext zu den öffentlichen Gemälden und erzählten von der Isolation des Künstlers und seiner Wahrnehmung einer fragmentierten Wirklichkeit, deutete Françoise Forster-Hahn.[18]

Menzels zeichnerisches Projekt läuft unter dem Banner einer gesteigerten, fast schon überspannten Aufmerksamkeit für die Wirklichkeit und jede Zeichnung versucht, dieser Wirklichkeit gerecht zu werden. Gleichzeitig aber muss der Künstler sich gewissermaßen von dieser Wirklichkeit abstoßen, denn das Produkt seiner Schöpferkraft will eben „nicht mehr nur etwas bedeuten, sondern es will etwas sein“[19], wie Hans Blumenberg in anderem Kontext formulierte. Das mag für Zeichnungen hochgegriffen wirken, aber Menzels starkes künstlerisches Selbstbewusstsein und sein hoher Anspruch, der ihn im Rückblick oft kritisch auf frühere Werke zurückschauen ließ, müssen als Kräfte auf das Zeichnen und Malen gleichermaßen gewirkt haben. Die Spannung liegt in Bezug auf Menzels Zeichnungen also darin, dass sie einerseits meist vor Ort und vor dem Objekt gefertigt wurden und insofern immer in einem dialogischen Verhältnis zur Realität stehen. Andererseits scheint der Künstler aber ständig dazu bereit zu sein, diesen Dialog so weit zu treiben und sich darin gewissermaßen frei zu zeichnen, bis am Ende ein, womöglich fragmentarisches und skizzenhaftes, Bild stand, das eine eigenständige Position gegenüber der Wirklichkeit einnimmt.

Abb. 6: Adolph Menzel, Selbstbildnis mit Arbeiter am Dampfhammer, 1872, Gouache, 16 × 12,5 cm, Leipzig, Museum der Bildenden Künste.

Michael Glasmeier hat den Versuch unternommen, aufgrund des Miteinanders von subjektivem Ausdruck und objektivierenden Tendenzen Menzels Haltung mit Egon Erwin Kischs Definition des Reporters zu vergleichen. Kisch schrieb, dass ein guter Reporter nicht nur „unbefangene Zeugenschaft“ zu leisten habe, sondern sich eben auch durch „Erlebnisfähigkeit zu seinem Gewerbe, das er liebt,“[20] auszeichne. Glasmeier führt das Selbstbildnis mit Arbeiter am Dampfhammer (Abb. 6) von 1872 als Beleg dafür an, dass Menzel selbst sein Zeichnen im Sinne eines unbefangenen Bezeugens der sensationellen Gegenwart verstanden wissen wollte. Tatsächlich inszenierte Menzel sich mit diesem Bild als eine Art Künstler-Reporter, der sich vor Ort ein Bild macht und dabei keine Widrigkeiten scheut. Indem dieses Bild aber auch die körperliche Anstrengung des Arbeiters in Analogie zum ebenfalls mit der Hand ausgeführten Zeichnen des bürgerlichen Künstlers setzt, ist es noch komplexer angelegt. Zwei Formen eines mit Anstrengungen verbundenen Abarbeitens an der materiell vorhandenen Wirklichkeit und zugleich zwei Möglichkeiten eines Schöpfungsprozesses thematisiert Menzel hiermit – und gibt so ein Statement zu seinem künstlerischen Selbstverständnis in der für ihn so wichtigen Phase der Arbeit am Eisenwalzwerk ab, das über die selbstbewusste Betonung des treffsicheren, schnellen, zeichnerischen Zugriffs auf das Gesehene hinausweist. Auch in dem 1878 entstandenen Selbstbildnis (Abb. 7) zeigt sich Menzel mit einem scharfgestellten Blick durch das Brillenglas und vermittelt so Unbestechlichkeit, nicht aber kühle Unerbittlichkeit. Die Ernsthaftigkeit vor der kontingenten, in ständiger Veränderung begriffenen Wirklichkeit und vor sich selbst als schaffendem Künstler trägt Menzel hier bezeichnenderweise im Modus des gezeichneten Fragments vor. Diese Haltung ist weder als neutrale Sachlichkeit noch als knorrige Verbissenheit misszuverstehen.

Abb. 7: Adolph Menzel, Selbstbildnis, 1876, Skizzenbuch 51, Bleistift auf Papier, 14,9 × 17,2 cm, Berlin, Kupferstichkabinett.

In Bezug auf die Kategorien des Hässlichen und des Grotesken war davon die Rede, dass Menzel durchaus im Anschluss an Hugo jenen modernen Blick auf die Wirklichkeit richtete, der die Kreatur in all ihren Facetten sehen wollte. Menzel ging es nicht darum, alles zu zeichnen im Sinne einer wahllosen Hingebung an alles, was ihm unter die Augen kam. Universalität spielte gleichwohl eine Rolle: Auch wenn die Welt von Menzel als chaotisch, zersplittert und dissoziiert wahrgenommen wurde, so lässt sich sein großes künstlerisches Projekt doch als ein Aufsammeln verstreuter Wirklichkeitspartikel und eine Aufnahme derselben in den Kosmos des Künstlers begreifen. Mit der Rede von Menzels Realismus stößt man spätestens hier auf ein Problem. Denn es stellt sich die Frage, ob dieses Aufsammeln im Sinne eines modernen Realismus auch eine analytische Funktion hatte. Ging es Menzel, mit Erich Auerbach gesprochen, darum, „beliebige Personen des täglichen Lebens in ihrer Bedingtheit von den zeitgeschichtlichen Umständen zu Gegenständen ernster, problematischer, ja sogar tragischer Darstellung“[21] zu machen? In seiner ganzen Bandbreite lässt sich dieses Unterfangen für Menzel wohl nicht in Anspruch nehmen. Und doch kommt man dieser Frage durch einen Seitenblick auf die zeitgenössische Literatur näher. Weder mit dem Realismuskonzept Balzacs noch mit dem Fontanes ist hierbei zu verfahren, vielmehr ist der nur zwei Jahre vor Menzel geborene Georg Büchner heranzuziehen. Den Schriftsteller Lenz lässt Büchner in der gleichnamigen Erzählung gegenüber einem Anhänger des Idealismus folgenden Ausspruch tätigen:

„Der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht wie sie sein soll, und wir können wohl nicht was Besseres klecksen, unser einziges Bestreben soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist’s gut; wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es häßlich [sic] ist, das Gefühl, daß [sic] Was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen Beiden, und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen.“[22]

Mit dieser Aussage ist zweierlei verbunden: Sowohl ein bestimmter, von Ernsthaftigkeit auch gegenüber dem Hässlichen geprägter Blick auf die Schöpfung als auch ein daraus abgeleiteter Anspruch an die künstlerische Schöpfung. Vitalität als oberstes Prinzip, darin lässt sich Menzels Faszination für das Bild als Medium der Verlebendigung durchaus wiederfinden. Was aber bedeutet das für die Zeichnungen aus der Garnisongruft? Der schöpferische Akt ist hier das Sichtbarmachen eines aus der Dunkelheit hervorkommenden Bestandteils der Wirklichkeit. Diese ‚Bestandsaufnahme’ ist so gestaltet, dass die Befremdlichkeit der konservierten Toten nicht beseitigt, sondern erfahrbar gemacht wird. Denn die Präsenz, die diese Toten im Bildmedium erreichen, resultiert gerade aus der extremen Skizzenhaftigkeit der Zeichnungen. Menzel hat diese an einigen Stellen so strapaziert, dass für einen nachträglichen Betrachter dort nichts mehr erkennbar beziehungsweise benennbar ist, fast so, als würde der furiose, hingeworfene Einsatz der Linien, Striche und Schraffuren hier etwas Sichtbares nicht herausarbeiten, sondern geradezu angreifen. Indem sich allerdings plötzlich ein groteskes Wesen aus diesem Getöse der Striche, Häkchen und geschummerten Schraffuren herauskristallisiert, indem plötzlich eine Hand greifbar und ein individuelles Gesicht erkennbar wird, vermitteln die Bilder unmittelbar die sehende, zeichnerische Annäherung als ein Sammeln intensiver, auch disparater Eindrücke des lebendigen, zur Erfahrung fähigen Subjekts. Es ist diese Gleichzeitigkeit von Schärfung und Auflösung, auch im Sinne einer Vermischung von modellierten und fast ornamental gestalteten Partien, die den Eindruck begünstigen, dass in diesen Zeichnungen etwas im Begriff ist, sich entweder erst herauszubilden oder zu zerfallen. Der ambivalente Status der konservierten Toten wird also gleichsam in die mediale Verarbeitung hineingelegt. Norman Bryson hat den prozessualen Charakter der Zeichnung so beschrieben: „Die gezeichnete Linie existiert in gewisser Weise immer in der Gegenwart, in der Zeit ihrer eigenen Entfaltung, der voranschreitenden Zeit einer Gegenwart, die beständig vorwärts drängt. […] Wenn die Malerei das Sein präsentiert, so präsentiert die gezeichnete Linie das Werden.“[23] Menzel nutzte die medialen Möglichkeiten der Zeichnung voll aus. Seine Blätter aus der Garnisongruft beließ er letztlich so, als sei die Arbeit, sowohl am Toten als auch am Bild, noch nicht vollendet. Der zeichnerische Gestus macht das Ereignis der Entdeckung dieser Kreaturen als lebendigen, schöpferischen Prozess nachvollziehbar.

* Der vorliegende Aufsatz basiert auf zwei Kapiteln meiner Magisterarbeit zu Adolph Menzels Zeichnungen aus der Berliner Garnisongruft.

[1] Claude Keisch/Marie Ursula Riemann-Reyher (Hg.), Adolph Menzel 1815‒1905. Das Labyrinth der Wirklichkeit (Kat. Nationalgalerie und Kupferstichkabinett Berlin), Köln 1996/1997. Als grundlegende Beiträge zum Zeichner Menzel sind zu nennen: Marie Ursula Riemann-Reyher, Der Zeichner. Meister des Augenblicks, in: Keisch/Riemann-Rheyer 1996/1997, S. 445 ‒ 456; Claude Keisch, ‚Alles zeichnen‘ und kein Ende. Blicke nach außen und Blicke nach innen in Adolph Menzels Zeichenwerk, in: Iris Lauterbach/Margaret Stuffmann (Hg.), Aspekte deutscher Zeichenkunst, München 2006, S. 149 – 160.

[2] Vgl. Kathrin Rhombergs Einführungstext zur 6. Berlin Biennale 2010, URL: http://bb6.berlinbiennale.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=141&Itemid=99 [07.09.2014].

[3] Michael Fried, Menzel’s realism. Art and embodiment in nineteenth century Berlin, New Haven/London 2002, S. 202.

[4] Vgl. etwa Andreas Heese, Leiche des Feldmarschalls Keith, in: Keisch/Riemann-Reyher 1996/1997, S. 265 – 266; Claude Keisch, Tage und Werke. Zeitpunkte und Zeiträume bei Menzel, in: Bernhard Maaz (Hg.), Adolph Menzel. Radikal real (Kat. Kunsthalle Hypo-Kulturstiftung München), München 2008, S. 24 – 34 und S. 28; Barbara Kündiger, Kirche und Personen. Skizziert und porträtiert, in: Barbara Kündiger/Dieter Weigert (Hg.), Der Adler weicht der Sonne nicht. 300 Jahre Berliner Garnisonkirche, Berlin 2004, S. 164 – 171, hier S. 164.

[5] Paul Meyerheim, Adolf von Menzel. Erinnerungen, Berlin 1906, S. 47 – 48.

[6] Vgl. hierzu etwa eine Notiz in der Rubrik „Lokales“, in: Vossische Zeitung, 15.4.1908, Morgenausgabe, Erste Beilage.

[7] Gruft und Kirche sind heute nicht mehr erhalten, der ehemalige Standort ist jedoch als Garnisonkirchplatz bezeichnet.

[8] Vgl. Major von Siefart, Ein Erlebnis im Grabgewölbe der Garnisonkirche, in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, Jg. 25, 1908, S. 134 – 136.

[9] Zu jenen als Heterotopien bezeichneten Gegenorten bzw. Gegenplätzen („contre-emplacements“) vgl. Michel Foucault, Des espaces autres [1967/1984], in: Ders., Dits et Écrits, Bd. 4, Paris 1994, S. 752 – 762.

[10] Vgl. Joseph Meder, Die Handzeichnung. Ihre Technik und Entwicklung, Wien 1923, S. 286.

[11] Andreas Heese, Gruft unter der Garnisonkirche in Berlin, in: Keisch/Riemann-Rheyer 1996/1997, S. 264 – 265.

[12] Vgl. Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur [1946], Tübingen/Basel 2001. Zu Menzels Beziehung zum Grotesken vgl. auch Gregor Wedekind, Menzels Selbstbildnis als Antiquar, in: Jahrbuch der Berliner Museen, Bd. 41, Beiheft, 1999 (Adolph Menzel. Im Labyrinth der Wahrnehmung. Kolloquium anlässlich der Berliner Menzel-Ausstellung 1996/1997, hg. von Thomas W. Gaehtgens, Claude Keisch und Peter-Klaus Schuster), S. 117 – 129.

[13] Christian W. Thomsen, Groteske, in: Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, Stuttgart/Weimar, 2004, S. 240, geht sogar so weit, zu sagen: „Das Groteske ist heute weltweit als eine moderner Lebenserfahrung und Weltsicht angemessene Darstellungsweise anzutreffen.“

[14] Michael Glasmeier, Der Menzel geht um!, in: Stephan Berg (Hg.), Tauchfahrten. Zeichnung als Reportage (Kat. Kunstverein Hannover), Düsseldorf 2004, S. 29 ‒ 37, hier S. 34.

[15] Bernhard Maaz, Sehend zeichnen, schauend malen. Adolph Menzel zwischen Skizzenbüchern und Bildern, in: Maaz 2008, S. 11 – 20, hier S. 12.

[16] Christine Lange, ‚Alles Zeichnen ist nützlich und Alles zeichnen auch’, in: Maaz 2008, S. 68 – 74, hier S. 68.

[17] Jörg Probst, Adolph von Menzel. Die Skizzenbücher. Sehen und Wissen im 19. Jahrhundert, Berlin 2005, S. 7.

[18] Françoise Forster-Hahn, Authenticity into Ambivalence. The Evolution of Menzel’s Drawings, in: Master Drawings, Bd. 16, 1978, S. 255 – 283, hier S. 255.

[19] Hans Blumenberg, Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, in: Ders., Wirklichkeiten, in denen wir leben. Aufsätze und eine Rede, Stuttgart 1981, S. 55 – 103.

[20] Egon Erwin Kisch, Der rasende Reporter [1925], Weimar 1990.

[22] Georg Büchner, Lenz, in: Ders., Werke und Briefe, München 1988, S. 135 – 158, hier S. 144.

[23] Norman Bryson, Ein Spaziergang um seiner selbst willen, in: Friedrich Teja Bach/Wolfram Pichler (Hg.), Öffnungen. Zur Geschichte und Theorie der Zeichnung, München 2009, S. 27 – 42, hier S. 28.