Im Juli 1890 malte Vincent van Gogh mit Krähen über dem Kornfeld eines seiner letzten Bilder. Nur kurze Zeit darauf, am 27. Juli 1890, ereignete sich auf einem Spaziergang in Auvers der unglückselige Zwischenfall mit einer Pistole, an dessen Folgen van Gogh zwei Tage später verstarb. Dass Krähen über dem Kornfeld in der Folgezeit und im Hinblick auf die allgemeine Popularität seiner Malerei zu einem seiner berühmtesten Gemälde avancierte, sollte gewiss im Licht dieses Entstehungszusammenhangs betrachtet werden.[1] So überrascht auch die Ehrfurcht des amerikanischen Kunsthistorikers Meyer Schapiro vor dem Gemälde nicht, der Krähen über dem Kornfeld als van Goghs „tiefstempfundene[s] Bekenntnis“ würdigte.[2] Was für ein Bekenntnis aber soll das sein? Meint Meyer Schapiro damit ein Bekenntnis van Goghs zu seiner Malerei, zu seinem Schicksal, gar zum nahenden Ende seines Lebens?

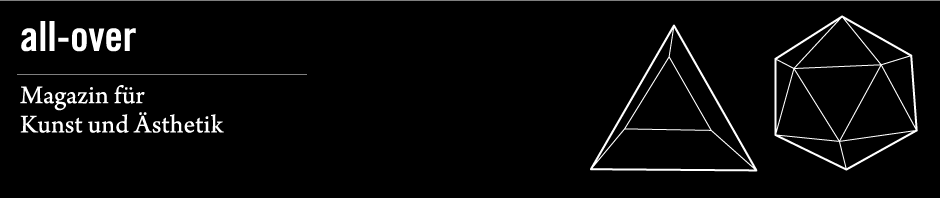

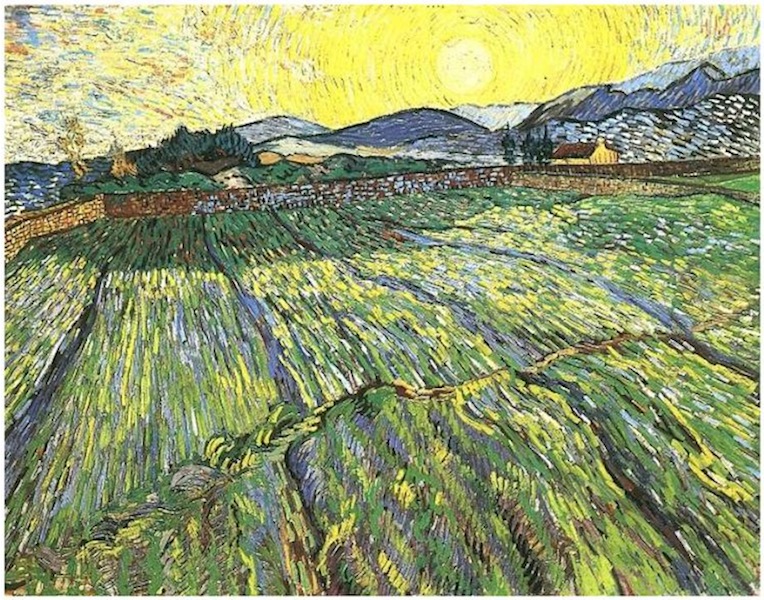

Den symbolischen und prophetischen Interpretationen, die im Bild eine Vorwegnahme der Ereignisse ab dem 27. Juli, ja eine Art Abschiedsbild van Goghs ausfindig zu machen glauben, bietet das Gemälde reichlich Resonanzraum. Man denke dabei etwa an die drei Wege (ein Symbol drei unterschiedlicher Zukünfte?), die sich im Vordergrund gabeln oder an den Krähenschwarm (Boten des Todes?), der sich wie zahlreiche, mit der Landschaft verkeilte schwarze Schatten diagonal über den Bildraum bewegt; auf die Betrachtenden und zuvor natürlich auf den malenden van Gogh zu (Abb. 1).[3]

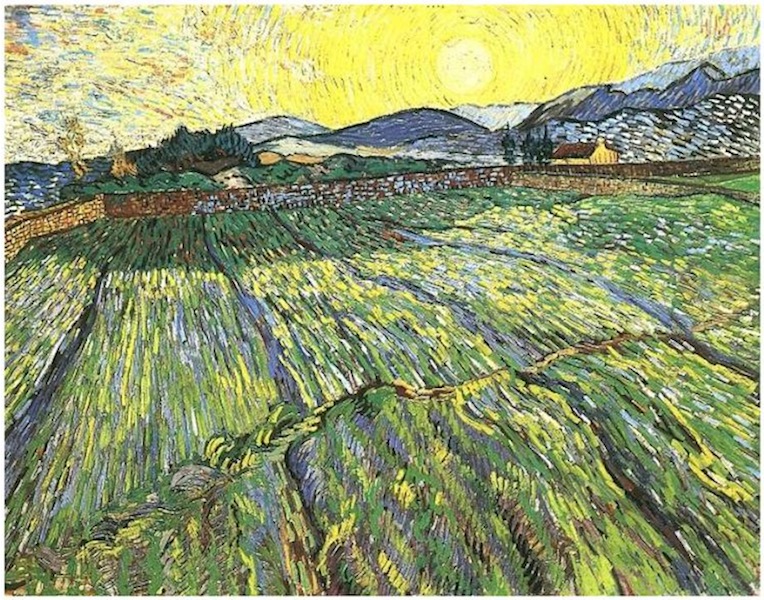

Abb. 1: Vincent van Gogh, Krähen über dem Kornfeld, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50,5 x 103 cm, F 779, Amsterdam, Van Gogh Museum.

Eine solche Deutung vereinzelter Motive wird durch den Stoff der „modernen Künstlerlegende“, den van Goghs Leben zweifellos liefert, motiviert.[4] Gottfried Boehm sieht in Vincent van Gogh sogar die Manifestation eines neuen, radikalen Künstlertypus, der seinen eigenen Körper als Ressource seiner Arbeit beansprucht und sich letztlich hervorbringt, indem er sich zerstört.[5] Dabei stellt Krähen über dem Kornfeld mit seiner erdigen, beinahe milden Farbpalette im Vergleich zu der grellen und übersteigerten Lichtpalette der Schaffensperiode in Arles, zumindest was die Farben betrifft, keine Materialisierung von van Goghs Exzess – der Giftigkeit seines Lebenswandels – dar.[6] Zum Symbol für das Dilemma von Verfügen oder Nicht-Verfügen über die eigene Existenz scheint das Bild dennoch prädestiniert zu sein. Van Goghs Briefen, deren umfassende Bewahrung für die Van-Gogh-Forschung von unschätzbarem Wert ist, lässt sich entnehmen, dass es die Tätigkeit des Malens war, die auf ihn eine ordnende und klärende Wirkung hatte. So schrieb er im Winter 1889 an seinen Bruder Theo: „Was die Arbeit anbelangt, war es im Großen und Ganzen kein schlechter Monat, und die Arbeit lenkt mich ab oder vielmehr hält mich zu geregeltem Leben an, also gebe ich sie nicht auf.“[7] Malen half van Gogh über sich selbst, über die eigene Existenz, zu verfügen. Wäre es also eine legitime Vermutung, Krähen über dem Kornfeld als Bekenntnis zur bevorstehenden „Selbstzerstörung“ anzunehmen?

Für Meyer Schapiro repräsentiert das Gemälde tatsächlich das Dilemma um die eigene Existenz, aber anders als bei Boehm nicht im Sinn einer Hervorbringung mittels Zerstörung, sondern vielmehr als Schauplatz einer existenziellen Konfrontation: der zunehmenden Verzweiflung van Goghs einerseits und seiner „Abwehr des Zerfalls [durch die Verzweiflung]“ andererseits.[8]

Es macht den Anschein, dass mit jener Abwehr des Zerfalls wirklich ein bedeutendes Moment des Gemäldes registriert wurde: „Sobald ich hier war, habe ich mich wieder an die Arbeit gemacht“, schreibt van Gogh in seinem drittletzten Brief an Theo, „der Pinsel ist mir freilich fast aus der Hand gefallen; aber da ich wusste, was ich wollte, habe ich trotzdem seither drei große Bilder gemalt.“[9] Van Gogh schildert hier eindrücklich, gegen welche Kraft des Zerfalls, die sich seiner Hand zu bemächtigen droht, er Widerstand leistet. Doch der besagte Brief gibt nicht nur Aufschluss über die Abwehr des Zerfalls, sondern auch über die erwähnten drei Bilder, mit denen sich diese Abwehr vollzieht: „Es sind endlos weite Kornfelder unter trüben Himmeln, und ich habe den Versuch nicht gescheut, Traurigkeit und äußerste Einsamkeit auszudrücken. […] Das dritte Bild ist der Garten von Daubigny, ein Bild, das ich im Kopf mit mir herumtrage, seit ich hier bin.“[10]

Während es sich bei dem letzten Bild um die Version des Garten von Daubigny handelt, die sich heute im Kunstmuseum Basel befindet, wurden die beiden erwähnten „Kornfelder“ als das Gemälde Weizenfeld unter einem Gewitterhimmel im Van Gogh Museum und das hier thematische Krähen über dem Kornfeld identifiziert.[11] Im Folgenden wird es darum gehen, diese auch brieflich für das Gemälde verbürgte Abwehr des Zerfalls in der Malerei selbst nachzuvollziehen. Hierfür leistete Meyer Schapiros bereits zitierter, wichtiger Aufsatz zum Bild freilich schon den größten Beitrag. Allerdings siedelte Schapiro den drohenden Zerfall sowie dessen Abwehr primär auf der Ebene der dargestellten Motive und der Komposition an, oder zugespitzt formuliert: auf der Ebene der dargestellten Landschaft als Symbol.

Mit diesem Aufsatz möchte ich hingegen den Versuch unternehmen, Zerfall und Abwehr in Krähen über dem Kornfeld in einem anderen Licht zu betrachten. Der weiter oben zitierte Brief liefert dazu einen Hinweis – in der Passage mit der Schilderung wie van Gogh der Pinsel „fast aus der Hand gefallen“ sei.[12] Die Abwehr des Zerfalls stellt offensichtlich nicht bloß eine geistige Angelegenheit dar, sondern umfasst ebenso eine körperliche Anstrengung. Mit der Hand bringt van Gogh allerdings nicht eine beliebige Körperlichkeit ins Spiel. Sie figuriert, gerade in diesem Brief, als „das Organ der Darstellung“.[13] Von ihr und ihrem Vermögen, den Pinsel zu halten, hängt die Entstehung des Gemäldes zuallererst ab. Die Hand, der Pinsel, die Farbe und die Leinwand: Sie konstituieren die physischen und materiellen Bedingungen des Malens, vereint durch die Tätigkeit des Malens selbst, indem der Pinsel in der Hand des Künstlers die Farbe auf die Leinwand aufträgt. Dergestalt verweist die Hand zugleich auf eine alternative beziehungsweise komplementäre Realität von Krähen über dem Kornfeld, in der die Bedeutung des Gemäldes nicht allein im Dargestellten zu verorten ist. Die Hand evoziert den Tastsinn, sie lenkt die Aufmerksamkeit vom Blick auf das Dargestellte, der das Bild sehend auf eine immaterielle Oberfläche reduziert, ab und richtet sie stattdessen auf die physische Realität des Bildes, die Opazität seiner Materialität und damit auf die indexikalische Spur der künstlerischen Geste.[14] Diese nimmt, wie sich an der exzessiven Materialität seiner Bilder unschwer erkennen lässt, in Form einer Einheit von Farbe und Strich bei van Gogh eine besondere Stellung ein.[15] „Der Körper begann [bei van Gogh]“, wie Boehm schreibt, „sich in die Faktur des Bildes einzuprägen und hinterließ eine vom Dargestellten unabhängige Spur.“[16] Diese Einprägung des Körpers markiert die taktile Realität seiner Gemälde.[17] Dass sich die taktile Realität von Krähen über dem Kornfeld den dargestellten Drohungen des Zerfalls entgegenstellt, die Schapiro auf der Ebene der dargestellten Szenerie identifiziert, lautet die zentrale These dieses Textes. Um nachstehend bis zu dieser Phänomenologie der Abwehr vorzudringen, gilt es zunächst, die biografischen Konturen des Zerfalls und dessen Prekarität mit dem Umzug nach Auvers zu umreißen.

Auvers: Beginn der letzten Lebensphase

Erst knapp drei Monate vor seinem Tod war van Gogh auf Empfehlung des Malers Camille Pissarro, den van Gogh in seinen Briefen achtungsvoll „Vater“ (franz. père) nannte, nach Auvers-sur-Oise übersiedelt.[18] Er war nicht der erste Künstler, den die kleine Stadt 20 Kilometer nordwestlich von Paris beherbergte. Bereits in den 1850er-Jahren wurde die idyllische Gegend – Charles-François Daubigny nachfolgend – von den Künstlerfreunden Camille Corot und Honoré Daumier erkundet, später folgten in den 1870er-Jahren Camille Pissarro und für kurze Zeit auch dessen Schützling Paul Cézanne.[19] Van Gogh sah seinem Umzug vom provenzalischen Süden in den Norden Frankreichs positiv, wenn auch nicht hoffnungsvoll entgegen. Kurz vor seiner Abreise nach Paris schrieb er im Mai 1890 an Theo: „Meine Geduld ist zu Ende, mein lieber Bruder, ich kann nicht mehr, eine Veränderung muss kommen, und wenn es eine Veränderung zum Schlimmeren wäre.“[20]

Wir wissen heute um die fatale Veränderung zum Schlimmeren, die nur wenige Zeit später folgen sollte, aber in den ersten Wochen, die van Gogh in Auvers zubrachte, deutete noch nichts darauf hin. Im Gegenteil schien der Künstler in den ersten Maitagen im Norden bei bester Gesundheit zu sein: „[…] bis heute geht alles gut. Und es kann noch besser werden; ich denke immer, es ist vor allem eine Krankheit des Südens, die mich erwischt hat, und vielleicht genügt die Rückkehr hierher, um alles zu verscheuchen.“[21] Auch Doktor Paul Gachet, der Nervenarzt und Künstlerfreund in Auvers, an den ihn Pissarro vermittelt hatte, wurde ihm nach anfänglicher Skepsis immer sympathischer. „Ich glaube wohl, dass ich gut Freund mit ihm bleiben und sein Porträt machen werde“, heißt es in dieser Sache in einem der ersten Auvers-Briefe an Theo.[22] Aus dem erwähnten Porträt Gachets sollten zwei werden. Überhaupt brach mit der Zeit im Norden van Goghs produktivste Schaffensphase an: In den 70 Tagen, die er noch am Leben sein würde, malte er 75 Bilder.[23] Daraus ließe sich schließen, dass sein Leben in diesen Tagen außerordentlich geregelt verlaufen musste.[24] Doch der Schein trügt.

Bereits Ende Juni hatte sich die Lage wieder zunehmend verschlechtert: „Ich versuche auch zu tun, was in meinen Kräften steht, aber ich verhehle Dir nicht, dass ich kaum mit anhaltender Gesundheit zu rechnen wage. Und wenn mein Übel wiederkehrt – verzeih ich liebe Kunst und Leben von ganzem Herzen, aber dass ich jemals eine Frau haben werde, glaube ich eigentlich nicht. Ich fürchte vielmehr, dass, sagen wir mal, wenn ich vierzig bin – aber sagen wir lieber nichts. Ich erkläre, dass ich ganz und gar nicht weiß, welche Wendung es mit mir einmal nehmen kann.“[25] Und dann schien es ihm bereits im übernächsten Brief an seinen Bruder und seine Schwägerin doch schon wieder viel besser zu gehen: „Dieser Tage geht es mir sehr gut, ich arbeite tüchtig, habe vier Ölstudien und zwei Zeichnungen [sic].“[26] Inwiefern Selbstzensur für van Gogh in dieser Zeit – Theos Sohn Vincent war zu diesem Zeitpunkt gerade heftig erkrankt – eine Rolle gespielt haben könnte, lässt sich an dieser Stelle nicht abschätzen.[27] Hingegen weiß man um das schlechte Gewissen, das van Gogh in den ersten Julitagen des Jahres 1890 plagte, weil er weiterhin von Theos finanzieller Unterstützung abhängig war, obwohl dieser nun eine eigene Familie zu versorgen hatte.[28] Jedenfalls könnten die widersprüchlichen Briefpassagen ein Indiz dafür sein, dass das Ringen um den Verstand bereits in eine Phase gegangen war, in der „die Arbeit“, wie van Gogh seine malerische Tätigkeit bezeichnenderweise nannte, keine Garantie für ein geordnetes Leben mehr darstellte. Während die Malerei zuvor noch zur größten Ablenkung und zum besten Heilmittel gegen die Verzweiflung erklärt worden war,[29] erfolgte die Abwehr des Zerfalls nicht mehr qua Malerei als Arbeit, sondern musste nun im Malen des jeweils einzelnen Bildes errungen werden. Just diese Verschiebung hin zur Arbeit am je einzelnen Bild führt uns zu Krähen über dem Kornfeld.

Symbol und taktile Realität

Eines der markantesten Merkmale des Bildes sind seine ungewöhnlichen Proportionen. Van Gogh verwendete das extreme Querformat im Juni 1890 zum ersten Mal für Die Ebene von Auvers und wird es in seiner letzten Schaffensphase noch 13 weitere Male einsetzen – bis auf das Basler Bild Mademoiselle Gachet am Klavier ausschließlich für Landschaften.[30] Durch die Verbindung zweier quadratischer Leinwände ergab sich eine Leinwand, die wie im Fall von Krähen über dem Kornfeld mehr als doppelt so breit wie hoch war. (Die genauen Maße des Gemäldes betragen 50,5 x 103 cm.) Diese Proportionen verleihen dem Gemälde einen panoramischen Charakter, weshalb Nina Zimmer die 13 querformatigen Landschaftsbilder zu Recht als Panoramazyklus von Auvers kategorisierte.[31]

Die Szenerie trägt dem besonderen Format des Bildes Rechnung, die Schapiro zufolge allerdings nicht einfach panoramisch ist. Denn das Feld – genau genommen die zwei Felder – öffnet sich den Betrachtenden vermittels der drei Wege, die sich im Vordergrund gabeln.[32] Wie schon eingangs angedeutet wurde, geht von dieser Weggabelung in Kombination mit dem Entstehungszeitpunkt des Bildes eine starke symbolische Suggestion aus. Als Symbol für den Scheideweg, für das Dilemma der Entscheidung für eine bestimmte Zukunft sollen die Betrachtenden ebenso von jener symbolischen Kraft affiziert werden wie ihnen zuvor schon van Gogh.[33] Diese Deutung, so plausibel sie in ihrem Kontext auch erscheinen mag, kann bei einem neuerlichen Blick auf das Gemälde allerdings nicht über einige darstellerische Probleme hinweg täuschen.

Van Gogh wählte für das Bild einen Betrachterstandpunkt, der sich nicht direkt auf dem dargestellten Erdniveau verorten lässt und sich folglich durch eine erhebliche Aufsicht auszeichnet. Dadurch bleibt der unmittelbare Nahraum im Bild sowie auch in Beziehung zum vorzeitigen Standpunkt des Malers beim Malen „en plein air“ verborgen. Lediglich ein ungefähr sechsgliedriges pflanzliches Gebilde rechts von der Mitte hebt sich in seiner Akzentuierung und Richtung so von der Bildfläche ab, dass es in den unmittelbaren Nahraum des Gemäldes hineinragt. Solche Details waren Richard Shiff zufolge für van Gogh nicht untypisch: „[…] he would also look downward as much as outward […]. Within relatively broad vistas, he often included a number of plants rendered with sufficient detail to be identified, even if only as caricature or abstraction.“[34] Der erhöhte Betrachterstandpunkt hingegen, könnte man argumentieren, steigert das Symbolische des Bildes noch zusätzlich. Doch der tatsächliche Effekt, den er für das Gemälde hat, ist, dass die Weggabelung selbst im Bild gar nicht zu sehen ist. Aber könnte das etwa bedeuten, dass es gar keine Gabelung gibt?

Die taktile Realität des Gemäldes gibt dieser Schlussfolgerung Recht. Denn während sich der Pinselduktus bei dieser Landschaft selbst für van Gogh’sche Verhältnisse außergewöhnlich „vielgerichtet“ darbietet, ist der „farbige Strich“ des linken und mittleren Weges vergleichsweise analogisch und kohärent.[35] Die braunroten und grünen Striche formen, je näher sie dem unteren Bildrand kommen, eine Rechtskurve, die aus den zwei Wegen über das ganze Bild gezogen einen einzelnen Weg im S-Schwung werden lässt. Die taktilen Berührungen, welche die farbigen Striche als indexikalisches Zeichen repräsentieren, legen somit nahe, dass der Blick auf die Landschaft nicht von einer Weggabelung aus erfolgt.[36] Anstatt die Öffnung des Gemäldes als Gabelung auf die Betrachtenden hin zu vollziehen, scheint der Weg im Gegenteil viel eher die ästhetische Grenze des Gemäldes zu markieren. Damit wird jedoch noch nicht primär die Abwehr des Zerfalls auf der Ebene der taktilen Realität angezeigt. Hier wird vielmehr die symbolische Plausibilität des vermeintlich Dargestellten infrage gestellt, weil die taktile Realität schlichtweg eine andere repräsentierte Realität ins Spiel bringt.

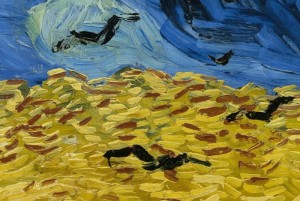

Abb. 2: Vincent van Gogh, Krähen über dem Kornfeld (Detail), Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50,5 x 103 cm, F 779, Amsterdam, Van Gogh Museum.

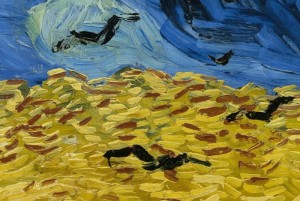

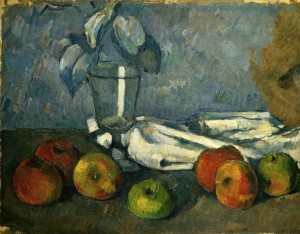

Auch die Krähen, die eingangs als zweites symbolische Moment angeführt wurden, sind von dieser Infragestellung betroffen. Von ihnen schreibt Schapiro, dass sie durch ihre Zickzacklinien immer offenkundiger der unsicheren und schwankenden Form der drei Wege gleichen.[37] Und schließlich: „Der Maler-Betrachter ist, schreckensstarr und gespalten, zum Ziel der nahenden Krähen geworden, deren Zickzacklinie, wie wir sahen, sich in den auseinander laufenden Linien der drei Wege wiederholt.“[38] Gleich mehrere Aspekte der zitierten Beschreibung bedürfen der Revision. Erstens kann sich die Zickzacklinie nicht in den Linien der drei Wege wiederholen, da das Bild im Anschluss an den vorangegangenen Abschnitt keine drei Wege darstellt. Zweitens ist es verwunderlich, dass Schapiro mit „Zickzacklinie“ zur Beschreibung zwar einen Begriff verwendet, der auf den indexikalischen und nicht auf den ikonischen Aspekt des Dargestellten verweist, aber dennoch darauf verzichtet, auf die evidente Differenz von Zickzacklinie und Vogel oder das Verhältnis von Zickzacklinie und Hintergrund einzugehen.[39] Außerdem verweist die Bewegung der Zickzacklinie aufgrund der impulsiven Bewegung, der sie bedarf, gerade nicht auf eine „Schreckensstarre“ des Maler-Betrachters. Aber Schapiro fährt damit fort, die Bewegung und die räumliche Folge der Vögel zusätzlich als eine temporale Perspektive zu beschreiben, die „die stets wachsende unmittelbare Bedrohung des nächsten Augenblicks“ darstellt. Für eine derartige Deutung der Darstellung wäre indes gerade bei einem Vogel – repräsentiert durch eine Zickzacklinie – ein differenziertes Verhältnis zum Hintergrund Voraussetzung. Abgesehen von der farblichen Differenz, die zugegebenermaßen sehr markant ist, verfügen die „Zickzacklinien-Krähen“ jedoch über keine plastische Modellierung. Im Gegenteil unterscheiden sich insbesondere die Krähen, die über dem Kornfeld fliegen, in der Art und Richtung des Pinselstrichs kaum von den gelben und braunroten Pinselstrichen der Felder (Abb. 2). Richard Shiff nannte dieses Darstellungsphänomen in Bezug auf Paul Cézanne den „paronymous touch“, die Darstellung eines Gegenstandes vermittels eines Pinselstrichs, der die Repräsentation des Gegenstandes zugleich in partielle Ähnlichkeit zu anderen Elementen des Bildes bringt.[40] In Cézannes Basler Stillleben Weinglas und Äpfel zum Beispiel werden die Blätter, die eigentlich das Muster der hintergründigen Tapete bilden, so um das Weinglas modelliert, dass sie wie tatsächliche Blätter erscheinen (Abb. 3).[41] „The play between literal surface and figured depth, or between signifier and signified“ ist es, wie Shiff sehr anschaulich darlegt, was Cézanne uns hier vorführt.xlii

Abb. 3: Paul Cézanne, Weinglas und Äpfel, 1879 – 1882, Öl auf Leinwand, 31 x 40 cm, Basel, Kunstmuseum.

Bei van Gogh ist das Spiel zwischen physischer Bildoberfläche und bildräumlicher Tiefe bei weitem nicht so elaboriert, wie das bei Cézanne der Fall ist. Es ist nicht das Thema seiner Malerei. Gerade aber für Krähen über dem Kornfeld gilt, dass es sich dabei gleichermaßen um Krähen im Kornfeld handelt oder anders ausgedrückt: um Zickzacklinie in Zickzacklinie. Diese Beziehung partieller Ähnlichkeit führt zu einem Wahrnehmungsphänomen, in dem die Wahrnehmung der Betrachtenden fortlaufend zwischen der dargestellten Realität und der taktilen Realität oszilliert. Das wiederum verhindert, dass die Vögel – wie Schapiro vorgeschlagen hatte – in Bewegung oder zeitlicher Perspektive wahrgenommen werden können. Die partielle Ähnlichkeit führt stattdessen dazu, dass jeder Eindruck von Bewegung arretiert wird, da die Krähen bei jedem zweiten Hinsehen als Kontrastfarbe in der Darstellung des Kornfelds oder des Himmels wahrgenommen werden. Selbst wenn man die Krähen als symbolische Ankündigung des nahenden Unheils interpretierte, folgte daraus, dass die Krähen aufgrund ihrer taktilen Realität optisch fortlaufend in ihren Hintergrund und damit zugleich in die Materialität der Bildoberfläche „zurückgedrängt“ wirken. In diesem Effekt manifestiert sich nichts anderes als van Goghs Abwehr des Zerfalls an der Schnittstelle zwischen taktiler und dargestellter Realität. Der dargestellten Drohung des Zerfalls stellt sich die taktile Realität des Gemäldes – die Einprägung von van Goghs Körper auf die Leinwand als expressiver Strich – entgegen.

Die beinahe Menschenleere des Bildes

Eine Beobachtung, die den Betrachtenden kurioserweise ihre Zeit abverlangt, ist die bemerkenswerte Menschenleere des Bildes. Gewiss wird die dargestellte Natur, immerhin ein wahrscheinlich von Menschen angelegtes Feld, von Wegen durchzogen, die ex negativo auf die Präsenz des Menschen in dieser Landschaft verweisen. Im Vergleich zu früheren Bildern aber scheint dieses von Menschlichem geradezu entledigt.[43]

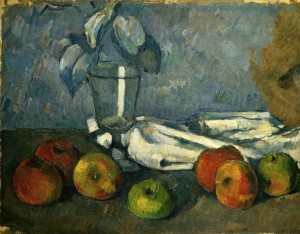

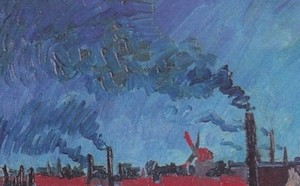

Dabei gehörten in früheren Phasen gerade die Felder zu denjenigen Motiven, die van Gogh speziell mit menschlicher Präsenz ausstattete. Zu denken wäre an einschlägige Bilder wie das Zürcher Paar bei der Feldarbeit von 1885, ein Bild mit klarem Bezug zu van Goghs Vorbild François Millet,[44] oder Bilder aus der Zeit in Arles wie Acker mit pflügendem Bauern und Mühle von 1889. Beide zeigen das Feld als einen Ort der Arbeit und in diesem Sinn auch als einen genuin menschlichen Ort. Dazu gesellen sich weitere Bilder, in denen sich die Präsenz des Menschen noch vielschichtiger gestaltet. Unter ihnen befindet sich Sommerabend, das 1888 in Arles entstanden ist und sich heute im Kunstmuseum Winterthur befindet.

Abb. 4: Vincent van Gogh, Sommerabend, Juni 1888, Öl auf Leinwand, 74 x 92 cm, F 465, Winterthur, Kunstmuseum.

Hinter einem enorm weiten und tiefen Feld, auf dem wiederum zwei Personen, vermutlich Bauern, zu sehen sind, zeichnet sich dort am Horizont die Stadt Arles ab (Abb. 4). Bei genauerem Hinsehen lässt sich erkennen, dass van Gogh neben einem vor der Stadt vorbeifahrenden Zug nicht weniger als sieben rauchende Schornsteine malte. Offenbar interessierte er sich mit seiner Malerei nicht nur für die menschliche Präsenz der Landwirtschaft und somit für das Lokale und Überschaubare, sondern gleichermaßen auch für die Fabriken der Industrie, den Orten der kapitalistischen Warenproduktion, sowie für die Eisenbahn, die Mensch und Ware in bisher unbekannter Geschwindigkeit mit der Welt verband und vernetzte.[45] Van Gogh gibt sich hier als ein Maler zu erkennen, der sich ebenso auf den Nahraum des Feldes bezieht, in dem er selbst malend steht, wie auf eine Dezentrierung der Malerei, die an den mechanischen und chemischen Abläufen einer industrialisierten Welt beteiligt ist.[46]

In Sommerabend markieren insbesondere die heftig rauchenden Schornsteine der Fabriken von Arles den Bereich einer Malerei, die sich in den Worten Ralph Ubls „den Kräften einer technischen und ökonomischen Produktion von Wirklichkeit aussetzt, Kräften, die, metaphorisch gesprochen, das Zwiegespräch von Körper und Leinwand auf den Lärm der modernen Welt hin öffnen“.[47] Die schwarzblauen Pinselstriche, die den Rauch, der aus den Schornsteinen emporsteigt, so eindrücklich modellieren, verweisen nicht bloß auf den Nahraum des Malers, der mit seinen akzentuierten und intimen Bewegungen seinen Körper in die Leinwand einprägt. Sie binden das Gemälde mittels der exzessiven Materialität der Farbe in diesen Bezirken wiederum zurück an die Industrie und die Fabriken, denen die Schornsteine angehören (Abb. 5). Denn die Farben, die van Gogh verwendete, stellte er weder selber her noch mischte er sie auf der Palette.[48] Er ging stets von den Farben aus, die er in Tuben kaufen konnte und die dergestalt von „äußeren Gegebenheiten“ stammten.[49] Er bestellte sie zum Beispiel bei seinem Bruder, der sie in Paris beschaffte und dann an den jeweiligen Aufenthaltsort des Bruders sendete.[50] Folglich entpuppt sich ausgerechnet die Farbe, der in der Form des farbigen Strichs so viel Subjektivität und Intimität anhaftet, als bestechendes Element einer industrialisierten und dezentrierten Malerei van Goghs.

Abb. 5: Vincent van Gogh, Sommerabend (Detail), Juni 1888, Öl auf Leinwand, 74 x 92 cm, F 465, Winterthur, Kunstmuseum.

Wendet man den Blick nun wieder dem Bild Krähen über dem Kornfeld zu, sind die Schornsteine der Fabriken dort verschwunden. Aber jenes harte Preußischblau des Himmels mit Spuren von Schwarz ist dasselbe wie beim Rauch in Sommerabend. Vielleicht liegt es also an der wiederholt exzessiven farblichen Materialität des Himmels und der Felder, verbunden mit der Expressivität des farbigen Strichs, dass sich die Beobachtung der Menschenleere in Krähen über dem Kornfeld nur verzögert einstellt. Beide Faktoren scheinen die Anwesenheit des Menschen, in seinem Nahraum wie als Öffnung auf äußere Gegebenheiten, buchstäblich an die Bildoberfläche zu bringen und hierbei die dargestellte Menschenleere zu überbieten. Kurt Badt sah in der unverbundenen und unvereinbaren Verteilung der Grundfarben auf die verschiedenen Bildelemente in Krähen über dem Kornfeld das Äquivalent zu den Trümmern einer zerrissenen Welt.[51] Doch auch in dieser Beziehung wird der Eindruck des Zerfalls auf der Ebene der taktilen Realität abgewehrt. Die farbliche Fragmentierung aufgrund der harten Kontraste, auf die sich Badt bezieht, wird in Bezug auf das Bildganze durch den wilden, teilweise unkoordiniert wirkenden Malgestus verhindert, denn dieser überspannt die gesamte Leinwand, ohne sich in Bezug auf die einzelnen Farben zu verändern.

Die Ursache für die Menschenleere von Krähen über dem Kornfeld, um abschließend wieder auf die dargestellte Realität zurückzukommen, liegt sicherlich in der Tageszeit mitbegründet. Obwohl van Gogh Menschen auch in Nachtbilder integrierte (beispielsweise Sternennacht über der Rhône, 1888, Musée d’Orsay), stellt gerade das Feld als Arbeitsplatz zu Recht einen nachts menschenleeren Ort dar. Dass im Bild nächtliche und zugleich farblich leuchtende Dunkelheit herrscht, bringt das Taktile auf eine bisher ungeahnte Art ins Spiel.

Der Tastsinn wird gemäß Niklaus Largier auch „der dunkle Sinn“ genannt.[52] Während Sehen und Hören mit Wort und Licht assoziiert werden und beispielsweise den Bereichen klarer visueller Perspektive, diskursiver Transparenz und intellektueller Distinktion zugeordnet werden, gehört die taktile und haptische Sphäre sinnlicher Erfahrung in die verworrene und dunkle Welt der Gefühle und des Körperlichen.[53] In dieser Beziehung suggerieren auch die beiden auffallend schwachen Lichtquellen oder Wolken im Hintergrund von Krähen über dem Kornfeld eine privilegierte Stellung der taktilen Realität für die Bedeutung des Gemäldes. In der Dunkelheit der Nacht ist das Auge des Lichts – der Bedingung seiner Funktionstüchtigkeit – beinahe vollständig beraubt. Dadurch geht auch die ordnende und strukturierende Kraft der visuellen Wahrnehmung verloren, welcher der Tastsinn üblicherweise subordiniert wird.[54] Wie sich die visuelle Kontrolle über das Taktile ausformen kann, zeigt sich exemplarisch im Gemälde Umfriedetes Feld mit jungem Korn bei Sonnenaufgang, das über eine klare und helle Lichtquelle verfügt (Abb. 6). Die konzentrischen Pinselstriche um die gelbe kreisrunde Sonne weisen eine geometrische Ordnung und Stabilität auf, die sich auf das ganze Bild übertragen hat. So ziehen sich auch die Feldbahnen derart geordnet und aufeinander abgestimmt über die Bildfläche, wie man es in Krähen über dem Kornfeld nur für die Wege teilweise behaupten kann.

Abb. 6: Vincent van Gogh, Umfriedetes Feld mit jungem Korn bei Sonnenaufgang, November 1889, Öl auf Leinwand, 71 x 90,5 cm, F 737, Privatsammlung.

In letzterem Bild ist das Taktile der visuellen Wahrnehmung nicht mehr untergeordnet. Die Hand ist durch die zunehmende Umnachtung des Künstlers auf sich alleine gestellt. Doch die Umnachtung – man erinnere sich diesbezüglich an den Brief zu den Kornfeldern – erschwert es dem Künstler immer mehr, den Pinsel nicht aus der Hand fallen zu lassen. Unter exzessiver Anstrengung und ohne sich im Dunkeln auf die visuelle Wahrnehmung verlassen zu können, arbeitet van Gogh hier daran, seinen Darstellungsgegenstand – die Felder, den Himmel, die Wege und die Wolken – nicht dem Zerfall zu überlassen. Das Chaotische und Unkontrollierte im Pinselduktus auf dieser Leinwand ist nicht das Resultat von van Goghs Verzweiflung. Vielmehr tritt darin die Kraft an die Bildoberfläche, die er aufwenden muss, um – den Pinsel haltend – sowohl seinen Zerfall als auch den des Bildes abzuwenden.

Gottfried Boehm, Auge und Emotion – van Goghs Landschaften, in: Kunstmuseum Basel (Hg.), Vincent van Gogh zwischen Erde und Himmel. Die Landschaften (Kat.), Ostfildern 2009, S. 41.

[2] Meyer Schapiro, Über ein Bild von van Gogh (1952), in: Ders., Moderne Kunst. 19. und 20. Jahrhundert, Köln 1982, S. 94.

[3] Schapiro 1982, S. 97.

[4] Boehm 2009, S. 31.

[5] Boehm 2009, S. 31.

[6] Vgl. Kurt Badt, Die Farbenlehre van Goghs, Köln 1981, S. 171.

[7] Vincent van Gogh. Sämtliche Briefe, hg. von Fritz Erpel, Berlin 1965 – 1968, Bd. 4, B 576, S. 245. Am Anfang dieses Briefes informiert Vincent seinen Bruder, dass – sozusagen im Gegensatz zum Malen – sein Arzt ihm Spaziergänge sowie geistige Arbeit strengstens verboten hätte.

[8] Schapiro 1982, S. 97.

[9] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 649, S. 389. In der deutschen Gesamtausgabe der Briefe von Fritz Erpel fehlt für diesen Brief die Datierung. Die im Internet abrufbare Datenbank der Briefe van Goghs, die das Van Gogh Museum in Amsterdam zur Verfügung stellt, legt für diesen Brief aber den 10. Juli 1890 fest. Vgl. dazu URL: http://vangoghletters.org/vg/letters/let898/letter.html [07. 09. 2014].

[10] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 649, S. 389.

[11] Der Nachweis für diese Zuordnung der Gemälde zu B 649 findet sich unter Anmerkung 4 der Brief-Datenbank des Van Gogh Museums. Vgl. dazu URL: http://vangoghletters.org/vg/letters/let898/letter.html |07. 09. 2014].

[12] Vgl. Endnote 9.

[13] Boehm 2009, S. 41.

[14] Richard Shiff, Cézannes’s physicality: The politics of touch, in: Salim Kemal/Ivan Gaskell (Hg.), The language of art history, Cambridge/New York 1991, S. 131 und 134.

[15] Badt 1981, S. 10.

[16] Boehm 2009, S. 41.

[17] In Anlehnung an Richard Shiffs „physical ‚reality‘“, Shiff 1991, S. 131.

[18] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 609, S. 331. Theo van Gogh nahm, nachdem sich Vincent van Gogh zunehmend nach einer Veränderung gesehnt hatte, bereits im Oktober 1889 Kontakt zu Camille Pissarro auf, der ihn an Dr. Gachet in Auvers weiterempfahl. Vgl. Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 6, B T18, S. 25f.

[19] Seraina Werthemann/Nina Zimmer, Katalog der ausgestellten Werke, in: Kunstmuseum Basel 2009, S. 269.

[20] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 631, S. 367.

[21] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 637, S. 375. Auch Dr. Gachet hielt van Gogh Anfang Juni 1890 für „geheilt“, wie sich einem Brief Theos an Vincent vom 5. Juni 1890 entnehmen lässt. Vgl. Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 6, B T36, S. 43.

[22] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 635, S. 372.

[23] Nina Zimmer, Van Goghs in Serie. Zyklen, Gruppen, Triptychen, in: Kunstmuseum Basel 2009, S. 117.

[24] Vgl. Endnote 7.

[25] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 646, S. 385f. Der Brief datiert vom 30. Juni 1890.

[26] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 648, S. 387.

[27] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 6, B T39, S. 45.

[28] Werthemann/Zimmer 2009, S. 271.

[29] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 602, S. 303.

[30] Werthemann/Zimmer 2009, S. 270.

[31] Zimmer 2009, S. 111.

[32] Schapiro 1982, S. 94.

[33] Schapiro 1982, S. 94.

[34] Richard Shiff, Matière très Matière, in: Ottawa National Gallery of Canada (Hg.), Vincent van Gogh: Up close (Kat.), New Haven 2012, S. 142.

[35] Boehm 2009, S. 41.

[36] Shiff 1991, S. 134.

[37] Schapiro 1982, S. 97.

[38] Schapiro 1982, S. 97.

[39] Shiff 1991, S. 134.

[40] Shiff 1991, S. 132.

[41] Vgl. Shiff 1991, S. 140/142.

[42] Shiff 1991, S. 142.

[43] Seraina Werthemann und Nina Zimmer haben ebenfalls auf die reduzierte Präsenz von Personen in van Goghs Panoramazyklus hingewiesen, vgl. Werthemann/Zimmer 2009, S. 271.

[44] Boehm 2009, S. 35.

[45] Eine kleine Auswahl weiterer Bilder, die diese Tendenz hervorragend zur Schau bringen, sind: Fabriken von Asnières, vom Quak de Clichy aus gesehen, 1887, Saint Louis Art Museum; Rhonebarken (Boote mit Sandausladenden Männern), 1888, Museum Folkwang, Essen; Pont de Gleise bei Arles, 1888, Pola Museum of Art, Kanagawa und Die Brücken von Asnières von 1887, Stiftung Sammlung E. G. Bührle, Zürich.

[46] Ralph Ubl, Die Entzweiung der Malerei. Géricault um 1820, in: Magazin 31, Vol. 14/15, 2010, S. 153. Ralph Ubl entwickelt die „Entzweiung der Malerei“ allerdings nicht in Bezug auf van Gogh, sondern am Werk Théodore Géricaults.

[47] Ubl 2010, S. 150.

[48] Badt 1981, S. 32.

[49] Badt 1981, S. 31.

[50] Van Gogh 1965 – 1968, Bd. 4, B 645, S. 383.

[51] Badt 1981, S. 177.

[52] Niklaus Largier, Gefährliche Nähe. Sieben Anmerkungen zum Tastsinn, in: Magazin 31, Vol. 12/13, 2008, S. 44. Die gesamte Ausgabe 12/13 des Magazins 31 widmete sich dem Thema „Taktilität – Sinneserfahrung als Grenzerfahrung“.

[53] Largier 2008, S. 44.

[54] Shiff 1991, S. 160.