« Mémoire Se plaindre de la sienne, – et même se vanter

de n’en pas avoir. Mais rugir, si on vous dit que vous n’avez

pas de jugement. »

(Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues)

Erschreckende Gewissheit macht sich breit. Michel muss im Anblick des vor ihm an der Wand hängenden Fotos erkennen, was er damals, als er die Aufnahme machte, nicht erkennen konnte: „[…] ich erkannte, wenn das Erkennen war, was passieren musste, was passiert sein musste, was passieren hätte müssen in diesem Moment, zwischen diesen Menschen, dort, wo ich eine Ordnung durcheinanderzubringen gekommen war, unschuldig eingemischt in das, was nicht passiert war, was aber nun passieren würde, was sich nun erfüllen würde. Und was ich mir also damals vorgestellt hatte, war sehr viel weniger schrecklich als die Wirklichkeit.“[1] Er hatte das Foto ohne besonderen Grund betrachtet, immer wieder, während er an einem Text arbeitete, als ihm plötzlich ein Detail ins Auge gesprungen sein musste, das seine Aufmerksamkeit erregte, das eine Funktion in seinem Wahrnehmungsapparat auslöste und da sah er auf dem Foto vor sich die Geschichte Revue passieren. Aber er sah sie nicht noch einmal so wie er sie schon damals gesehen hatte, sondern er sah sie neu. Er erkannte, was passiert sein musste, was aber damals nicht passiert war und die Geschichte rollte sich gleichsam in all ihrer Schrecklichkeit – viel schrecklicher als er sich vorgestellt hatte – vor ihm auf.

Ähnlich muss es Katharina ergangen sein, jenem jungen Mädchen, das ganz unverhofft zur Patientin Sigmund Freuds wurde, als er bei einem Ausflug in die Hohen Tauern in einer Wirtschaft von ihr bedient und auch gleich als Psychoanalytiker in Anspruch genommen wurde. Bei ihr war es allerdings kein Foto, das die Neukonfiguration der Erinnerung auslöste, sondern eine reale Beobachtung. Diese hatte eineinhalb Jahre zuvor bei ihr hysterische Anfälle ausgelöst, doch wie Freud in seinem Gespräch mit ihr erkannte, war es nicht deren Inhalt, der die Anfälle auslöste, sondern die Wiedererweckung vorhergehender traumatischer Ereignisse, die sie bis dahin nicht als solche hatte deuten können. Erst als Katharina ihren Onkel mit ihrer Cousine beim Koitus erblickte, konnte sie die bereits früher erlebte Berührung durch den Onkel deuten und das bis dahin bewusst lediglich unangenehme Erlebnis wurde zum traumatischen.[2]

Zwar findet sich der Begriff in dieser Aufzeichnung Freuds noch nicht, doch ist die Geschichte zweifelsfrei die einer nachträglichen Aufarbeitung von zuvor Erlebtem. Aber was bedeutet das, Nachträglichkeit? Im Vokabular der Psychoanalyse von Jean Laplanche und Jean-Bertrand Pontalis findet man unter dem Stichwort ‚Nachträglichkeit‘ folgendes:

„Erfahrungen, Eindrücke, Erinnerungsspuren werden später aufgrund neuer Erfahrungen und mit dem Erreichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbeitet. Sie erhalten somit gleichzeitig einen neuen Sinn und eine neue psychische Wirksamkeit.“[3]

Das bedeutet zunächst einmal, dass Erinnerungen nicht unveränderlich sind – ein bekanntes Faktum. Aber Erinnerungen sind nach dem Konzept der Nachträglichkeit nicht nur in dem Sinne veränderlich, dass sie verblassen können, sondern auch dahingehend, dass sie neu interpretiert werden können. Allerdings „ist solches Re-Interpretieren [nicht notwendigerweise] ein Immer-besser-Verstehen. Man versteht erneut mehr oder weniger gut etwas, das man schon einmal mehr oder weniger gut verstanden hatte.“[4]

Es bedeutet weiter, dass der Erinnerung auch etwas hinzugefügt werden kann, wenn es die Interpretation verlangt. In letzter Konsequenz führt diese Theorie zu der Erkenntnis, dass Erinnerung nicht nur verändert, ergänzt und reduziert werden kann und auch kontinuierlich wird, sondern, dass Erinnerung auch vollständig konstruiert werden kann – kurz: Wir können unseren Erinnerungen nicht mehr trauen.[5]

Viele unserer Erinnerungen sind demnach Konstruktionen, keine Rekonstruktionen des Vergangenen. Was aber für Erinnerungen gilt, ist auch für das Selbst möglich, respektive betrifft auch immer das Selbst, da sich unser Selbst-Bild aus Erinnerungen, Erzählungen, Vorstellungen und Imaginationen zusammensetzt – aus dem, was von unserer Umwelt auf uns einwirkt.[6] Mit einem Konglomerat von Bildern kann man demnach Identität erzeugen, noch effektiver, wenn man sie mit Erzählungen anderer kombiniert.[7] Mit einem geeigneten Archiv an Memorabilien ließe sich auf diese Weise eine unterdrückte kollektive Erinnerung, eine verdrängte Zeit der Geschichte, nun nachträglich aufarbeiten und so eine vielleicht verloren gegangene nationale Identität rekonstruieren. Ein solches Archiv erfüllte in etwa die Aufgabe von Wahrheitskomitees postdiktatorialer Staaten, wie sie Matthias Kettner beschreibt:

„Den wichtigsten Aspekt der Arbeit solcher Komitees aber sehe ich darin, daß sie auf das elementare Bedürfnis der Betroffenen eingehen, in voller, unzensierter Bedeutung in Erfahrung zu bringen, was damals eigentlich geschah. Für viele Opfer ändert sich hierdurch ihre Identität als Opfer: Sie erfahren nachträglich, welches Unrecht ihnen überhaupt widerfahren ist.“[8]

Das Bedürfnis, „in voller, unzensierter Bedeutung in Erfahrung zu bringen, was damals eigentlich geschah“ ist so elementar nicht, wenn die Identität als Opfer durch die Aufarbeitung der betreffenden Ereignisse in Gefahr geraten würde. Im Falle des Bürgerkriegs im Libanon zwischen 1975 und 1990 ist das Aufarbeitungsbedürfnis – oder eher der Wille zur Aufarbeitung der Ereignisse – gerade durch die Schuld- und Schamgefühle großer Teile der Nachkriegsgeneration (vor allem der Machthaber, oftmals einstige Warlords) gehemmt. Auch die Furcht vor einem erneuten Aufwallen des noch immer ungelösten Konflikts, der zum Kriegsausbruch führte, ließ im Libanon so etwas wie eine „kollektive Amnesie“ entstehen. Wenngleich in manchen Fällen das Vergessen der alten Konflikte eine schlichtende Wirkung für die Gegenwart haben mag, so ist doch die Verdrängung der Gräuel des Krieges, der Massaker in Flüchtlingslagern, der Bombenanschläge und der verschwundenen Menschen, eine Verdrängung, die alles andere als heilsam ist, wie Elias Khoury feststellt: “Civil wars are not to be erased from reality or from memory. They are only reborn or reincarnated. Banished from the written, they take to the spoken. Erased from memory, they colonize the subconscious.”[9]

Es ist eine komplizierte Geschichte, die des Bürgerkrieges (oder vielmehr der Bürgerkriege) im Libanon – nicht nur wegen des Konflikts, der noch immer im Inneren der sektiererisch getrennten libanesischen Gesellschaft schwelt, sondern auch, weil die Täter- und Opferrollen hier nicht eindeutig verteilt sind. Der Versuch, den Krieg als einen „Krieg der Anderen“ im öffentlich-kollektiven Gedächtnis festzumachen, muss unter dieser Prämisse verstanden werden und die Unfähigkeit, letztendlich ein solches öffentliches Gedächtnis zu etablieren, als Zeichen einer gewissen Identitätslosigkeit der libanesischen Nation.[10]

Walid Raad, selbst 1967 im Libanon geboren, hat mit seinem Projekt The Atlas Group einen Versuch unternommen, sich in dieses verworrene Gebiet der Kriegserinnerungen zu begeben.

“The Atlas Group is a project established in 1999 to research and document the contemporary history of Lebanon. One of our aims with this project is to locate, preserve, study and produce audio, visual, literary and other artifacts that shed light on the contemporary history of Lebanon. In this endeavour, we produced and found several documents including notebooks, films, videotapes, photographs and other objects. Moreover we organized these works in an archive, The Atlas Group Archive. The project’s public forms include mixed-media installations, single channel screenings, visual and literary essays, and lectures/performances. “[11]

So die Beschreibung des Projekts auf der Website des Archivs. Doch will man etwas mehr erfahren, stößt man sehr bald auf Ungereimtheiten: The Atlas Group sei eine „imaginary foundation“[12] heißt es zum einen, dann sie sei 1976 entstanden, oder 1999, ein andermal 1989.[13] Raad versucht in seinen Schriften und Auftritten kontinuierlich die Grenzen des Archivs zu verschieben und zu durchbrechen, bis letztlich so etwas bleibt wie eine Wolke, in der sich die verschiedenen Ansammlungen von Artefakten befinden.

Aber was sind das eigentlich für Artefakte, oder sind es tatsächlich solche? Erinnern wir uns an die eingangs gelesene Beschreibung, eines der Ziele der Atlas Group sei „to locate, preserve, study and produce audio, visual, literary and other artifacts”. Was beim ersten Mal vielleicht noch überlesen wurde, muss nun gleichsam hervorstechen: Ein Archiv, das seine Artefakte produziert?

Immer wieder fragte ich mich bei meiner Beschäftigung mit The Atlas Group Archive und den darin enthaltenen Akten, was denn davon nun wahr sei und was erfunden, welche Versatzstücke der Geschichte Walid Raad erfunden haben könnte und welche gefunden. Bis ich entdeckte, dass diese Unterscheidung hier fehl am Platz ist, weil The Atlas Group Archive kein Archiv der Vergangenheit ist, sondern eines der Gegenwart – oder gar der Zukunft. Eine eigenartige Verschränkung: Die Vergangenheit erkennen, aber dabei nach vorne blicken.

Wenn die Ereignisse der Vergangenheit und ihre Zusammenhänge wegen des immer noch drohenden Konflikts in der Gegenwart nicht aufgearbeitet werden können, dann muss man sich zumindest die Ereignisse im Kleinen – das Leid, den Terror des Krieges – befreit von ideologischen Konflikten in der Gegenwart in Erinnerung rufen, denn „There is a ‚very simple‘ reason why it is necessary for the Lebanese to remember the civil war and talk about it, and that is to avoid another one“[14]. Die Datensätze des Atlas Group Archive befassen sich mit der Aufarbeitung des Krieges, mit dessen Erinnerung, aber nicht auf eine historische Weise: Sie versuchen nicht zu erkennen, was damals wirklich geschehen ist, die Ereignisse zu rekonstruieren, sondern sie versuchen die Erfahrungen jetzt greifbar zu machen, die die libanesische Bevölkerung damals ertragen musste.

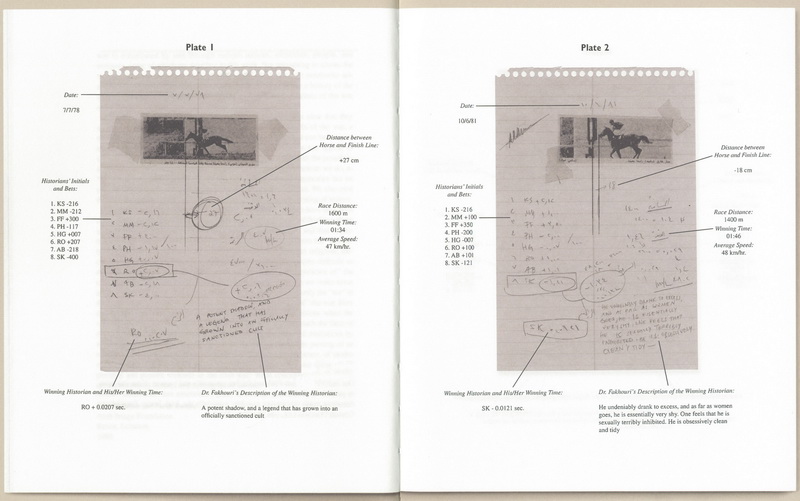

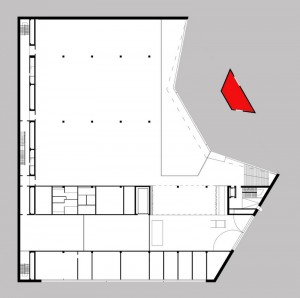

In dieser (Re-)Konstruktion von Vergangenheit bleibt The Atlas Group stets auch selbstreflektiv: Das Fakhouri File beispielsweise enthält die Tagebücher des Historikers Fadl Fakhuori, der bis zu seinem Tod 1993 führender Historiker des Libanesischen Bürgerkriegs war (Abb. 1). Die Historiker des Bürgerkriegs im Libanon, so heißt es in Walid Raads Publikation Scratching on Things I Could Disavow: Some essays from The Atlas Group Project, waren „begeisterte Spieler“, sie trafen sich jeden Sonntag an der Pferderennbahn, um zu wetten. Allerdings nicht auf den Gewinner des Rennens, sondern auf die Verfehlung, mit der der damit beauftragte Fotograf den Zieleinlauf festhalten würde, also darauf, „wieviele Bruchteile einer Sekunde bevor oder nachdem das Pferd die Ziellinie überquert hat“ der Fotograf auslösen würde. In den Tagebüchern Fakhouris findet sich jeweils eine Fotografie des Zieleinlaufs aus der Zeitung, die einzelnen Wetten der Historiker und wer letztlich gewonnen hat. Das Werk beschäftigt sich nicht nur mit dem Krieg und „den Möglichkeiten und Grenzen seine Geschichte zu schreiben. Es zwingt uns auch, den Krieg nicht nur als eine Chronologie der Ereignisse, Daten, Persönlichkeiten, Massaker und Invasionen zu erachten, sondern auch als eine Abstraktion, geschaffen aus verschiedenen Diskursen und, noch wichtiger für Dr. Fakhouri, verschiedene Modi, Informationen aus der Welt aufzunehmen.“[15]

Dr. Fakhouris Tagebücher sind ein Verweis auf den Versuch, trotz der anhaltenden Kämpfe ein Leben zu führen, in dem der Krieg nicht immer die Oberhand behält. Schon der Titel deutet es an: Missing Lebanese Wars – hier, in diesen Stunden auf der Rennbahn, scheint der Krieg absent zu sein. Im vorliegenden Kontext ist dieses Werk wichtig, weil es auf die Funktion der Fotografie und ihre Verwendung durch Historiker reflektiert, die sich darin gerade für die Verfehlung des Fotos, seine Unrichtigkeit, interessieren, was einige Fragen aufwirft: Wie kann mit Fotografie Geschichte geschrieben werden? Und ist eine Fotografie ein konkreteres Zeugnis als eine mündliche Überlieferung? Überhaupt, was leistet eine Fotografie für die Geschichtsschreibung, wenn sie ohne verbale Begleitung auftritt?

Bereits vor der digitalen Revolution in der Fotografie mitsamt ihren mannigfaltigen Manipulations- und Vervielfältigungsmöglichkeiten gemachter Bilder hat Siegfried Kracauer die Gedächtnisleistung der Fotografie äußerst gering geschätzt. Eine Fotografie schien ihm nur transparent, so lange die darauf Abgebildeten noch nah sind, dann „bricht [das Gedächtnisbild] durch die Wand der Ähnlichkeit in die Photographie herein und verleiht ihr so einige Transparenz“; waren uns diese aber fern geworden, so konnte man sie auch durch die Fotografie nicht mehr sehen. Trotzdem ist seine Sicht auf den Fortgang der Fotografie keine gänzlich pessimistische: Während in den „illustrierten Zeitungen“ „die Folge der Emanzipation des Bewußtseins seine Tilgung [wäre]“, so ist doch „dem freigesetzten Bewußtsein eine unvergleichliche Chance gegeben.“ Diese Chance offenbart sich am fotografischen Archiv: Die von ihrer ursprünglichen Konfiguration losgelösten, auf ihre eigentliche Bedeutung, ihr Objekt hin opaken Elemente können nun neu angeordnet werden. „Die Bilder des in seine Elemente aufgelösten Naturbestands sind dem Bewußtsein zur freien Verfügung überantwortet.“ Diese Chance anzunehmen „ist das Vabanque-Spiel der Geschichte“.[16]

Und The Atlas Group spielt es auf ihre Weise. Sune Haugbolle fasst in seinem Artikel zusammen: “Forgetting the war might make it repeat itself at some point, but remembering it will most likely make it happen again right away.”[17] Sich den Krieg in Erinnerung zu rufen hieße also, alles auf eine Karte setzen, den Konflikt wieder aufleben zu lassen und sehen ob – und hoffen, dass – er sich diesmal beilegen ließe. Ihn vergessen dagegen hieße zu passen und sich langsam aber sicher dem Bankrott entgegen zu spielen. Im Vergleich dazu ist das Spiel der Atlas Group ein relativ risikofreies. Es ist ein Weg, zwar nicht zu vergessen, aber sich eigentlich auch nicht zu erinnern. „So gemahnt dieses Spiel mit der zerstückelten Natur an den Traum, in dem die Fragmente des Taglebens sich verwirren.“[18] (Und an die Wolke, in der die einzelnen Akten und ihre Eckdaten unscharf verortet sind.) „Die in das Generalinventar aufgenommenen Reste“ bleiben bestehen, doch „die gültige Organisation [ist] unbekannt“.[19] Die Schrecken des Krieges werden aufgearbeitet und die Menschen „erfahren nachträglich, welches Unrecht ihnen überhaupt widerfahren ist.“[20] Doch der Konflikt, der den Krieg wieder zu entfachen droht, bleibt vorerst unangetastet.

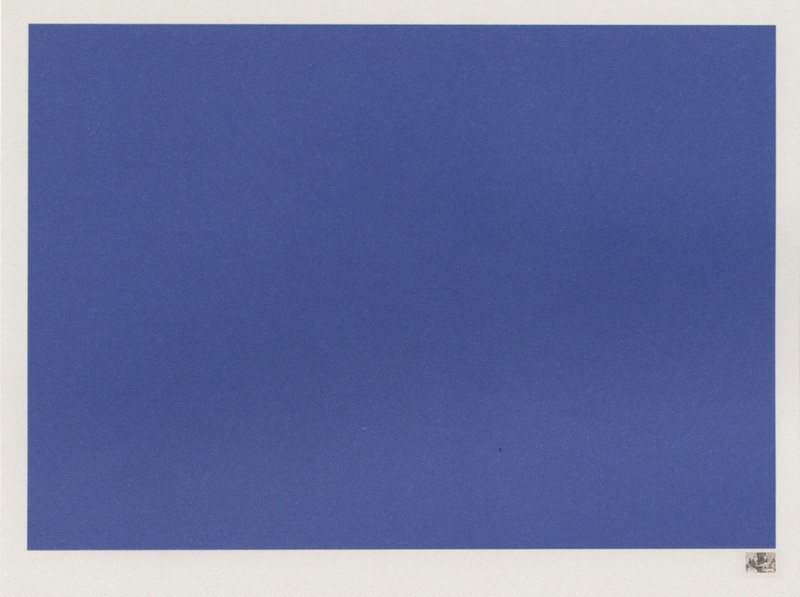

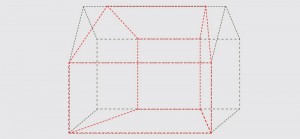

Programmatisch dafür soll ein letztes File des Atlas Group Archive stehen: Secrets in the Open Sea (Abb. 2).

„Secrets in the Open Sea consists of 6 large photographic prints that were found buried under the rubble during the 1992 demolition of Beirut’s war-ravaged commercial districts. The prints were different shades of blue and each measured 110 × 183 cm. The Lebanese Government entrusted the prints to The Atlas Group in early 1994 for preservation and analysis. “[21]

The Atlas Group hat diese nun in Laboratorien in Frankreich und den Vereinigten Staaten geschickt, denen es gelungen ist, in den Prints latente Schwarz-Weiß-Fotografien sichtbar zu machen (Vgl. Abb. 2, rechts unten), die allesamt Gruppenportraits von Männern und Frauen zeigten. The Atlas Group schaffte es in weiterer Folge, alle abgebildeten Personen zu identifizieren, „and it turned out that they were all individuals who had been found dead in the Mediterranean between 1975 and 1990“.[22]

Latente Bilder, die aus diesem atmosphärischen Blau rekonstruiert wurden, Erinnerungen an Menschen, die verstorben sind, tot aufgefunden im Mittelmeer. Es ist in mehrerlei Hinsicht (nicht) bezeichnend: Dieses Blau ist das am Weitesten vom Fotografischen entfernte Bild, es ist aber gleichzeitig das dem „Gemeinten“[23] nächste Bild, nicht insofern es etwas meint, sondern insofern es zu jedem Gemeinten, das nur wartet sich auf etwas zu beziehen, das Bild stellen kann. Erst die Betrachtenden erkennen, was es (für sie) meint, die Chance ist am größten, daraus alles zu konstruieren, was latent in ihnen vorhanden ist, die persönlichen Erinnerungen finden hier den Platz, sich zu manifestieren. Wie beim Betrachten eines ganz unscharfen Bildes kann der Blick „sogar so sehr von jeglichem gezielten Anschauen gelöst sein, daß er sich ebenso nach innen wie nach außen wendet. […] Das Äußere wird entsprechend dankbar als Spiegel des eigenen Ich erfahren, doch da sich nur matt ein konturloses Bild darauf zeigt, ist dieser Spiegel zugleich – und vielleicht noch mehr – Projektionsfläche.“[24] Eine Projektionsfläche, die Erinnerungen sonst oft verwehrt bleibt, wie Haugbolle feststellt: “Many private memories simply never find a voice, be this because of social, political, or emotional constraints and censure, and they die unuttered.”[25] Die Bilder aus Secrets in the Open Sea (und darin sind sie programmatisch für The Atlas Group Archive) helfen zur Rekonstruktion von Erinnerungen, aber ohne ihre Verortung in dem konfliktbeladenen Feld des Libanesischen Bürgerkriegs: Sie zeigen nicht mehr dorthin, wo jemand etwas verbrochen hat, sondern sie versichern, dass an jemandem – dem, der sich erinnert – ein Verbrechen begangen wurde. Er kann sich dessen dadurch sicher sein und seine Erfahrungen verarbeiten, weil seine Erinnerungen nicht „unausgesprochen sterben“. Es sind vor allem persönliche Erinnerungen, die vor dem Hintergrund dieses Blaus entstehen, das keinerlei Verweise mehr auf die Wirklichkeit trägt (selbst die rekonstruierten Fotografien sind so klein gehalten, das es schwerfällt, etwas zu erkennen). Was die Erinnerungsfunktion auslöst, ist der beigefügte Text, die Geschichte, die um diese Bilder herum erzählt wird. Mit dieser erst wird die Chance der Neukonfiguration genutzt und den durch den Krieg traumatisierten Betrachtenden ihrerseits die Chance gegeben, ihre verdrängten Erinnerungen aufzuarbeiten.

Aber birgt dieses Spiel letztendlich vielleicht doch Gefahr? Wenn The Atlas Group die Geschichte rekonstruieren kann, indem sie Artefakte „ortet, aufbewahrt, studiert und produziert“[26], wer könnte andere daran hindern, eine andere Geschichte zu zeigen, indem sie ihrerseits andere Artefakte produzieren? Doch die Produktionen der Atlas Group schreiben selbst keine Geschichte des Libanesischen Bürgerkriegs, sie helfen lediglich und ermutigen die Menschen, sich zu erinnern. Der manipulative Einsatz von (konstruierten oder nicht konstruierten) Fotos und anderen Artefakten ist aber zweifelsohne möglich und um ihn vom auxiliaren Einsatz unterscheiden zu können gilt es zuallererst, sich beider Möglichkeiten bewusst zu sein. Gerade dafür aber sensibilisiert die Beschäftigung mit The Atlas Group Archive. Mehr noch, Walid Raad kämpft mit seinem Projekt gegen die Verdrängung und gegen das Vergessen an. Auch wenn die Menschen durch die Kriege von ihrer Geschichte und ihrer Tradition abgetrennt wurden, bekommen sie so die unverbindliche Möglichkeit sich zu erinnern, die notwendig ist für eine Zukunft, in der sich die Geschichte nicht mehr wiederholt.

[1] Vgl. Julio Cortázar, Las babas del diablo [1958], in: Ders., Las armas secretas, Barcelona 2000, S. 49–64; das Zitat ist auf S. 60-61 und wurde von mir ins Deutsche übertragen: “[…] comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente, ahí donde yo había llegado a trastrocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso que no había pasado, pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad”. Eine weiterführende Analyse der Kurzgeschichte bietet Susanne Stemmler, „El gesto revelador“. Fotografisches Erzählen in Julio Cortázars Las babas del diablo, in: Silke Horstkotte/Karin Leonhard, Lesen ist wie Sehen, Köln 2006.

[2] Vgl. Sigmund Freud/Josef Breuer: Studien über Hysterie. Leipzig/Wien 1895, S. 106–116.

[3] Jean Laplanche/Jean-Bertrand Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt am Main 1973, S. 313. Weiterführend vgl. Matthias Kettner, Nachträglichkeit. Freuds brisante Erinnerungstheorie, in: Jörn Rüsen/Jürgen Straub, Die dunkle Spur der Vergangenheit, Frankfurt am Main 2001, S. 33–69.

[4] Kettner 2001, S. 38.

[5] Dass echte Erinnerungen an Ereignisse, die nicht stattgefunden haben durch Narrationen und/oder Fotographien erzeugt werden können, haben mehrere psychologische Experimente gezeigt. Vgl. insbesondere Maryanne Garry/John D. Read/D. Stephen Lindsay, A picture is worth a thousand lies: Using false photographs to create false childhood memories, in: Psychonomic Bulletin & Review, 9, 3 (2002), S. 597–603 zur Erzeugung von false memories mit manipulierten Photographien; D. Stephen Lindsay/Lisa Hagen/John D. Read/Kimberly A. Wade/Maryanne Garry, True photographs and false memories, in: Psychological Science, 15 (2004), S. 149–154 zum gleichen Effekt mit echten Fotographien und dazugehöriger schriftlicher Überlieferung und Maryanne Garry/Matthew P. Gerrie, When Photographs Create False Memories, in: Current Directions in Psychological Science, 6, 14 (2005), S. 321–325 für einen Überblick.

[6] Vgl. Johannes Meinhardt, (Re)Konstruktion der Erinnerung. Christian Boltanskis Untersuchung des Subjekts und des Sozialen, in: Kunstforum International, 113 (1991), S. 298–313, S. 302.

[7] Es sei hier noch einmal auf die in Anm. 5 angeführten Publikationen verwiesen.

[8] Kettner 2001, S. 68.

[9] Elias Khoury, On Beirut, in: Thomas Scheffler (Hg.), Religion between violence and reconciliation, Beirut/Würzburg 2002, S. 175–178, S. 176–177; für Aufarbeitung und Umgang mit Erinnerung an den Libanesischen Bürgerkrieg vgl. Sune Haugbolle, Public and Private Memory of the Lebanese Civil War, in: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 1, 25 (2005), S. 191–203.

[10] Haugbolle 2005, S. 202.

[11] http://theatlasgroup.com [05.03.2011].

[12] Walid Raad, Scratching on Things I Could Disavow: Some essays from The Atlas Group Project, Köln 2007, S. 54.

[13] Raad 2007, S. 68, S. 86 und Walid Raad, o.T., in: Kassandra Nakas/Britta Schmitz (Hg.), The Atlas Group (1989 – 2004). A project by Walid Raad, Köln 2006, S. 66–130, S. 67.

[14] O.A., How to prevent a civil war: Remember the last one, in: The Daily Star of Lebanon, 12.04.2003.

[15] Für den ganzen Absatz vgl. Raad 2007, S. 16–18, alle Zitate stammen ebenfalls von dort und wurden von mir ins Deutsche übertragen.

[16] Für den ganzen Absatz vgl. Siegfried Kracauer, Die Photographie [1926], in: Ders., Das Ornament der Masse. Essays, Frankfurt am Main 1963, S. 21–39, alle Zitate stammen ebenfalls von dort.

[17] Haugbolle 2005, S. 191.

[18] Kracauer 1926, S. 39.

[19] Kracauer 1926, S. 39.

[20] Kettner 2001, S. 68.

[21] http://theatlasgroup.org [06.03.2011].

[22] http://theatlasgroup.org [06.03.2011].

[23] „Gleichviel, welcher Szenen sich ein Mensch erinnert: sie meinen etwas, das sich auf ihn bezieht, ohne daß er wissen müßte, was sie meinen. Im Hinblick auf das für ihn Gemeinte werden sie aufgehoben. Sie organisieren sich also nach einem Prinzip, das sich von dem der Photographie seinem Wesen nach unterscheidet. Die Photographie erfaßt das Gegebene als ein räumliches (oder zeitliches) Kontinuum, die Gedächtnisbilder bewahren es, insofern es etwas meint. Da das Gemeinte in dem nur-räumlichen Zusammenhang so wenig aufgeht wie in dem nur-zeitlichen, stehen sie windschief zur photographischen Wiedergabe.“ (Kracauer 1926, S. 24–25).

[24] Wolfgang Ullrich, Die Geschichte der Unschärfe, Berlin 2009, S. 42.

[25] Haugbolle 2005, S. 199.

[26] http://theatlasgroup.com [05.03.2011], übers. v. J.B.

Quellennachweis: Jürgen Buchinger, Wie man einen Bürgerkrieg verhindert. Walid Raads The Atlas Group Archive und der Versuch der Wiederherstellung einer nationalen Identität, in: ALL-OVER, Nr. 2, März 2012. URL: http://allover-magazin.com/?p=855.